张爱萍是中国人民解放军的高级将领,上将军衔,以卓越的军事指挥才能和坚定的革命信念载入史册,除了戎马生涯的辉煌,他还是一位造诣深厚的书法家,其书法作品兼具军人的刚毅风骨与文人的儒雅气韵,成为革命文艺史上独特的存在,他的书法艺术并非职业书家的刻意雕琢,而是长期军旅生涯、革命情怀与个人修养的自然流露,每一幅作品都承载着时代的印记和人格的力量。

张爱萍的书法之路,与其人生经历紧密相连,他早年接受新式教育,后投身革命洪流,在艰苦的战争环境中,始终保持着对传统文化的热爱,行军间隙,他常以树枝为笔、大地为纸练习书法,久而久之将书法视为抒发情感、砥砺心志的重要方式,他的书法启蒙于唐楷,尤其精研欧阳询的《九成宫》,打下了坚实的笔法基础;后遍临汉魏碑刻,汲取《张迁碑》《龙门二十品》的雄浑之气;同时广泛涉猎王羲之、王献之的行草书,追求“二王”的潇洒灵动,这种碑帖兼融的学习路径,让他的书法既有碑学的骨力洞达,又有帖学的气韵生动,形成了独具一格的艺术风貌。

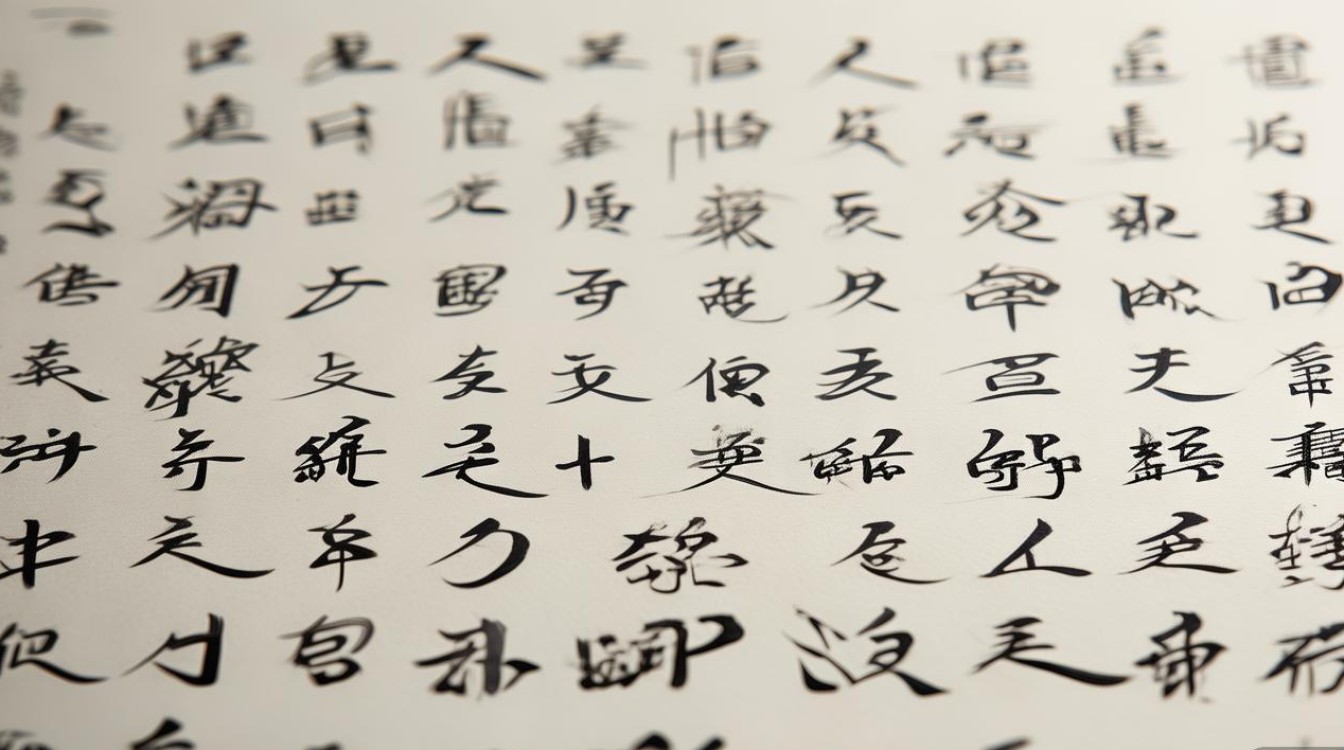

从笔法上看,张爱萍的书法以“力”胜,用笔如刀刻斧凿,刚劲果敢,毫不拖泥带水,他擅长中锋用笔,线条圆厚而富有弹性,转折处方圆兼备,既有“屋漏痕”的自然浑厚,又有“折钗股”的遒劲挺拔,尤其在书写大字时,他往往提按分明,重按轻收,线条中段饱满而两端含蓄,展现出军人般的沉稳与力量,结字上,他打破传统书体的严谨法度,追求“险中求稳、动中寓静”的视觉效果,字形或扁或长,或正或欹,在欹侧变化中保持整体的平衡感,既有碑学的奇崛姿态,又有行书的流畅气韵,看似随意为之,实则暗合“计白当黑”的书法美学,章法布局方面,他的作品常采用“行气贯通”的方式,字与字、行与行之间顾盼生姿,大小错落,疏密有致,形成一种“大珠小珠落玉盘”的韵律感,无论条幅、横披还是手札,都能营造出强烈的视觉冲击力和艺术感染力。

张爱萍的书法内容多与革命情怀、军旅生活相关,他常书写自作诗词或经典名句,将个人的情感与时代的脉搏融为一体,其代表作如《沁园春·雪》,用笔雄浑苍劲,线条如铁画银钩,将毛泽东词中“北国风光,千里冰封”的壮阔意境表现得淋漓尽致;而《七律·长征》则笔势奔放,字形大小参差,仿佛再现了红军长征途中的艰难与豪迈,他的手札作品更显性情,如给友人的书信手稿,用笔轻松自然,结字随性洒脱,字里行间流露出对战友的深情和对事业的赤诚,除了自作诗词,他也常书写“为人民服务”“艰苦奋斗”等革命口号,这些作品字形方正,笔画刚直,如钢铁战士般坚定有力,既是书法艺术,也是革命精神的视觉化呈现。

以下为张爱萍部分书法作品概览:

| 作品名称 | 内容主题 | 艺术特点 |

|---|---|---|

| 《沁园春·雪》 | 毛泽东词作 | 中锋用笔,线条雄浑,字形方正中见变化,气势磅礴,展现北国雪景的壮阔 |

| 《七律·长征》 | 反映红军长征历程 | 行草书体,笔势连贯,字形大小错落,节奏明快,充满革命豪情 |

| 《东风导弹基地纪念碑题字》 | 科技报国主题 | 楷书为主,笔画刚直,结构严谨,体现军人严谨与科技工作者的严谨 |

| 《自作诗·抒怀》 | 抒发革命情怀 | 行书流畅,用笔提按分明,结字欹侧生姿,情感真挚,充满文人雅韵 |

张爱萍书法的艺术价值,不仅在于其笔墨技巧的高超,更在于其“书为心画”的精神内核,他的作品没有职业书家的刻意雕琢,却充满了生命的张力与人格的光辉,他将革命军人的刚毅、文人的雅致与书法艺术的完美结合,开创了“将军书法”的独特范式,在当代书法界,他的作品被誉为“笔墨中的兵法”,既有传统书法的深厚底蕴,又有鲜明的时代特征和个人风格,他的书法不仅被军事博物馆、革命历史纪念馆等机构收藏,也成为激励后人的精神财富,让人们透过笔墨感受到一位革命家的家国情怀与艺术追求。

张爱萍的书法艺术,是他戎马生涯之外的另一座丰碑,他用笔墨书写革命理想,用线条勾勒军人风骨,其作品超越了单纯的书法审美,成为记录时代、传承精神的文化符号,在当代社会,重读张爱萍的书法,不仅能感受到传统艺术的魅力,更能从中汲取砥砺前行的精神力量。

FAQs

问:张爱萍的书法与其他将军书法家(如许世友、刘华清等)相比,有何独特之处?

答:张爱萍的书法独特之处在于“文武交融的平衡感”,与许世友的“雄强霸悍”、刘华清的“端庄厚重”不同,张爱萍的书法既有军人的刚毅风骨(如碑学的骨力、用笔的果断),又有文人的儒雅气韵(如帖学的灵动、结字的参差),他擅长将革命情怀融入笔墨,作品既具“铁马秋风”的豪迈,又有“小桥流水”的细腻,形成“刚柔并济、雅俗共赏”的个人风格,尤其在行草书中表现出的抒情性与节奏感,更显文人情怀。

问:张爱萍的书法作品如何体现革命精神?

答:张爱萍的书法作品通过“内容”与“形式”的双重革命精神体现,内容上,他多书写革命诗词(如《长征》《沁园春·雪》)、战斗口号(如“为人民服务”),直接抒发革命理想与战斗豪情;形式上,他用笔如刀刻斧凿,线条刚劲有力,字形方正中见险绝,展现出军人“不畏艰险、勇往直前”的意志,他的章法布局常打破传统书体的规整,追求“动中求稳”的视觉效果,暗合革命过程中“灵活应变、坚定目标”的斗争智慧,使笔墨本身成为革命精神的视觉载体。