陈大利在当代书法领域以深厚的传统功底与鲜明的时代气息著称,其艺术实践融合了碑帖之长,形成了雄浑中见灵动的独特风貌,作为兼具创作、研究与教育多重身份的书法家,他始终秉持“植根传统、守正创新”的理念,在笔墨之间探索书法艺术的当代生命力。

陈大利的书法艺术历程可追溯至其幼年启蒙,六岁时,他在祖父指导下临摹颜真卿《多宝塔碑》,奠定了楷书基础;少年时期转攻王羲之《兰亭序》,兼习米芾行书,打下了帖学根基,大学期间,他系统研习书法史论,受教于当代碑学大家,开始将《张迁碑》《龙门二十品》等碑刻的雄强笔意融入行草创作,形成“碑为骨、帖为韵”的早期风格,四十岁后,他遍访名碑刻石,于汉隶的朴拙、魏碑的险峻中提炼笔法,同时将宋代尚意书风的抒情性与明代浪漫书派的视觉张力结合,逐渐走向成熟。

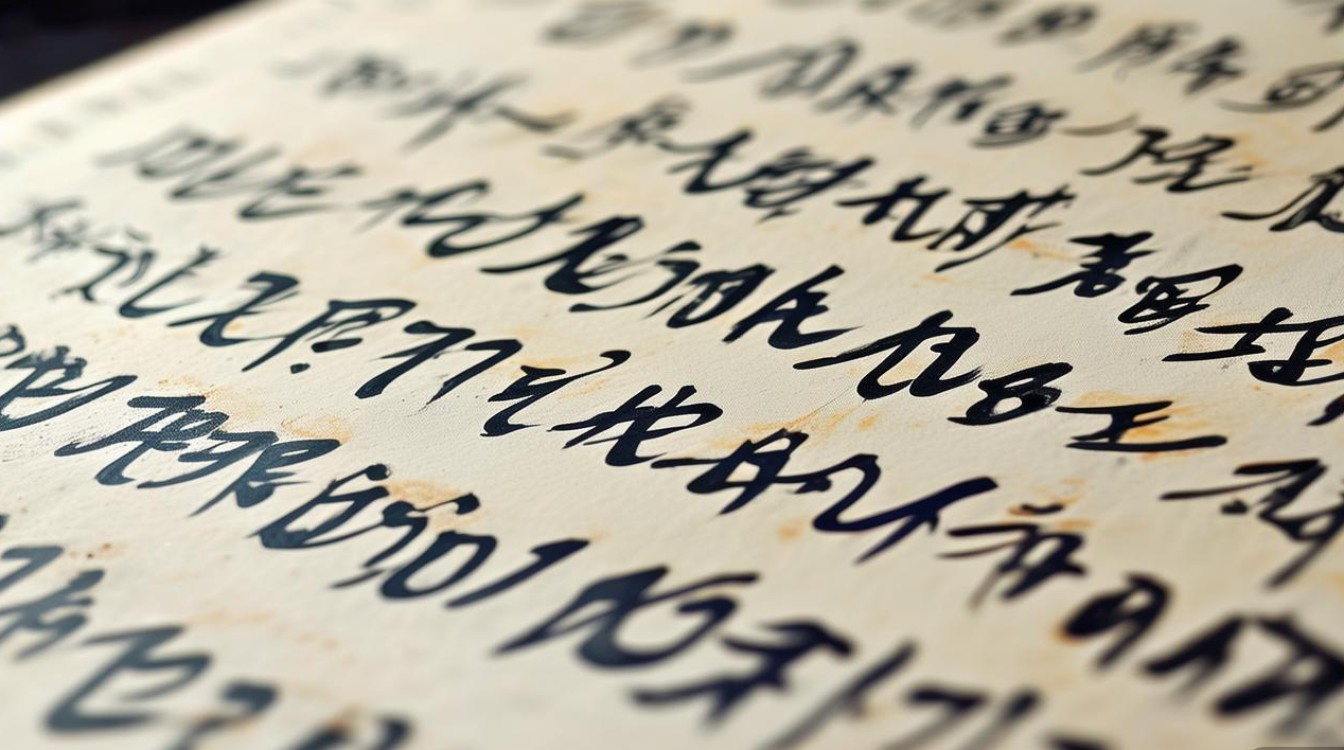

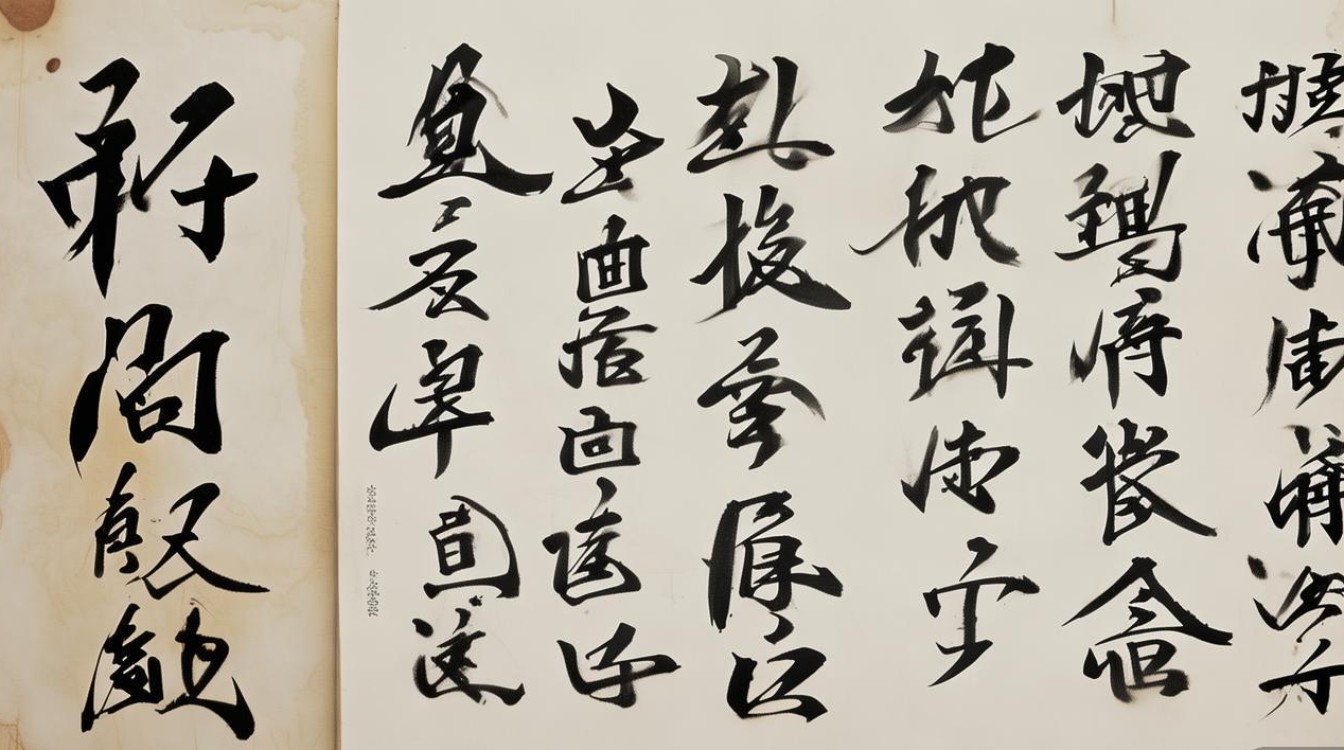

其书法风格以“雄健奇崛,自然天成”为核心特点,笔法上,他擅长“方圆并用”,起笔多取碑刻的斩钉截铁,行笔则融入帖学的提按使转,收时常以“折钗股”之势含蓄内敛;结体上,打破平正常规,通过欹侧、疏密对比营造动态平衡,如“险中求稳、拙中见巧”;墨法上,讲究“浓淡枯湿”的变化,作品中常出现“涨墨”的浑厚感与“飞白”的灵动性,形成强烈的视觉节奏,章法布局则追求“虚实相生”,字与字、行与行之间呼应顾盼,整体气势贯通,既有传统文人书卷气,又不乏现代构成的审美意识。

陈大利的代表作品涵盖楷、行、草、隶诸体,尤以行草见长,行书作品《赤壁赋》融合米芾的刷字技法与魏碑的方笔,用笔跌宕起伏,结字大小错落,将苏轼文章的旷达意境与书法的笔墨韵律完美结合;隶书《千字文》则取法《曹全碑》的秀逸与《张迁碑》的古拙,笔画厚重而不失灵动,蚕头燕尾间尽显汉风气象;草书《自作诗卷》以怀素《自叙帖》为底,融入黄庭坚的辐射式章法,线条连绵如行云流水,情感表达酣畅淋漓,这些作品多次入选全国书法展并获奖,被多家美术馆、博物馆收藏。

在书法教育领域,陈大利主张“技道并重”,强调临摹与创作结合、理论与实践统一,他编著的《书法技法与临摹》《碑帖融合实践论》等教材,系统梳理了传统笔法与现代创作的转化路径,影响了一批青年书法家,他长期参与“书法进校园”公益活动,通过讲座、工作坊等形式普及书法知识,推动传统文化传承,其艺术理念可概括为:“笔墨当随时代,而时代之精神,必植根于传统沃土。”

以下为陈大利书法艺术分期及特点概览:

| 艺术分期 | 时间段 | 艺术特点 | 代表事件 |

|---|---|---|---|

| 奠基期 | 6-18岁 | 楷书为主,师法颜、柳,奠定结构基础 | 获青少年书法大赛一等奖 |

| 探索期 | 19-35岁 | 帖学为基,融入碑意,风格初具 | 举办首次个人书法展 |

| 成熟期 | 36岁至今 | 碑帖融合,风格雄浑多变,注重情感表达 | 作品被中国美术馆收藏 |

相关问答FAQs

Q1:陈大利的书法创作中,“碑帖融合”具体体现在哪些方面?

A1:陈大利的“碑帖融合”主要体现在笔法、结体、墨法三个层面,笔法上,他取碑刻的方笔、折笔增加线条的力度与厚度,同时吸收帖学的圆笔、提笔丰富笔画的韵律感;结体上,既保留碑刻的方正、朴拙,又融入帖学的欹侧、灵动,打破单一风格的单调;墨法上,结合碑刻的浓重墨色与帖学的枯湿变化,形成“浓淡相间、燥润互济”的视觉效果,这种融合并非简单拼接,而是通过对传统技法的深度提炼,将碑的“骨力”与帖的“神韵”有机统一,形成既有金石气又有书卷气的独特面貌。

Q2:陈大利在书法教育中有哪些创新理念?

A2:陈大利的书法教育创新理念主要体现在“三结合”上:一是“临摹与创作结合”,强调在精准临摹经典的基础上鼓励个性化表达,避免“死学古人”;二是“技法与审美结合”,在教授笔法、结构的同时,注重引导学生理解书法背后的文化内涵与美学思想,提升艺术鉴赏力;三是“传统与现代结合”,通过分析当代书法展览趋势与视觉审美变化,指导学生探索传统技法在现代语境下的转化路径,培养既扎根传统又面向未来的创作思维,他还倡导“跨学科学习”,鼓励学生从绘画、设计、文学等艺术中汲取灵感,拓宽创作视野。