潘贤超书法作为当代书坛中融合传统与创新的重要艺术实践,以其鲜明的个人风貌和深厚的文化底蕴,吸引了众多书法爱好者的关注,潘贤超出生于浙江温州,自幼浸润于江南文脉,早年师从当地名家,后入中国美术学院书法系深造,系统研习碑帖经典,其艺术道路既扎根于传统土壤,又勇于探索现代表达,逐渐形成了雄浑中见灵动、古朴中蕴新意的独特风格。

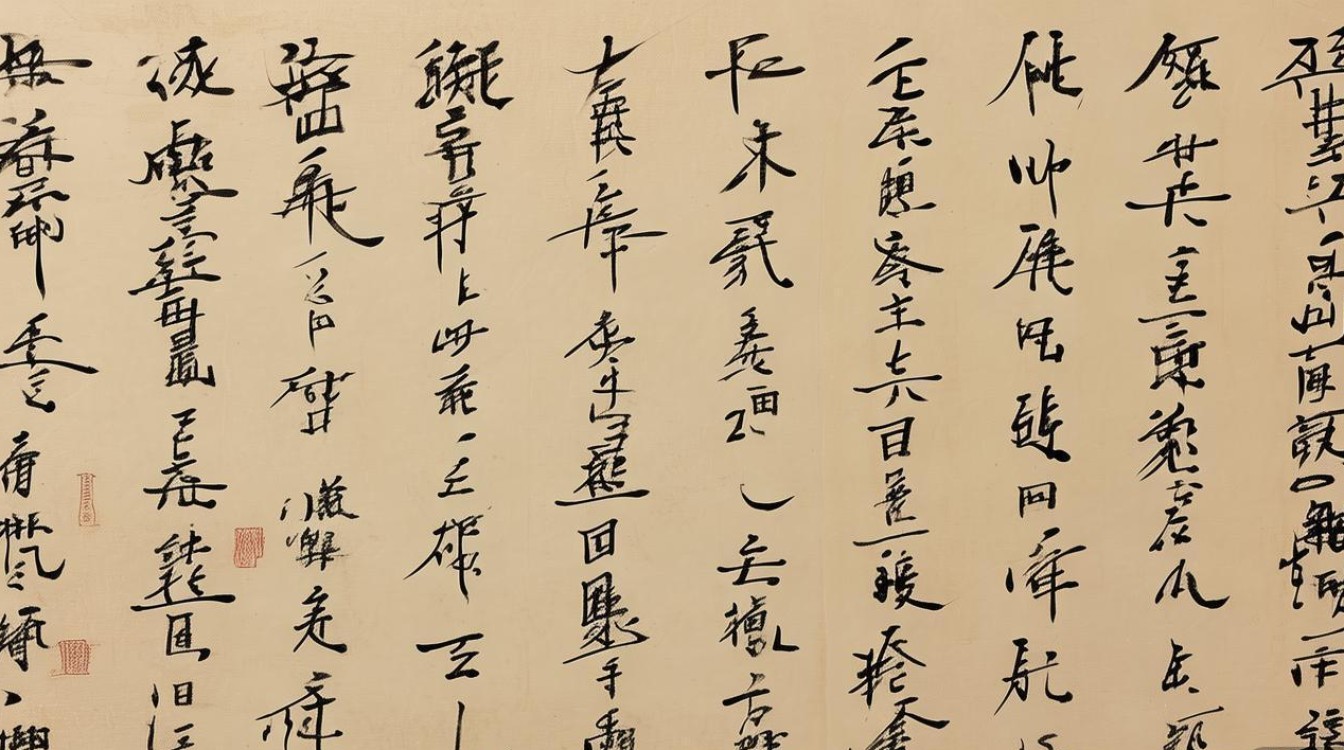

在艺术渊源上,潘贤超书法广泛取法于晋唐经典与宋人意趣,于“二王”的秀逸中体悟笔法的精微,于颜真卿的雄浑中汲取气象的开阔,同时兼收米芾的刷字奇趣与徐渭的狂放不羁,他尤为注重对传统的“转益多师”,不仅临摹《兰亭序》《祭侄文稿》等行草经典,亦深入研习《张迁碑》《石门颂》等汉碑的朴拙之气,在碑帖互鉴中寻求突破,形成了“以帖为骨、以碑为魂”的创作理念,这种对传统的深度挖掘与转化,使其作品既有法度可循,又不失时代气息。

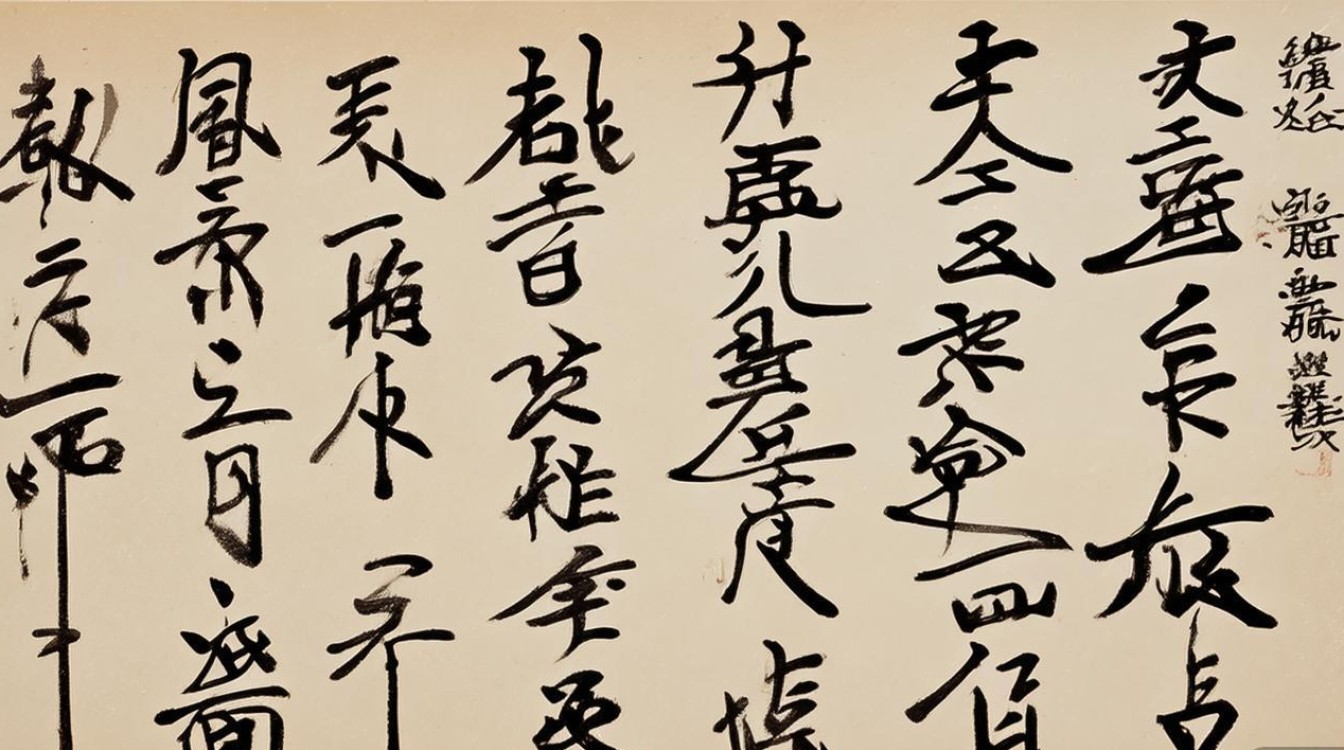

潘贤超书法的风格特征在不同书体中均有鲜明体现,其楷书取法欧柳的险峻与颜体的宽博,结字方正中见欹侧,笔力遒劲而富有弹性,如《九成宫醴泉铭》的严谨端庄与《玄秘塔碑》的劲挺骨力,均在其楷书作品中得到巧妙融合;行书则流畅自然,节奏明快,既保留了“二王”书风的雅逸,又融入了米芾“刷字”的率意,线条如行云流水,气脉贯通,代表作《赤壁赋》行书长卷,将文辞意境与笔墨情趣融为一体,展现了高超的章法布局能力;草书更是其性情与功力的集中体现,奔放而不失法度,连绵中见顿挫,如《自叙帖》的激昂与《古诗四帖》的洒脱,共同构成了其草书“狂而不乱、奇不逾矩”的艺术境界。

在技法层面,潘贤超对用笔、结字、章法均有独到见解,用笔上,他擅长中锋与侧锋的灵活转换,方笔与圆笔的交替使用,既追求“屋漏痕”的浑厚质感,又注重“锥画沙”的遒劲力度;结字上,他讲究“计白当黑”,通过疏密对比、正欹相生,营造出虚实相生的空间美感;章法上,他注重整体气韵的贯通,字与字、行与行之间顾盼生姿,形成“既雕既琢,复归于朴”的视觉效果,其作品无论是尺牍小品还是巨幅创作,均能展现出“静中寓动、拙中藏巧”的艺术魅力。

作为当代书法艺术的探索者,潘贤超不仅致力于个人艺术风格的塑造,更积极参与书法教育与传播,通过 workshops、展览等形式,将传统书法的魅力传递给更多人,他的作品多次入选全国书法篆刻展,并被多家美术馆收藏,成为连接传统与现代的重要桥梁,其艺术实践证明,唯有深入传统、勇于创新,才能在时代语境下赋予书法艺术新的生命力。

以下是潘贤超书法不同书体的风格特征简表:

| 书体 | 用笔特点 | 结字特点 | 代表作品示例 |

|---|---|---|---|

| 楷书 | 方圆兼备,笔力遒劲 | 方正中见欹侧,疏密有致 | 《心经》楷书册页 |

| 行书 | 流畅自然,提按分明 | 顾盼生姿,气脉贯通 | 《赤壁赋》行书长卷 |

| 草书 | 奔放率意,连绵顿挫 | 狂而不乱,奇不逾矩 | 《将进酒》草书条幅 |

FAQs

问:潘贤超书法的临创理念是什么?

答:潘贤超的临创理念可概括为“师古而不泥古,求新而不失本”,他强调临帖是基础,主张通过精准临摹传统经典,深入理解古人的笔法、字法与章法;他认为创作需融入个人情感与时代审美,在尊重传统的前提下进行适度创新,追求“古意”与“我意”的统一,最终形成具有个人辨识度的艺术风格。

问:初学者如何学习潘贤超的书法风格?

答:初学者学习潘贤超书法,建议先从其楷书或行书入手,通过临摹《九成宫醴泉铭》《赤壁赋》等其代表性临创作品,掌握其用笔的方圆变化与结字的疏密关系,需同步研习传统经典碑帖,如“二王”行书、颜真卿楷书等,夯实传统功底,在掌握基本技法后,再尝试融入其“碑帖融合”的创作思路,逐步形成个人理解,切忌盲目模仿其外在风格而忽视内在笔法与气韵的锤炼。