玉在中国文化中从来不仅是器物,更是精神图腾,从《诗经》“言念君子,温其如玉”的吟咏,到文人案头的清供雅玩,玉以其温润、坚韧、通透的特质,成为历代画家寄托情怀、锤炼艺术的独特媒介,画家与玉的关联,既是审美上的共鸣,更是精神上的契合——玉的品格内化为画家的气韵,画家的笔触则赋予玉以新的生命。

玉的审美特质,恰与绘画的核心追求深度呼应,古人以“五德”喻玉:仁、义、智、勇、洁,这五德在绘画中转化为对笔墨、意境、人格的多重追求,温润如玉,对应水墨的含蓄晕染,避免锋芒毕露;坚韧如玉,对应线条的骨力,刚柔并济;清透如玉,对应留白的空灵,虚实相生,明代董其昌在《画旨》中提出“士气”说,主张绘画需如玉般“去俗存雅”,这种追求正是玉的品格在文人画中的延伸,画家笔下的玉,既是具体的物象,更是抽象的精神符号——山水画中的玉峰、花鸟画中的玉佩、人物画中的玉饰,无不承载着画家对君子之德的向往。

画家对玉的描绘,往往超越形似,直抵神韵,宋代院体画中的玉器,如《听琴图》中的玉振琴轸,细腻刻画出玉的光泽与质感,工笔重彩间尽显皇家气度;而文人画家则更重写意,如八大山人的《瓜果册》中,一枚玉佩仅以数笔勾勒,却“以少少许胜多多许”,线条如玉般简劲而富有弹性,传递出孤傲清冷的文人气质,清代“扬州八怪”的金农,常在画中题咏“玉壶冰心”,将玉的洁净与自身的不媚俗相融合,其笔墨古拙中见温润,恰如玉之“叩之其声清越”。

玉不仅影响画家的笔墨,更塑造其创作态度,玉的“不挠而折”对应画家的风骨,如徐渭一生潦倒,却以狂草笔作墨葡萄,其画“笔势飞动,如玉之碎而不改其坚”;玉的“瑕不掩瑜”则引导画家追求真实,齐白石晚年画玉雕,从不刻意掩盖石纹,反而以粗笔勾勒天然瑕疵,体现“真玉不琢”的艺术观,画家对玉的喜爱,常延伸至收藏与品鉴,元代赵孟頫曾藏“苍玉璧”,其《鹊华秋色图》中圆润的山体线条,便隐含对玉璧形制的借鉴;傅抱石晚年喜用玉砚作画,认为“玉砚润墨,能令笔底生温”,可见玉与画家的创作早已密不可分。

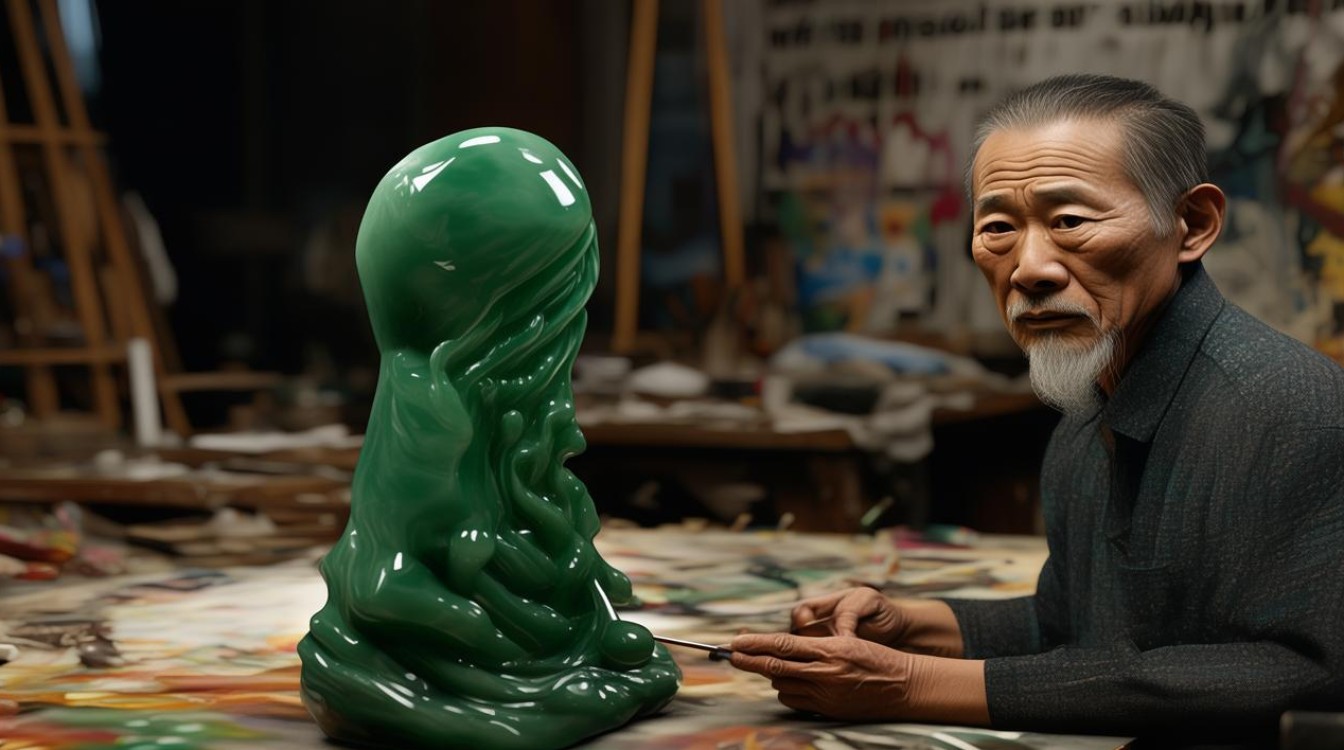

当代画家在传统基础上,对“玉”的意象有了新的拓展,有的将玉的物理质感融入材料实验,如在画布上镶嵌玉片,以玉石粉末调色,使画面呈现玉的光泽与肌理;有的以玉为观念符号,探讨传统与现代的碰撞,如徐冰的《文字写生》系列,用玉片拼贴汉字,既保留玉的文化符号,又解构其传统意义,无论形式如何变化,玉所承载的“温润而泽,以比君子”的精神内核,始终是当代画家艺术探索的重要坐标。

以下是关于画家与玉的相关问答:

Q1:为何历代文人画家偏爱以玉入画?

A1:文人画家偏爱以玉入画,核心原因在于玉的文化象征与文人精神的高度契合,玉的“五德”(仁、义、智、勇、洁)被儒家视为君子品格的典范,文人画家通过描绘玉(或以玉喻物),既能寄托自身对道德修养的追求,又能以玉的温润、坚韧等特质丰富绘画的审美层次,玉的“不折不挠”对应文人坚守气节,玉的“清透无瑕”对应文人淡泊名利,这种精神共鸣使玉成为文人画中不可或缺的意象。

Q2:玉的物理特性(如光泽、纹理)如何影响绘画技法?

A2:玉的物理特性直接影响绘画技法的运用,玉的光泽温润含蓄,画家需通过“晕染法”表现其质感,如宋代院体画中以多层淡墨叠加,模拟玉的“莹如羊脂”;玉的纹理天然流畅,画家则借鉴“皴法”表现其肌理,如元代王蒙的“解索皴”,线条如玉纹般曲折而富有韧性;玉的通透感则依赖“留白”技法,如清代恽寿平没骨花卉,以空白衬托花瓣的轻薄,如同玉的“清透无瑕”,这些技法使玉在绘画中既有视觉真实,又具精神意蕴。