高宝平书法艺术植根于中华传统文化的深厚土壤,以其融古铸新的创作理念与鲜明的个人风貌,在当代书坛独树一帜,作为国家一级书法师、中国书法家协会会员,他数十年临池不辍,兼擅篆、隶、楷、行、草五体,尤以行草见长,其作品既承晋唐法度,又具时代气息,被业内誉为“有筋骨、有道德、有温度”的艺术表达。

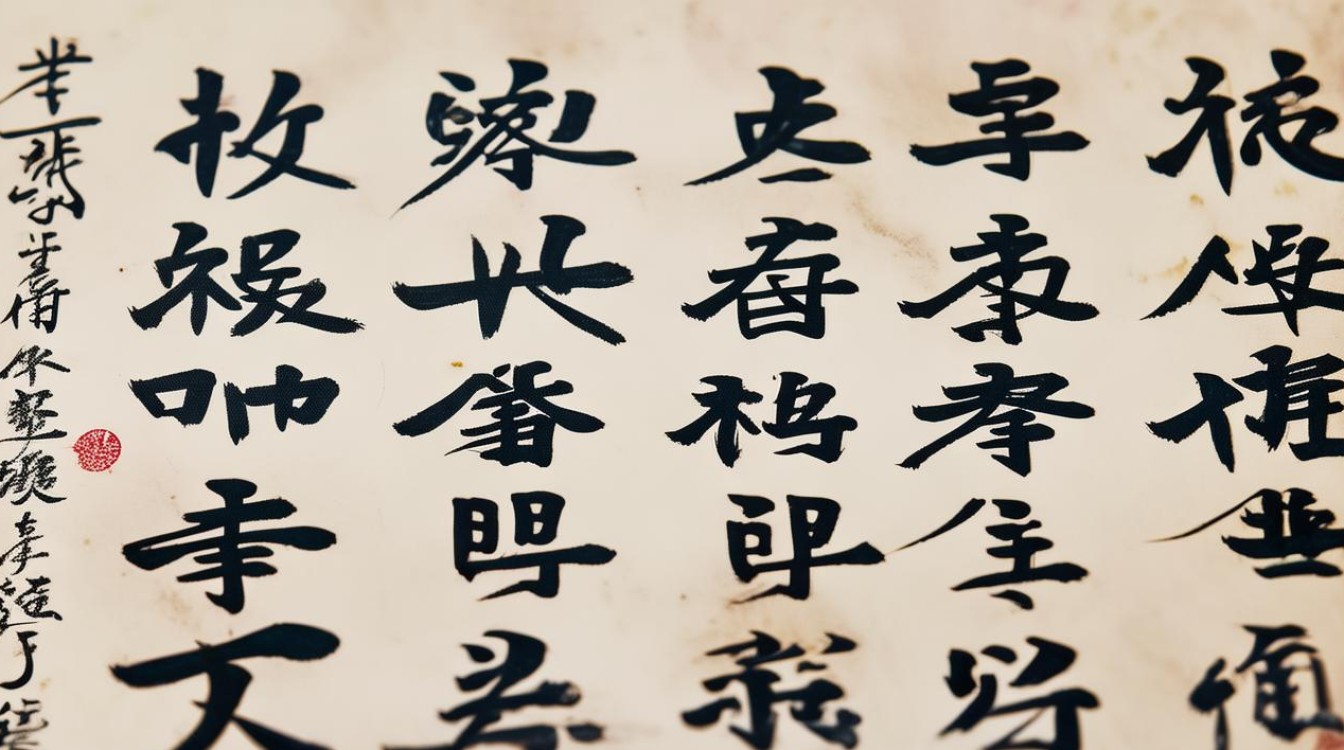

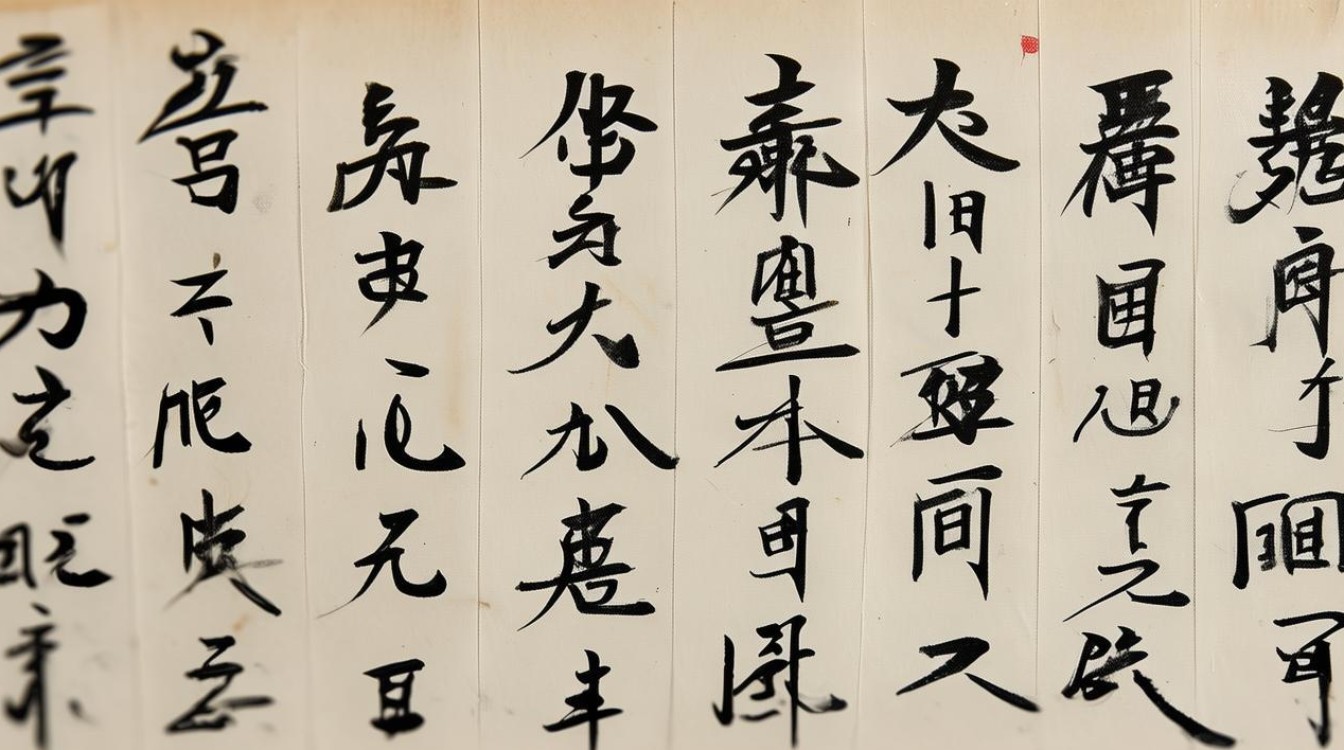

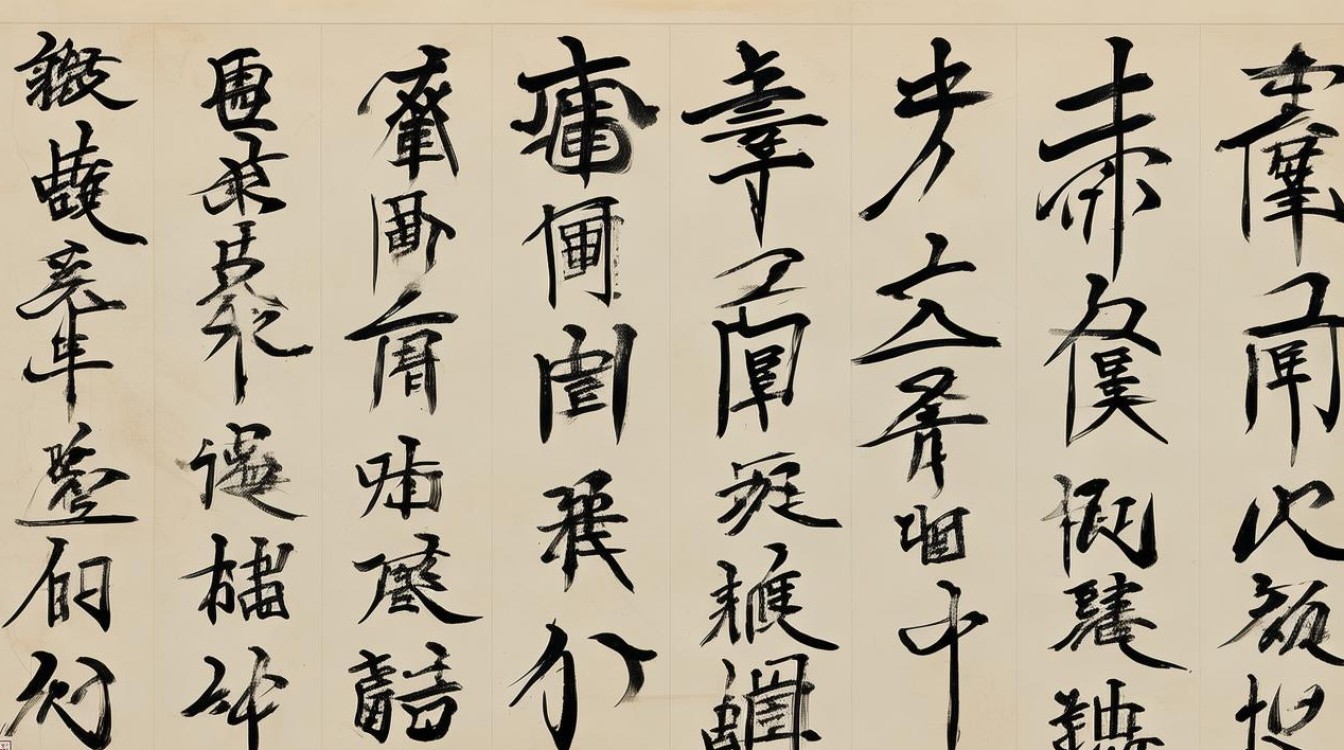

高宝平的书法之路,始于对经典的深度研习,他早年遍临《兰亭序》《祭侄文稿》《蜀素帖》等行草经典,深得二王“韵高千古”的雅逸与米芾“刷字”的率性;后沉浸于汉碑《曹全》《张迁》的朴厚,汲取秦篆《峄山碑》的端庄,形成“碑帖互融”的独特路径,其行草作品,笔法上以“屋漏痕”的圆劲为骨,辅以“折钗股”的韧劲,线条如锥画沙、屋漏痕,既含篆书的浑厚,又见草书的灵动,结字则打破常规,或欹侧取势,或疏密相生,在险绝中求平稳,于变化中显和谐,如《赤壁赋》四条屏,用笔提按分明,墨色浓淡相宜,结字大小错落,既有“大珠小珠落玉盘”的节奏感,又具“行云流水”的自然韵律,展现出他对传统技法的娴熟驾驭与个性化表达。

在章法布局上,高宝平注重“计白当黑”的虚实美学,他常以行草为主体,间以楷书题款,形成“主次分明、动静相宜”的视觉效果,其大幅作品气势恢宏,如《沁园春·雪》,通篇一气呵成,字字独立而气脉相连,行距疏朗而不松散,字密处如密雨落蕉,疏处似孤星映月;小品则精致典雅,如《心经》册页,用笔细腻,结字端庄,于方寸之间见天地,体现出“大处着眼、小处着手”的创作智慧,他还善于根据书写内容调整风格,书写豪放诗词时笔势开张,如剑舞长空;抄录经典文句时则笔意含蓄,如老僧补衲,真正做到“书为心画”,以笔墨传递文字内涵。

高宝平的书法成就不仅在于创作,更在于对传统文化的传承与推广,他长期投身书法教育,主张“先与古人合,再与古人离”,强调临帖与创作结合、技法与修养并重,其作品多次入选全国书法展并获奖,被故宫博物院、中国美术馆等机构收藏,并出版《高宝平书法集》《行草技法解析》等专著,为书法艺术的普及与发展贡献力量。

以下为高宝平书法风格核心要素简表:

| 要素 | 特点 | 代表风格/作品 |

|---|---|---|

| 笔法 | 圆劲如“屋漏痕”,提按分明,融合篆书浑厚与草书灵动 | 行草《赤壁赋》《兰亭序临作》 |

| 结字 | 欹侧取势,疏密相生,于险绝中求平稳,变化中显和谐 | 楷书《心经》《行楷千字文》 |

| 章法 | 计白当黑,虚实相生,大幅气势恢宏,小品精致典雅 | 《沁园春·雪》四条屏、《陋室铭》册页 |

| 墨法 | 浓淡相宜,枯润结合,浓处如漆,淡处如烟,层次丰富 | 行草《将进酒》《杜甫诗三首》 |

| 艺术理念 | 碑帖互融,书为心画,强调传统技法与时代精神的结合 | “先与古人合,再与古人离”教育主张 |

相关问答FAQs

Q1:高宝平书法的“碑帖互融”具体体现在哪些方面?

A1:高宝平的“碑帖互融”主要体现在笔法与气韵的结合上,他一方面深入研习晋唐帖学,如王羲之的雅逸、米芾的率性,吸收其用笔的细腻与韵律;另一方面取法汉碑、秦篆的碑学精髓,如《曹全碑》的朴厚、《峄山碑》的端庄,将碑的雄强笔意融入帖的灵动线条中,例如其行草作品,既有帖学的流畅婉转,又有碑的厚重苍劲,线条刚柔并济,既显“书卷气”,又具“金石味”,形成刚柔相济的独特风格。

Q2:初学者如何学习高宝平的书法风格?

A2:初学者学习高宝平书法,建议分三步走:以“临帖”为基础,重点临习其行草代表作,如《兰亭序临作》《赤壁赋》,先掌握其用笔的提按、转折和结字的欹侧变化,体会“屋漏痕”“折钗股”的笔法特点;研习其“碑帖互融”的理念,适当临摹汉碑《曹全》《张迁》或秦篆《峄山碑》,增强线条的质感和力度;结合个人兴趣进行创作,从简单诗词入手,尝试章法布局与墨色变化,避免盲目模仿风格,而应先夯实传统,再逐步融入个人理解。