范兆壁作为当代书法艺术领域的重要探索者,其书法创作以深厚的传统根基为支撑,融碑帖之长,汇古今之韵,在楷书与行书领域形成了独具辨识度的艺术风貌,他的作品既承袭了经典书法的法度严谨,又注入了鲜明的时代审美与个人生命体验,成为传统书法当代转型的生动注脚。

范兆壁1965年出生于山东济南,自幼浸润于齐鲁文化沃土,耳濡目染间对书法产生浓厚兴趣,少年时期师从地方名家习练楷书,以欧、褚为宗,打下了坚实的笔法基础;青年时代负笈京华,得遇魏启后、欧阳中石等书法大家亲授,系统研习“二王”书风及明清尺牍,后深入汉魏碑刻,兼取《张迁碑》的朴拙、《石门颂》的纵逸,逐步形成“碑帖兼容”的艺术取向,现为中国书法家协会会员、山东省书法家协会副主席、济南市书法家协会主席,其作品数十次入选全国书法篆刻展、中国书法兰亭奖等国家级展览,并被中国美术馆、中国国家博物馆等专业机构收藏,同时出版《范兆壁书法作品集》《楷书技法解析》等著作,在创作、理论、教育领域均有建树。

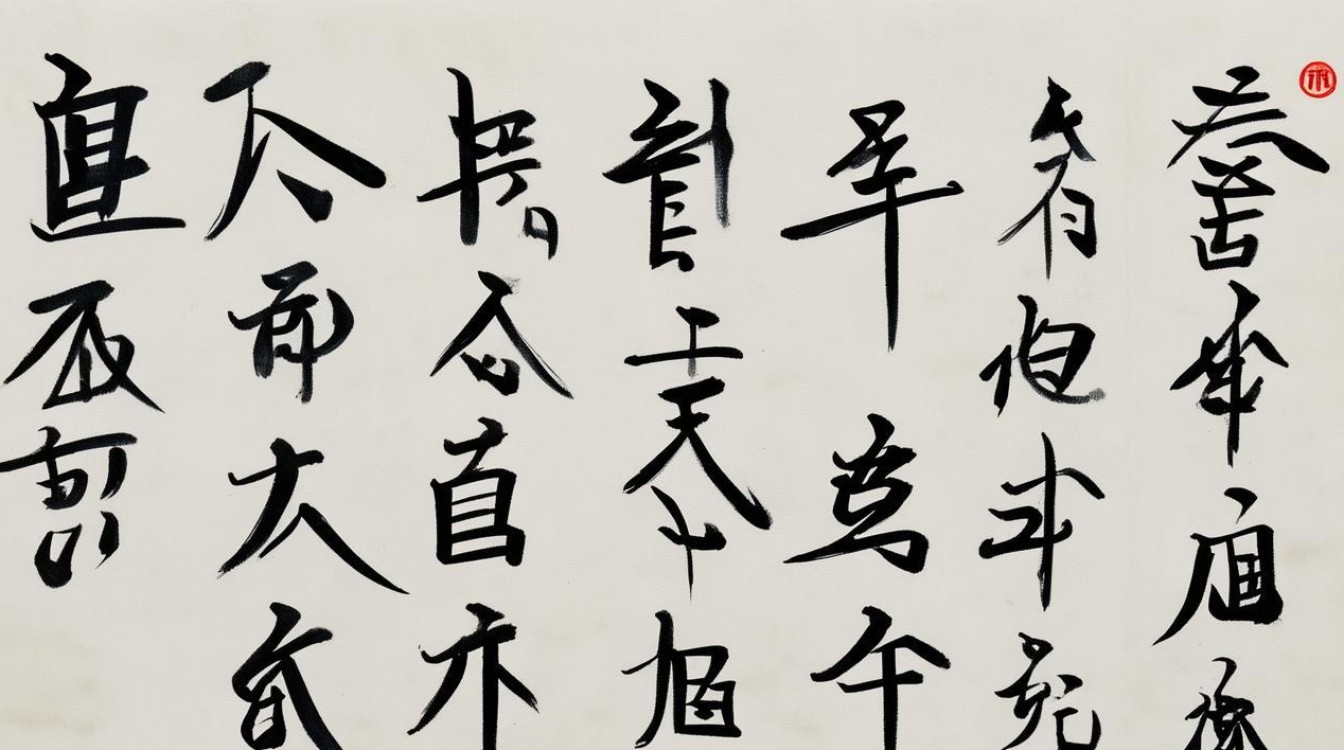

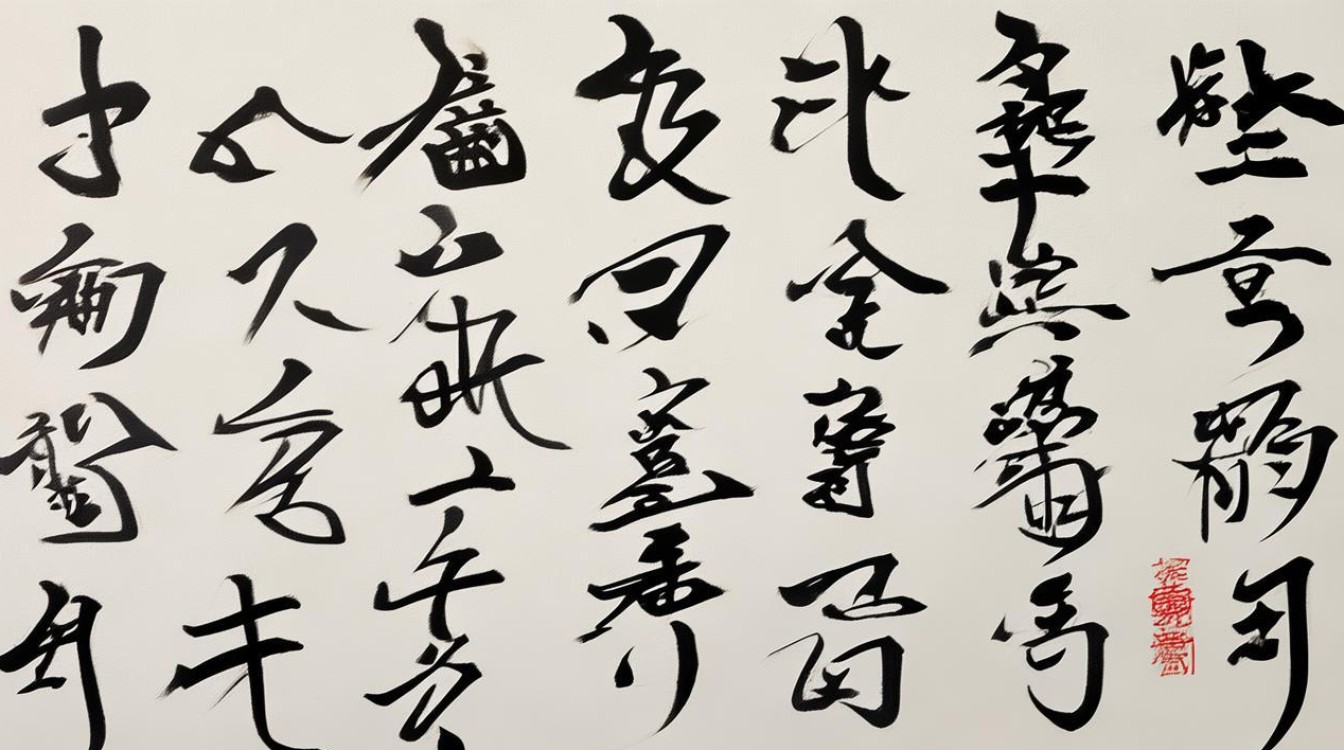

范兆壁的书法艺术以“中和”为审美内核,强调“形神兼备、技道双修”,楷书方面,他深谙“楷法欲立,规矩为先”之理,取法欧阳询《九成宫醴泉铭》的险劲方整,融入褚遂良《雁塔圣教序》的灵动秀逸,用笔方圆兼备,起笔藏露互见,收笔含蓄凝重,线条刚劲而不失温润,如“绵里裹铁”;结字则中宫紧收,主笔突出,笔画间穿插避让有度,既具庙堂之气的端庄肃穆,又含文人之风的雅逸灵动,行书创作中,他深得“二王”神髓,兼收苏轼《黄州寒食帖》的沉郁顿挫、米芾《蜀素帖》的跌宕跳脱,用笔提按分明,牵丝引带自然,线条富于节奏变化,如“行云流水”;章法上讲究“计白当黑”,字与字大小错落,行与行疏密相间,墨色浓淡枯湿交替,形成“虚实相生、气脉贯通”的整体韵律,其尤为注重“字外功夫”,将文学修养、人生阅历融入笔墨,书写内容多选古典诗词、经典文赋,使作品兼具形式美与意境美,达到“书为心画”的艺术境界。

代表作品如《前后赤壁赋行书长卷》,以行书书写全文,纵29厘米,横896厘米,通篇气韵生动,线条如锥画沙、屋漏痕,牵丝处细若游丝,连带处浑厚有力,墨色由浓至淡再至浓,枯笔飞白与湿笔浑厚相映成趣,展现出“乱石铺街、老树枯藤”的自然之趣;《朱子家训楷书册页》则用小楷书写,每页20厘米见方,用笔精到至微,结字匀称端庄,点画如“高山坠石、力透纸背”,体现出“端楷正行、规整不板”的艺术高度,被誉为“当代楷书范本”。

范兆壁的书法艺术成就不仅体现在创作层面,更在于其对传统书法当代化的探索与推动,他提出“笔墨当随时代,古韵不失新意”的创作理念,主张在尊重传统的基础上融入现代审美意识,如将楷书的静穆与行书的流动相结合,将碑学的骨力与帖学的韵味相融合,使古老书法焕发新的生命力,他致力于书法教育普及,创办“泉城书法学堂”,每年举办公益讲座、临摹展数十场,培养后学千余人;主持策划“济南书法双年展”“齐鲁书法名家邀请展”等活动,搭建地域书法交流平台,为推动山东乃至全国书法事业发展作出积极贡献,书法界评价其作品“守正创新、格调高雅”,认为他成功实现了传统书法语言的现代转化,为当代书法传承与创新提供了重要启示。

范兆壁书法艺术特点简表 | 维度 | 特点描述 | |------------|--------------------------------------------------------------------------| | 书体 | 擅长楷书、行书,偶作草书,以楷书立骨,行书达意,形成“楷基行韵”的风格体系。 | | 用笔 | 中锋为主,侧锋为辅,提按转折灵动,线条刚柔并济,兼具碑学的骨力与帖学的韵味。 | | 结字 | 奇正相生,疏密得当,楷书端庄中见险绝,行书欹侧中求平衡,富有节奏感与张力。 | | 章法 | 行气贯通,虚实相生,注重字组呼应与行间留白,墨色浓淡枯湿变化自然,整体和谐。 | | 墨法 | 浓淡结合,燥润相济,枯笔飞白增强苍劲感,湿笔浑厚提升厚重感,墨韵丰富生动。 |

相关问答FAQs:

问:范兆壁书法的“碑帖融合”具体体现在哪些方面?

答:范兆壁的“碑帖融合”主要体现在笔法、结字、气韵三个层面,笔法上,他以帖学的“使转”流畅为基,融入碑学的“方折”骨力,如行书中的转折处既见“二王”的圆转灵动,又含汉碑的方劲斩截;结字上,取帖学的“欹侧生动”与碑学的“平正安稳”相结合,如楷书既保持欧体的险绝姿态,又通过笔画间的疏密调整达到整体的平衡;气韵上,将帖学的“雅逸流畅”与碑学的“雄强朴拙”相统一,使作品既有文人书卷气,又具金石碑刻的厚重感,形成“古雅新妍”的独特风貌。

问:初学者学习范兆壁书法,应如何选择临摹范本和练习路径?

答:初学者可分三阶段循序渐进:第一阶段以楷书入门,建议从其《朱子家训册页》入手,重点临摹点画的精准度与结字的端庄感,掌握“横平竖直、撇捺舒展”的基本笔法,同时辅以欧阳询《九成宫》强化骨力,褚遂良《雁塔圣教序》体会灵动;第二阶段过渡到行书,可临摹其《前后赤壁赋长卷》,先单字练习,掌握“牵丝引带、提按变化”的行笔技巧,再逐步过渡到行气连贯,同时结合王羲之《兰亭序》、苏轼《黄州寒食帖》提升对行书章法的理解;第三阶段尝试创作,从集字作品开始,逐步融入个人风格,同时加强文学与理论修养,避免“为书而书”,实现“技进乎道”的升华。