“絮”字的书法书写,承载着汉字从实用到艺术的演变轨迹,其字形结构、笔意流转与文化内涵,在不同书体与时代风格中呈现出丰富的审美意蕴,从字形源流看,“絮”字初文与丝絮相关,金文中已见其雏形,像束丝之形,小篆承续此意,写作“絮”,从“如”从“糸”,“如”表声,“糸”示义,与丝织品相关,隶变后,“糸”部写作“纟”,笔画趋于方正,楷书最终定型为上下结构,上“如”下“纟”,结构严谨,为后世书法提供了稳定的字形基础。

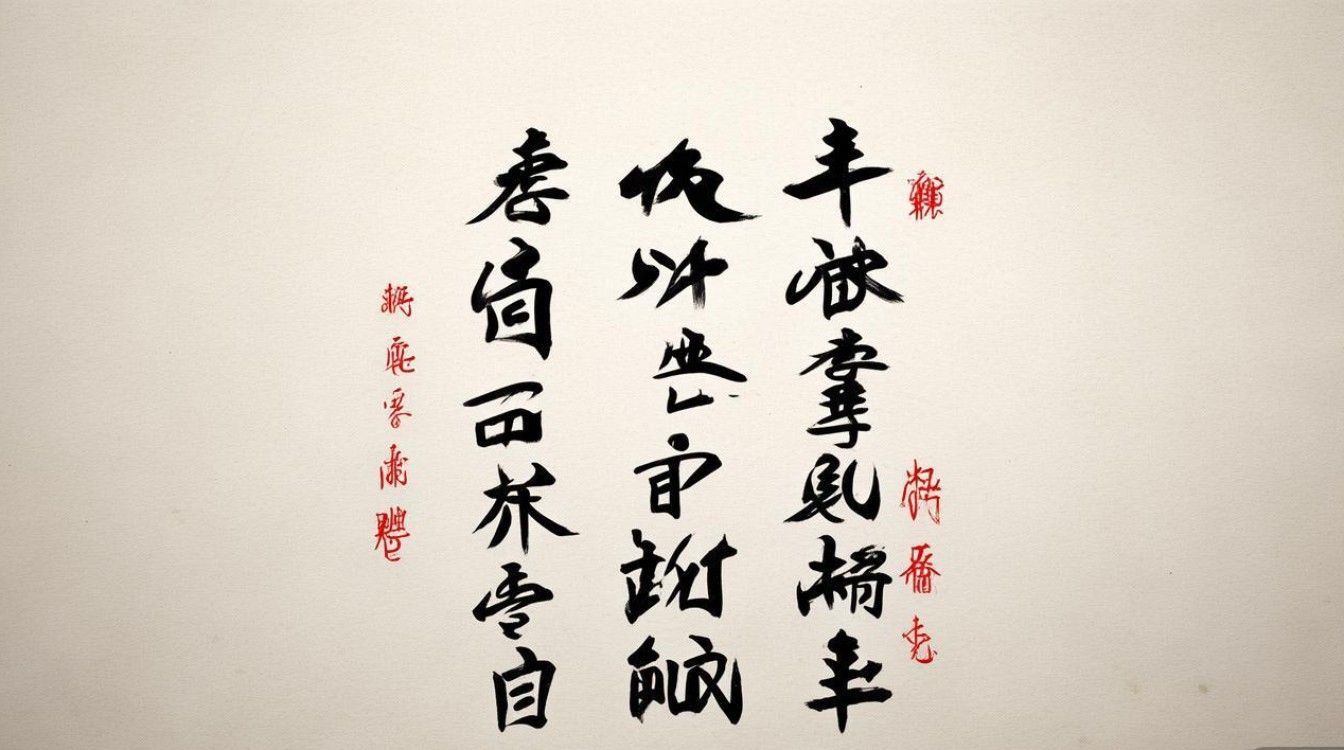

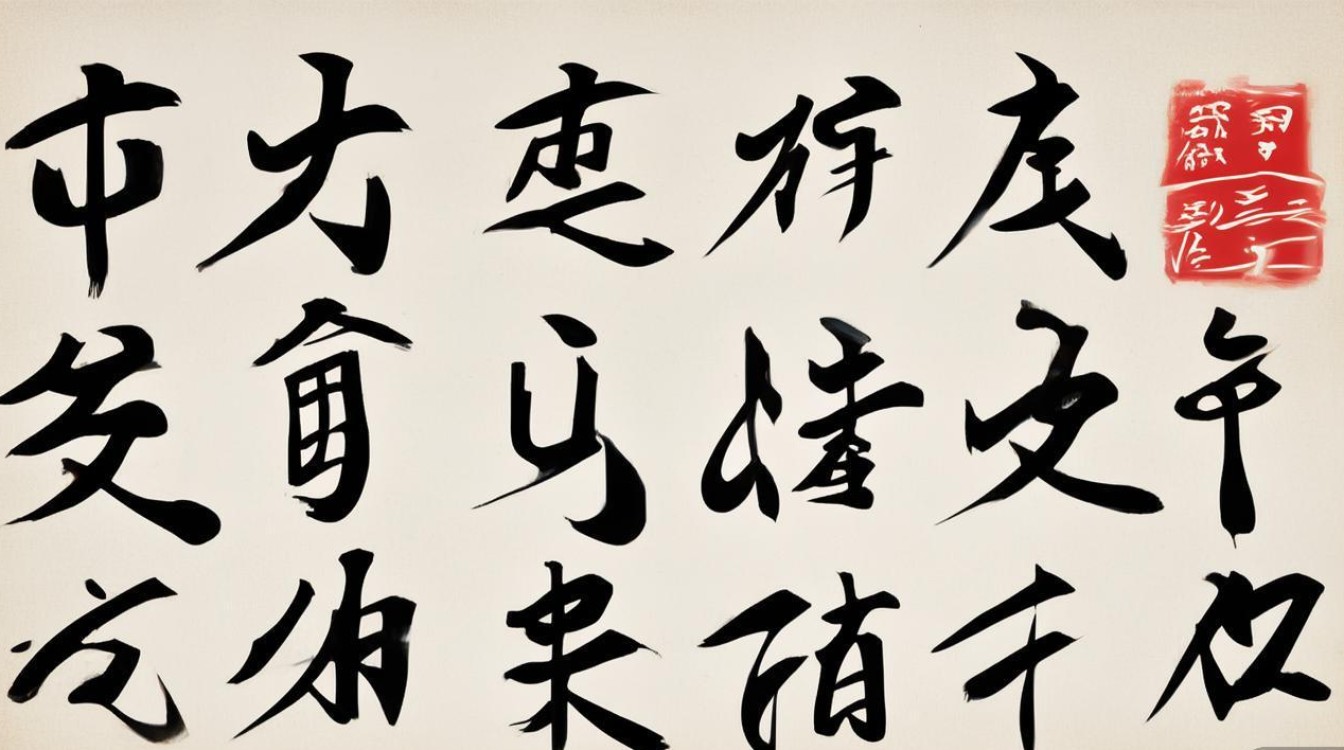

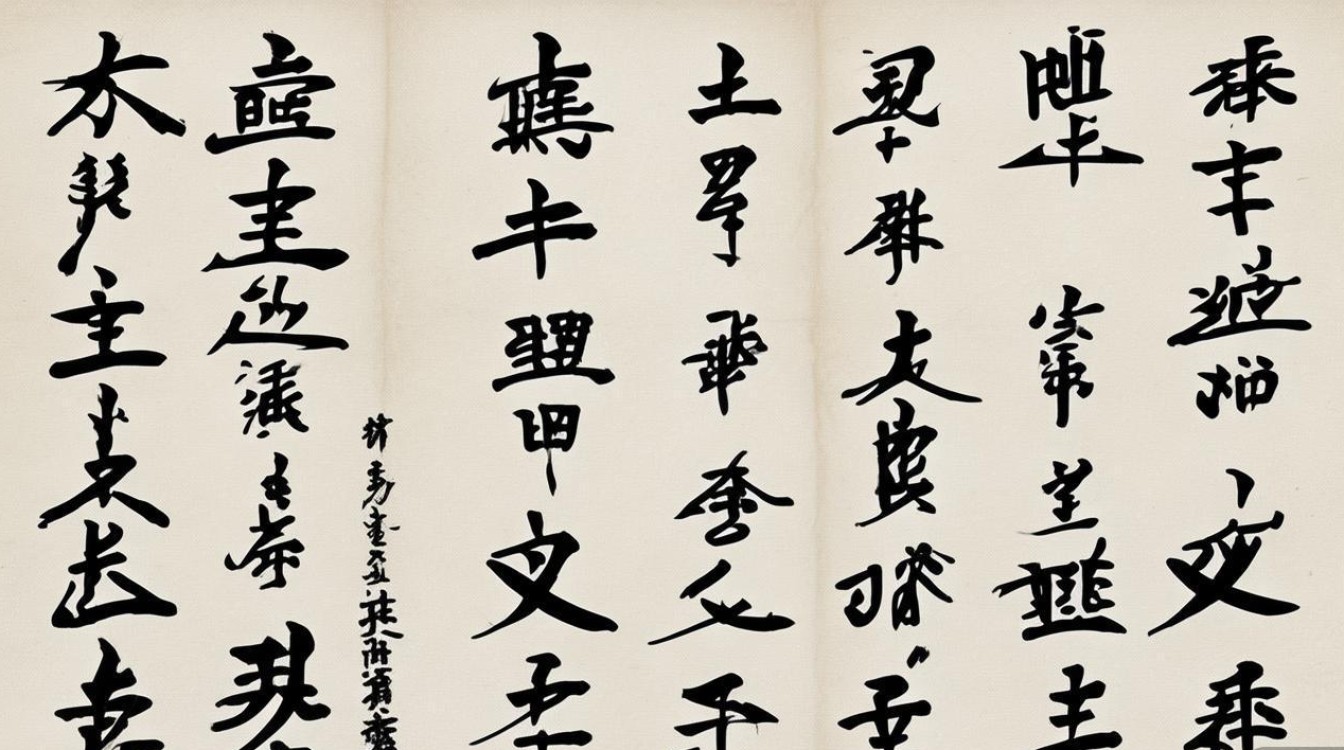

在书法风格层面,“絮”字的表现随书体而异,楷书中,颜真卿的“絮”字多见雄浑之气,如“女”部撇画厚重,“口”部方正内敛,“纟”部三点笔断意连,整体端庄沉稳;欧阳询则取其险劲,“如”部横画斜上,与“纟”部竖画形成张力,结构紧凑而见疏朗,行书中,王羲之《兰亭序》虽无“絮”字,但其连带笔法可类推:“如”部与“纟”部以游丝映带,撇捺舒展,显流动之美;赵孟頫行书则融合晋唐笔意,“絮”字结体稍扁,笔画圆润,行笔从容,带书卷气,草书中,“絮”字简化符号突出,“如”部草为“扌”与“口”的组合,“纟”部四点连为一笔,张旭、怀素草书中,“絮”字常与“风”“柳”等字呼应,笔势连绵,如柳絮随风,轻盈洒脱。

书写技巧上,“絮”字需注意笔画与结构的平衡,笔画层面,“女”部的撇画宜刚柔并济,起笔重而收笔轻,忌尖锐;“口”部需方正,横折转折处含蓄,避免方折过甚;“纟”部首撇折要清晰,后三点需顾盼生姿,或作挑势,或作点画,忌呆板,结构层面,上下两部分比例宜协调,“如”部约占三分之一,“纟”部占三分之二,避免头重脚轻;“如”部“女”与“口”需避让,“女”的横画穿插于“口”之上,形成穿插呼应;“纟”部竖画居中,为全字支柱,左右两点对称分布,增强稳定感,章法布局中,“絮”字若用于对联,宜取楷书或行书,显庄重;若用于手札,草书更显率性;与“飞”“雪”等字组合时,可通过笔画的轻重变化表现意境,如“柳絮飞雪”中,“絮”字撇捺舒展,与“飞”字的连势呼应,显轻盈之态。

从文化意涵看,“絮”字在书法中常与自然意象、文人情感相连,柳絮的飘零易引发文人伤春之情,如谢道韫“未若柳絮因风起”,以“絮”喻才情,书法中书写“絮”字,或可取其飘逸,用笔轻盈;棉絮的温暖则与生活相关,民间书法中“絮”字多显质朴,笔画平实,贴近生活,诗词中,“絮”字常出现,晏殊“满目山河空念远,落花风雨更伤春,不如怜取眼前人”,书写“絮”字时,或可融入婉约笔意,笔画含蓄,情感内敛。

以下是“絮”字不同书体特征对比表:

| 书体 | 结构特点 | 笔画特征 | 代表风格 | 适用场景 |

|---|---|---|---|---|

| 楷书 | 上下对称,结构严谨 | 笔画方正规整,起收分明 | 颜体雄浑、欧体险劲 | 对联、中堂、碑刻 |

| 行书 | 上下连带,结构灵活 | 笔画流畅,游丝映带 | 王羲之飘逸、赵孟頫典雅 | 手札、扇面、册页 |

| 草书 | 符号简化,结构夸张 | 笔画连绵,一气呵成 | 张旭奔放、怀素狂逸 | 草书作品、艺术创作 |

相关问答FAQs

问:初学书法写“絮”字时,容易出现哪些结构错误?如何纠正?

答:初学者写“絮”字易犯三处错误:一是上下比例失调,如“如”部过大,显得头重脚轻,或“纟”部过挤,导致整体松散,需注意“如”部占三分之一,“纟”部占三分之二,通过米字格定位,反复调整比例,二是“纟”部四点散乱,无呼应关系,应将四点视为整体,首点向左下,次点向右下,第三点向左,第四点向右,形成“八”字对称,同时用牵丝连接,增强连贯性,三是“如”部“女”与“口”脱节,“女”的横画需穿插于“口”的上部,形成避让,避免两部件孤立,可通过描红名家楷书,如颜勤礼碑中的“絮”字,观察其穿插关系,再独立临摹,逐步纠正。

问:在行书中如何通过笔法表现“絮”字的轻盈感?

答:行书中表现“絮”字的轻盈感,需从笔速、笔势、墨色三方面入手,笔速上,宜用快写,但需快而不乱,如“女”部撇画可加快行笔,收笔时轻提,出锋尖而不锐,显柳絮之轻;笔势上,需强化连带,“如”部末横与“纟”部首竖可顺势带过,形成“S”形弧线,模仿柳絮随风飘动的轨迹,避免生硬转折;墨色上,可用枯笔飞白,尤其在“纟”部的捺画末梢,笔锋稍散,显棉絮之蓬松,同时注意墨色由浓至淡的自然过渡,避免全字墨色单一,可参考王献之《中秋帖》的笔意,以“一拓直下”之势书写,增强行笔的流动感,使“絮”字如浮于纸面,轻盈灵动。