张业发书法植根于中国传统文化的深厚土壤,以“师古而出新”为核心理念,在笔墨间融汇古今、贯通雅俗,形成了独具特色的艺术风貌,作为当代书坛的中坚力量,他不仅以扎实的传统功底立足,更以创新意识推动书法艺术与时代精神相契合,其作品既有“晋人尚韵”的飘逸,含“唐人尚法”的严谨,兼具“宋人尚意”的洒脱,展现出深厚的文化底蕴与鲜明的个人风格。

张业发的书法之路,始于对经典的敬畏与深耕,幼年时临摹颜真卿《多宝塔碑》,打下楷书坚实根基;青年时期转攻王羲之《兰亭集序》、怀素《自叙帖》,于行草中体悟“书为心画”的真谛;中年后遍览汉魏碑刻、明清墨迹,将碑学的雄强与帖学的灵动熔于一炉,他不拘泥于一家一派,而是以开放的心态汲取养分,在临摹中“察之者尚精,拟之者贵似”,更追求“与古为徒”后的“自我确立”,这种“入古出新”的创作理念,使其作品既保留了传统书法的法度与精神,又注入了当代审美的新鲜血液。

从书体来看,张业发诸体皆能,尤以行楷、行草见长,其行楷作品,如《朱子家训》《赤壁赋》等,结体宽博而不失灵动,笔画圆润中见筋骨,既有欧体的险峻、颜体的雄浑,又融入赵孟頫的秀雅,形成“端庄杂流丽,刚健含婀娜”的独特面貌,用笔上,他讲究“逆入平出”“提按顿挫”,线条如“锥画沙”般浑厚,似“屋漏痕”自然,在疾涩之间展现节奏变化;章法上,注重虚实相生、计白当黑,字与字、行与行之间顾盼生姿,疏密有致,形成“密者不使其犯,疏者不使其离”的整体和谐,而其行草作品,则更强调情感的抒发与意境的营造,如《将进酒》《春江花月夜》等,笔势连绵奔放,如行云流水,一气呵成,既有怀素的狂放不羁,又有王献之的俊逸潇洒,在墨色的浓淡枯湿中,展现出“喜怒窘穷,忧悲愉佚,怨恨思慕,酣醉无聊不平”的生命激情。

为更直观展现张业发书法的艺术特色,可将其不同书体的风格特征、代表作品及艺术价值归纳如下:

| 书体 | 风格特征 | 代表作品 | 艺术价值 |

|---|---|---|---|

| 行楷 | 端庄雄秀,笔融欧颜,雅俗共赏 | 《朱子家训》《赤壁赋》 | 兼具实用性与艺术性,为当代楷书创作提供新范式 |

| 行草 | 流畅自然,情感奔放,融碑帖之长 | 《将进酒》《春江花月夜》 | 展现书法的动态美与抒情性,体现时代书风 |

| 隶书 | 篆隶相融,古朴厚重,兼具金石气 | 《四条屏》《道德经》 | 传承汉隶精神,为隶书注入当代审美趣味 |

| 篆书 | 斯冰遗韵,结构严谨,线条遒劲 | 《心经》《石鼓文临作》 | 弘扬篆书传统,展现文字演变的文化内涵 |

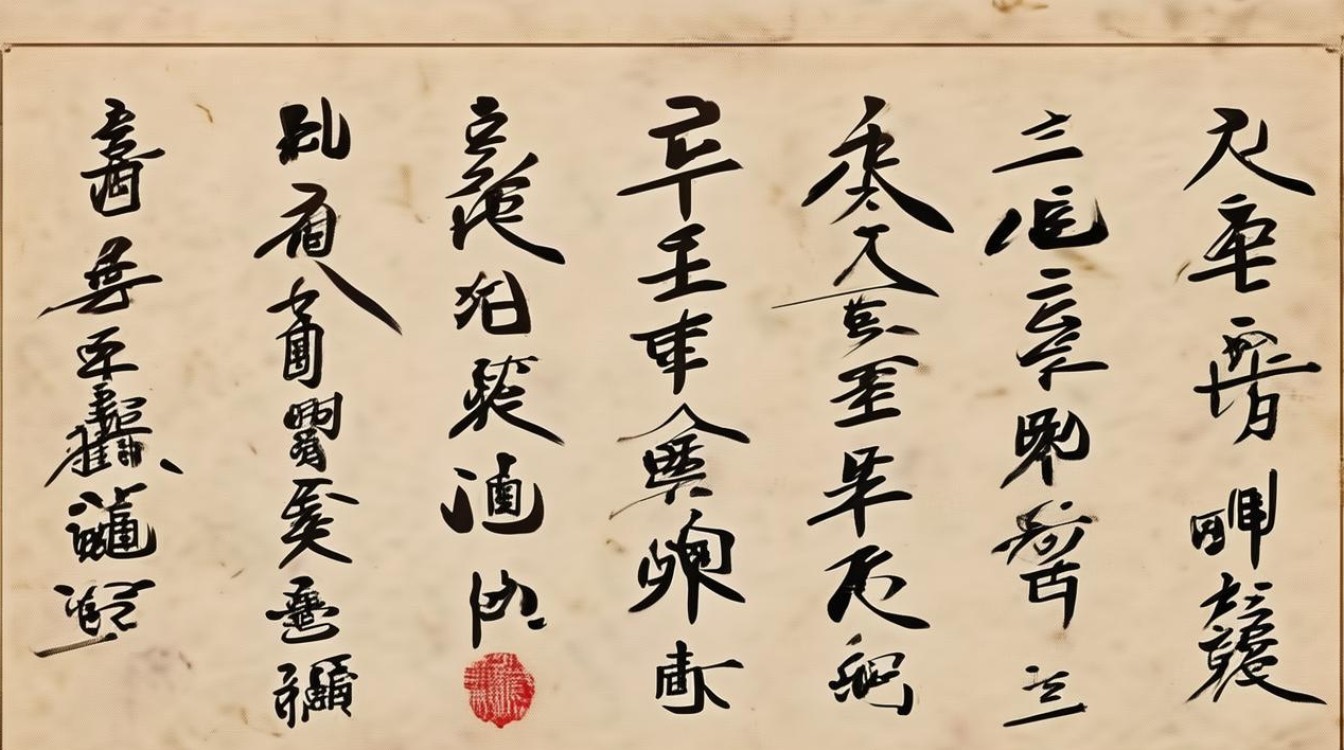

张业发书法的“新”,不仅在于形式上的创新,更在于文化内涵的深化,他认为“书法乃文化之载体,非技巧之炫耀”,因此在创作中,始终将文学、哲学、美学等元素融入笔墨,他书写经典诗文时,不仅追求字形之美,更注重通过笔法、章法传递文本的情感与思想,如书写《岳阳楼记》,以端庄的行楷体现“先天下之忧而忧”的家国情怀;书写《兰亭集序》,则以飘逸的行草再现“曲水流觞”的雅集意境,他还积极探索书法与当代艺术的结合,将现代构成理念融入章法布局,尝试在传统形式中展现时代气息,使古老的书法艺术在当代焕发新的生命力。

作为书法教育家,张业发始终秉持“传承有道,育人有方”的理念,他提出“书法学习需先立品格,再求技艺”,主张通过临摹经典培养审美能力,通过文化修养提升艺术境界,多年来,他致力于书法普及教育,走进校园、社区开展公益讲座,编撰《书法入门与进阶》《历代经典碑帖临习指南》等教材,为书法艺术的传承培养了大量人才,其弟子中,多人在全国书法展览中获奖,成为书坛新锐,形成了“以艺弘文、以文化人”的传承梯队。

张业发的书法成就,得到了业界的高度认可,其作品多次参加全国书法展、国际书法交流展,并被故宫博物院、中国美术馆、国家博物馆等机构收藏,还先后在日本、韩国、新加坡等国家举办个人书法展,推动中国书法走向世界,他先后获得“全国书法艺术最高奖”“德艺双馨艺术家”等荣誉,但始终保持谦逊低调的态度,曾说:“书法之路,如逆水行舟,不进则退,我愿以毕生之力,在笔墨中与古人对话,与时代共鸣。”

相关问答FAQs

问题1:张业发书法的“新”主要体现在哪些方面?

解答:张业发书法的“新”体现在三个维度:一是笔法创新,在传统“永字八法”基础上,融入碑学的“金石气”与帖学的“书卷气”,形成“刚柔并济”的线条语言;二是章法突破,将现代构成学的“疏密对比”“虚实相生”理念融入传统布局,打破“横成行、竖成列”的固有模式,增强视觉张力;三是文化赋能,注重书法与文学、哲学、美学的深度融合,通过作品传递时代精神与人文关怀,使书法从“技”的层面上升到“道”的境界,他还积极探索书法与数字艺术的结合,如通过新媒体技术展示书法创作过程,拓展书法的传播形式。

问题2:初学者如何临习张业发的书法作品?

解答:初学者临习张业发书法,建议遵循“先楷后行、由技入道”的步骤:从行楷作品入手,如《朱子家训》,重点掌握其用笔的“提按顿挫”与结体的“欹正相生”,通过反复临摹体会线条的“圆劲”与“骨力”;过渡到行草作品,如《将进酒》,先分析其章法的“行气贯通”与墨色的“浓淡变化”,再尝试用笔的“连绵”与“节奏感”,注意避免一味求快而失却法度;需加强文化修养,阅读其作品涉及的文学经典,理解文本背后的情感与思想,避免“为书而书”;建议观摩其创作视频或现场示范,直观感受笔墨的“干湿浓淡”与“疾涩节奏”,在“临”与“创”之间找到平衡,逐步形成个人风格。