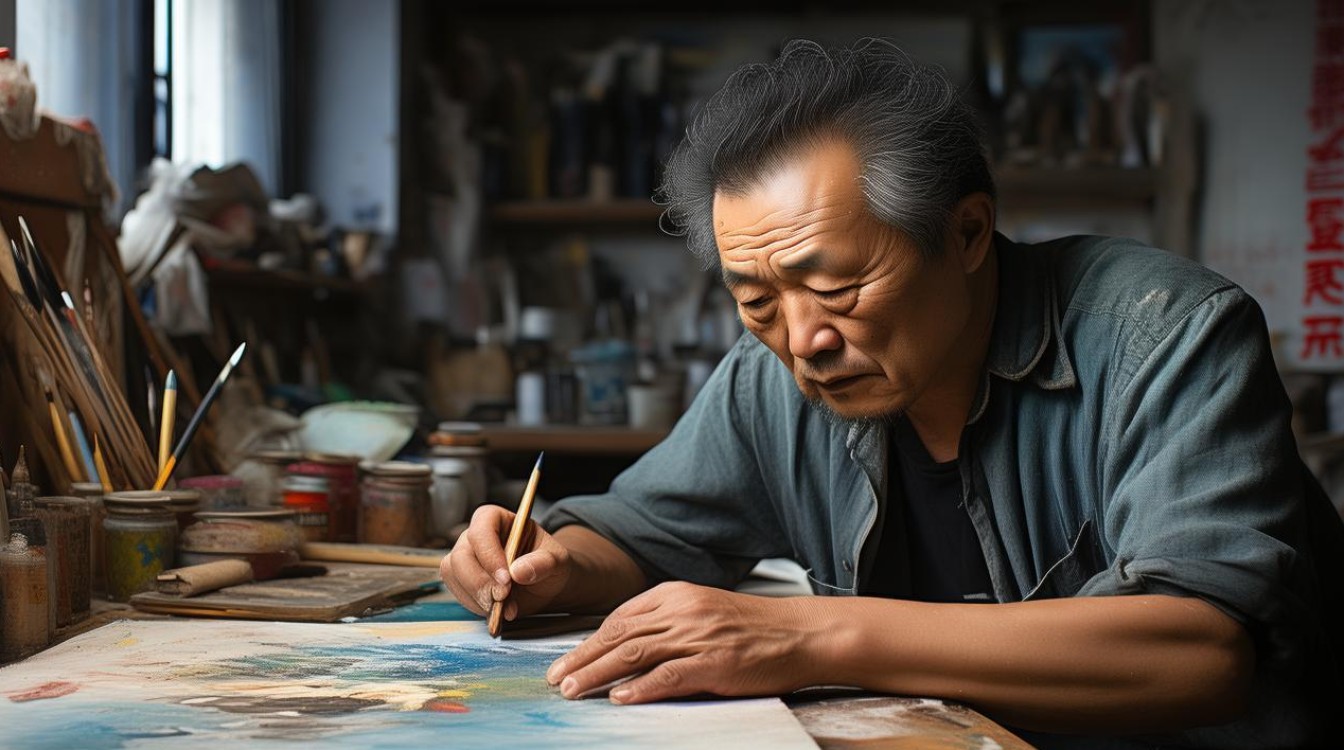

天津画家刘金强,1945年生于天津,是当代京津画坛颇具影响力的国画艺术家,以其扎根地域文化的山水画创作和融合传统与现代的艺术风格著称,他自幼受津沽文化熏陶,早年师从孙其峰、赵松涛等画坛名家,系统研习宋元山水笔墨与明清文人画意境,后结合北方山水的雄浑与天津地域的温润,逐渐形成“雄健中见雅逸,苍茫里含生机”的独特艺术面貌,刘金强不仅以画为业,更致力于天津地域文化的艺术表达,其作品既是个人艺术探索的结晶,也是津沽风土人情的视觉档案,被誉为“海河画派”的重要传承者与推动者。

艺术历程:从传统根基到时代气象

刘金强的艺术之路始于对传统的深耕,少年时,他常流连于天津艺术博物馆,临摹范宽《溪山行旅图》的雄浑皴法、黄公望《富春山居图》的空灵笔意,奠定了“以笔墨为骨”的审美基石,1960年考入天津美术学院,师从孙其峰(花鸟)、赵松涛(山水)等泰斗,系统学习“六法论”与“外师造化,中得心源”的创作理念,在校期间,他尤为注重写生,曾徒步走遍燕山、太行,也深入天津郊区的杨柳青、葛沽古镇,收集了大量关于海河、码头、老街的一手素材,为日后“地域性山水”创作埋下伏笔。

1980年代,随着改革开放,艺术界迎来创新思潮,刘金强没有盲目追随西方现代艺术,而是坚守传统笔墨精神,尝试将北方山水的“高远”“深远”构图与天津平原的“平远”视野结合,同时融入水彩画的色彩表现力,他笔下的山水不再是传统文人画的“可居可游”之境,而是充满生活气息的“家园山水”——海河的波光、码头的吊臂、老城厢的胡同、五大道的洋楼,这些具象的地域符号被他提炼为艺术语言,使作品既有传统山水的意境,又饱含时代温度,1990年代后,其艺术风格日趋成熟,代表作《海河春晓》《津沽旧事》等先后入选全国美展,奠定了他在京津画坛的地位。

创作理念:笔墨为骨,地域为魂

刘金强始终强调“笔墨当随时代,更当随地域”,他认为,天津作为九河下梢、海漕重镇,其文化兼具北方雄浑与江南灵秀,艺术创作应扎根这片土地,方能“接地气、有灵魂”,他的创作理念可概括为“三重融合”:

一是传统笔墨与现代审美的融合。 他恪守“书画同源”的笔墨原则,中锋用笔勾勒山石轮廓,侧锋皴擦表现肌理,墨色上追求“墨分五色”,以浓墨显山石之厚重,淡墨绘云水之空灵,他借鉴西方绘画的光影处理,在《北国雪霁》中,以留白表现雪地的反光,用淡赭石渲染晨曦,使传统山水有了现代视觉冲击力。

二是自然山水与人文情怀的融合。 他的作品从不单纯描摹风景,而是融入对天津历史的思考,如《运河新韵》以京杭大运河天津段为背景,既有古码头的沧桑,也有现代桥梁的雄伟,通过“老桥与新桥”“货船与游轮”的对比,展现城市变迁中的文化延续,他常说:“画山水,其实是画人心,画这片土地上的人与自然的故事。”

三是艺术创作与文化传承的融合。 作为天津美术家协会理事,刘金强长期参与“津沽画派”的理论建设,主张“以地域特色推动中国画的当代发展”,他不仅创作,还培养青年画家,带领学生深入杨柳青、海河沿岸写生,将地域文化基因注入下一代艺术家的创作血脉。

代表作品:津沽风物的视觉史诗

刘金强的作品以“海河系列”“津沽风情系列”最为知名,以下为其部分代表作品分析:

| 作品名称 | 创作年代 | 题材类型 | 艺术特色 | 文化内涵 |

|---|---|---|---|---|

| 《海河春晓》 | 1998 | 山水画 | 以俯瞰视角构图,海河如丝带穿城而过,两岸建筑古今交融;墨色以青绿为主,淡彩渲染春日晨雾,笔墨灵动。 | 表现天津“九河下梢”的地理特征,暗喻改革开放后城市的新生与活力。 |

| 《津沽旧事》 | 2005 | 风俗画 | 融合杨柳青年画的平涂技法与写意笔法,描绘老城厢市井生活:街头叫卖、茶馆听书、运河渡船,色彩明快温暖。 | 再现20世纪初天津的民俗风情,是对城市记忆的抢救性记录。 |

| 《北国雪霁》 | 2010 | 雪景山水 | 采用“高远式”构图,燕山余脉雪后初晴,以浓墨勾画松枝,留白表现积雪,墨色层次丰富,意境清冷而开阔。 | 体现北方山水的雄浑气魄,同时隐喻天津人坚韧不拔的城市精神。 |

| 《杨柳青青》 | 2015 | 花鸟画 | 工写结合,以工笔描绘杨柳新叶的细腻,写意表现柳枝的飘逸,背景淡彩渲染海河春色,画面清新雅致。 | 结合天津“杨柳青年画”的地域符号,表达对家乡自然与人文之美的赞颂。 |

| 《运河新韵》 | 2020 | 现代山水 | 打破传统山水构图,将现代桥梁、高楼与传统古运河并置,用几何线条与皴擦笔法碰撞,色彩对比强烈。 | 探索传统山水在当代城市语境下的表达,思考“传统与现代”的共生关系。 |

艺术成就与影响

刘金强的艺术成就不仅体现在作品参展与获奖上——其作品曾先后入选第七、八、十届全国美展,获“天津市文艺奖”一等奖,并被中国美术馆、天津美术馆等机构收藏——更在于他对天津地域文化的推动,他通过艺术创作,让“海河画派”从概念走向实践,使天津山水画在全国画坛形成独特标识,他坚持“艺术为人民”,作品常出现在天津的公共空间,如地铁站、文化公园,让普通市民感受到传统文化的魅力。

作为教育家,刘金强在天津美术学院任教四十余年,培养了一批扎根天津的青年画家,他常对学生说:“画好天津,才能画好中国;守住根脉,才能走向世界。”这句话也成为许多天津艺术家的创作信条。

刘金强以毕生精力践行“笔墨写地域,丹青绘家乡”的艺术理想,他的作品,是天津这座城市的“视觉家谱”,记录了海河的流淌、城市的变迁、文化的传承;他的艺术探索,为中国画的当代发展提供了“地域化”的成功范例——唯有扎根文化土壤,才能让传统艺术在新时代焕发生机,正如他笔下的山水,既有千年的笔墨厚度,也有当下的生活温度,这正是刘金强艺术最动人的力量。

相关问答FAQs

Q1:刘金强的艺术风格是如何在传统与创新中找到平衡的?

A1:刘金强的平衡之道在于“守正创新”,他坚守传统笔墨的核心——以中锋用笔为骨、以墨色层次为韵,临摹宋元山水的皴法、构图,确保作品的文化根脉;他创新性地融入天津地域元素(如海河、码头、老城厢)和现代审美(如光影处理、色彩对比),将传统山水从“文人雅趣”转向“生活叙事”。《海河春晓》中,他既用青绿山水的传统技法表现春色,又以俯瞰的现代视角展现城市布局,使传统笔墨与时代气象自然融合。

Q2:他的作品对天津地域文化的传承与创新有何意义?

A2:刘金强的作品是天津地域文化的“活态传承”,他通过《津沽旧事》《杨柳青青》等作品,将杨柳青年画的色彩、运河码头的场景、老城厢的民俗等濒临消失的文化符号转化为视觉艺术,抢救性地记录了城市记忆;他以“运河新韵”等作品探索传统与现代的碰撞,将古运河与现代桥梁并置,让地域文化在当代语境下焕发新生,这种“传承”不是简单的复制,而是通过艺术提炼,让天津文化从“地方符号”升华为“全国性语言”,增强了地域文化的生命力与影响力。