张继刚,当代著名书法家,1965年生于山东济南,自幼浸润于齐鲁文化沃土,后师从欧阳中石、王冬龄等书法大家,现任中国书法家协会理事、山东省书法家协会副主席,其书法艺术以“碑帖融合”为核心理念,兼擅楷、行、草、隶诸体,尤以行楷成就最为突出,作品既有碑学的雄强古拙,又具帖学的灵动雅逸,在当代书坛独树一帜。

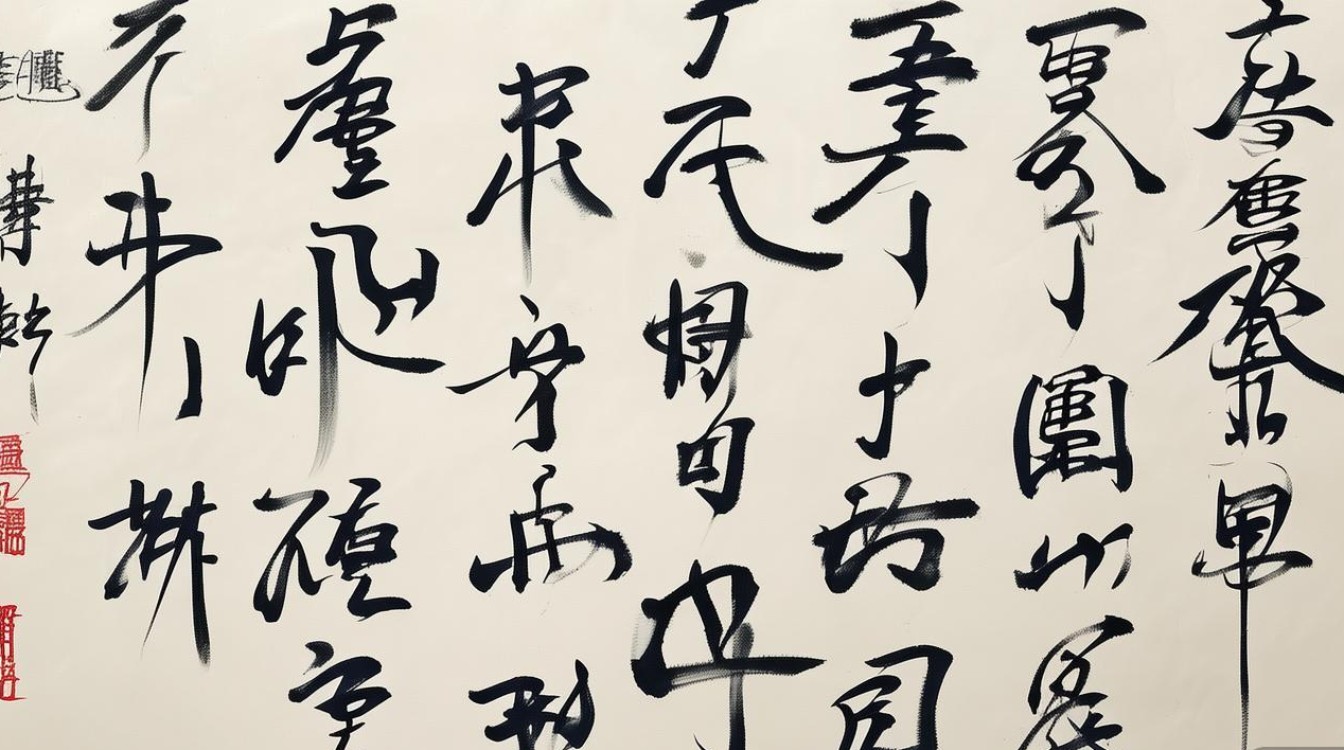

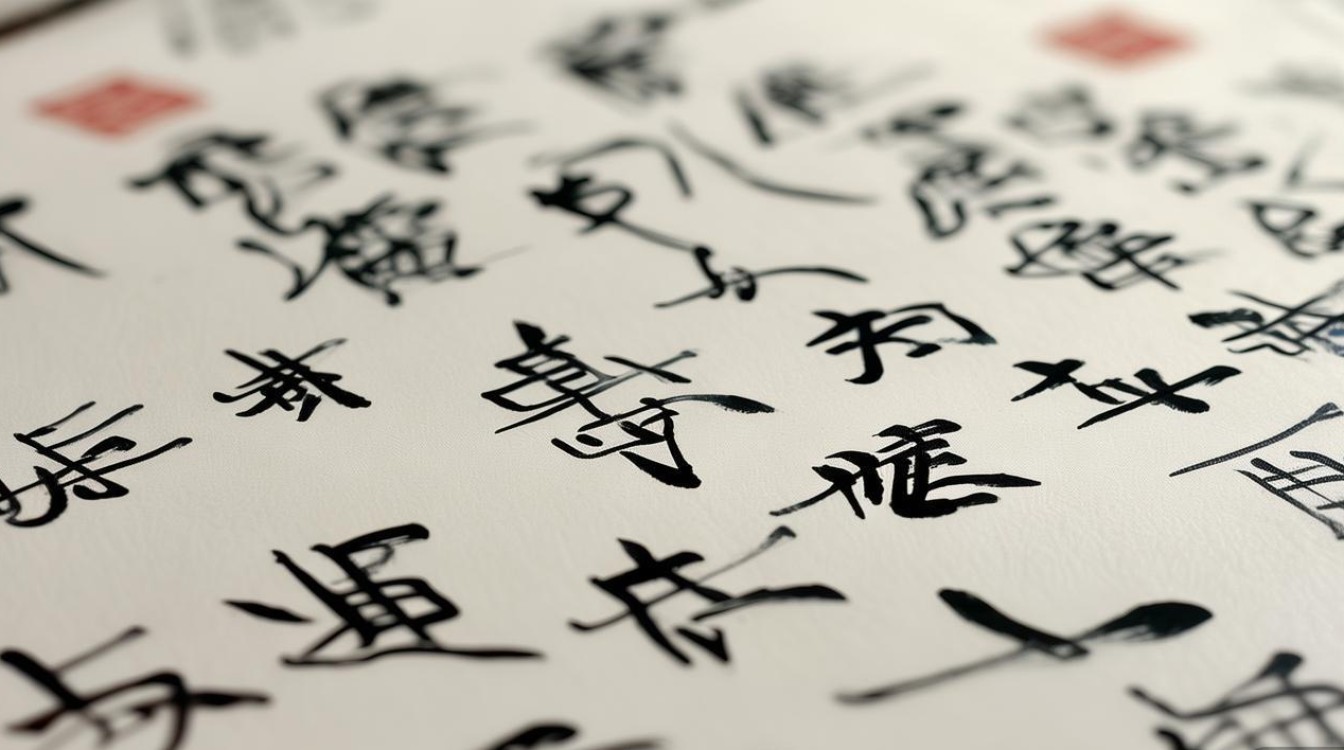

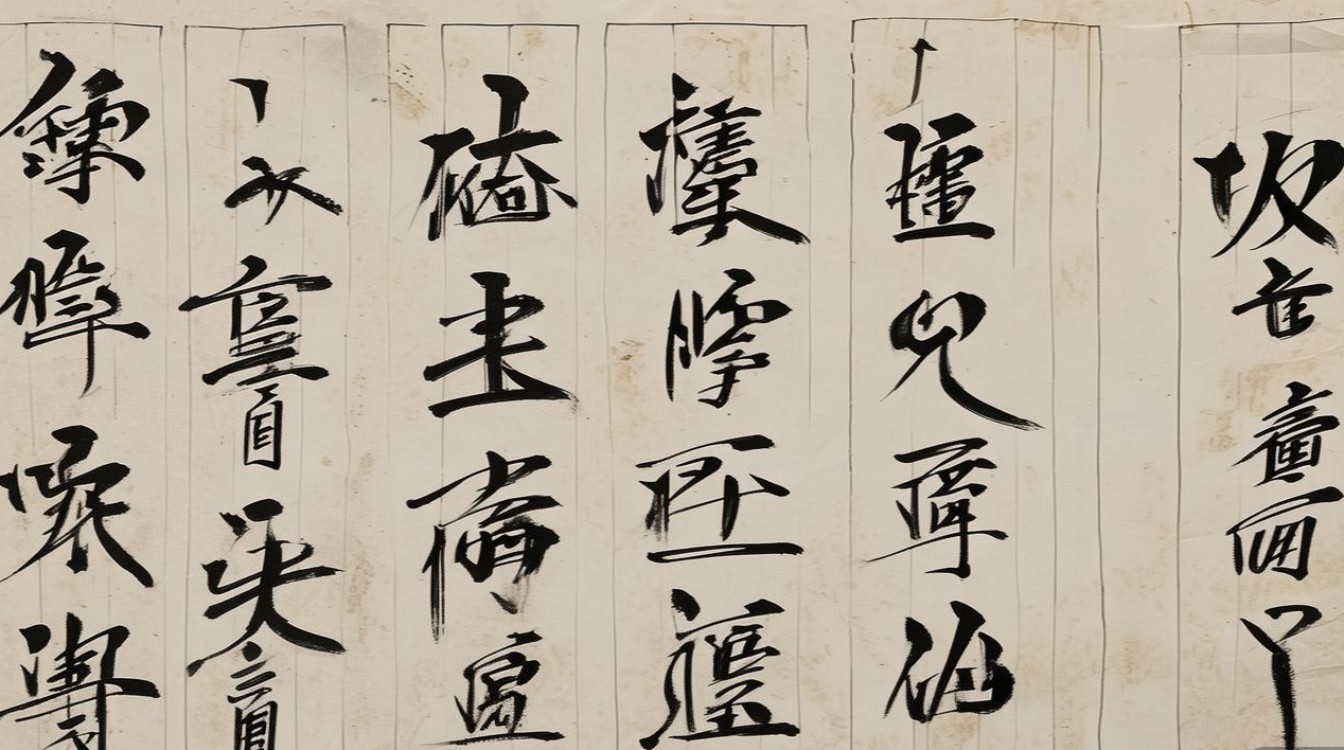

张继刚的书法艺术根植传统,锐意创新,他早年遍临《张迁碑》《曹全碑》等汉碑,深得隶书方笔斩截、拙厚雄健之精髓;后潜心“二王”行草,对《兰亭序》《祭侄文稿》等经典反复揣摩,汲取其笔势连绵、气韵生动之妙,在此基础上,他以“用笔千古不易”为准则,将隶书的横平竖直融入行楷的使转提按,形成“方圆兼备、刚柔相济”的独特笔法,其行楷作品结字奇正相生,既遵循楷书的法度森严,又通过疏密对比、欹正变化打破板滞,如“清泉石上流”,于规整中见灵动,于平衡中显张力,章法布局上,他注重“计白当黑”,字间行距疏朗有致,墨色浓淡枯湿自然过渡,营造出“虚实相生、气韵贯通”的整体视觉效果,观之如行云流水,耐人寻味。

从艺术风格演变来看,张继刚的书法创作可分为三个阶段,早期(1980-1995年)以隶书为主,追求“金石气”,用笔方硬,结字茂密,代表作有《隶书千字文》(1992年);中期(1996-2010年)转向行楷探索,尝试碑帖融合,笔法渐趋丰富,代表作《行楷滕王阁序》(2005年)已显个人风貌;晚期(2011年至今)风格成熟,形成“雄秀相济”的书风,用笔刚柔并济,结字险中求稳,代表作《草书前后赤壁赋》(2018年)获第十一届全国书法篆刻展优秀奖,其作品多次入选“全国书法展”“中国书法兰亭奖”等国家级展览,并被故宫博物院、中国美术馆等机构收藏,出版有《张继刚书法作品集》《碑帖融合实践论》等专著。

作为书法教育家,张继刚始终秉持“技进乎道”的理念,在山东艺术学院、曲阜师范大学等高校任教三十余年,培养了大量书法人才,他主张“临帖与创作结合、技法与修养并重”,强调书法不仅是笔墨技巧的展现,更是文化精神的传递,其教学风格深入浅出,善于将复杂的笔法理论转化为直观的实践指导,深受学生爱戴。

张继刚书法艺术分期与风格简表

| 时期 | 时间跨度 | 风格特点 | 代表作品 |

|---|---|---|---|

| 早期(隶书为主) | 1980-1995年 | 笔方势健,结字茂密,金石气浓 | 《隶书千字文》(1992年) |

| 中期(行楷探索) | 1996-2010年 | 碑帖融合初成,笔法渐趋灵动 | 《行楷滕王阁序》(2005年) |

| 晚期(风格成熟) | 2011年至今 | 雄秀相济,险中求稳,气韵贯通 | 《草书前后赤壁赋》(2018年) |

相关问答FAQs

Q1:张继刚书法的“碑帖融合”具体体现在哪些方面?

A1:张继刚的“碑帖融合”主要体现在笔法、结字、气韵三个层面,笔法上,他融合汉碑的方笔与“二王”帖学的圆笔,以方笔为骨、圆笔为肉,形成“外方内圆”的用笔特征;结字上,既保留隶书的横平竖直、字形方正,又吸收行草的欹侧变化、体势开合,打破传统楷书的板滞;气韵上,以碑的“雄强”为底,注入帖的“雅逸”,使作品既有金石的厚重感,又有行云流水的生动性,达到“质而不野,文而不媚”的艺术效果。

Q2:张继刚的书法对当代书法创作有何启示?

A2:张继刚的书法实践为当代书法创作提供了重要启示:一是“守正创新”的路径——根植传统经典,不盲目跟风,在深入理解碑帖精神的基础上寻找个人语言;二是“技道合一”的追求——强调技法训练与文化修养并重,避免“为书而书”的形式主义;三是“雅俗共赏”的审美——在保持艺术高度的同时,注重作品的可读性与感染力,让书法艺术更贴近大众生活,其创作证明,只有扎根传统沃土、回应时代精神,书法艺术才能焕持久的生命力。