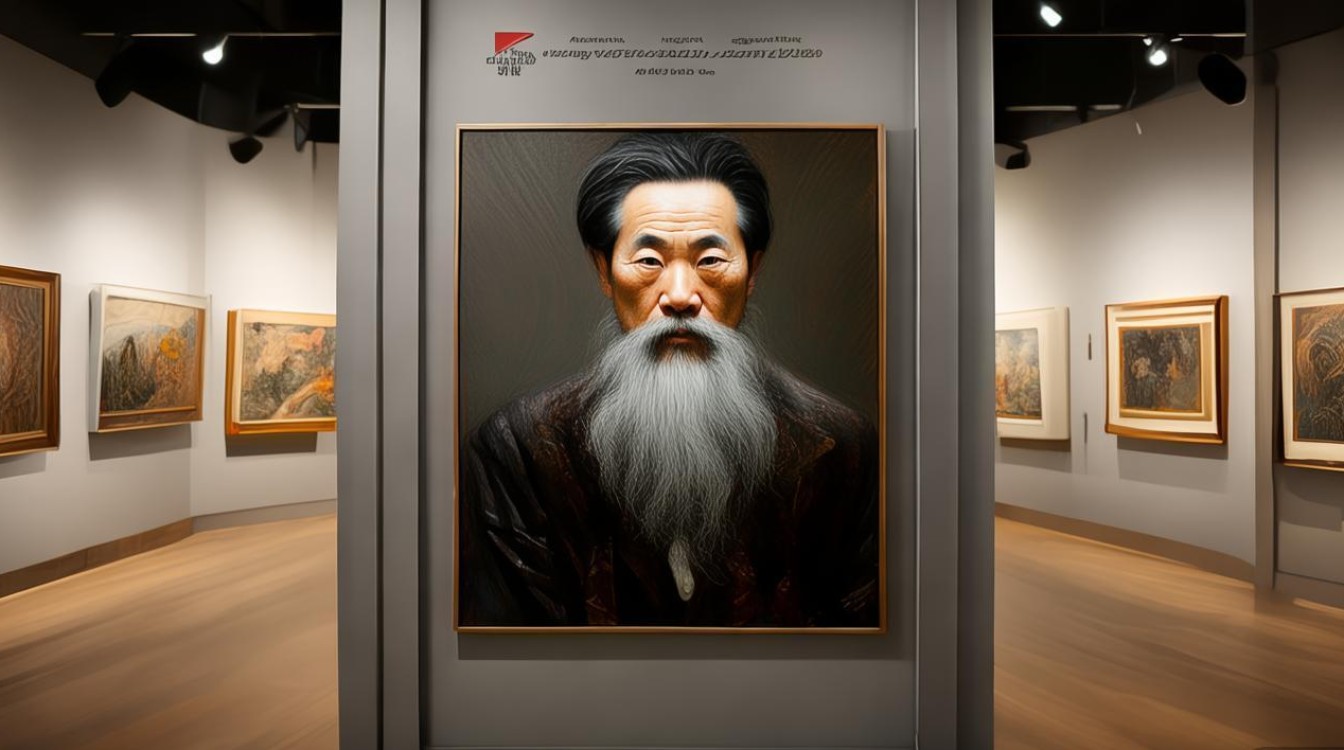

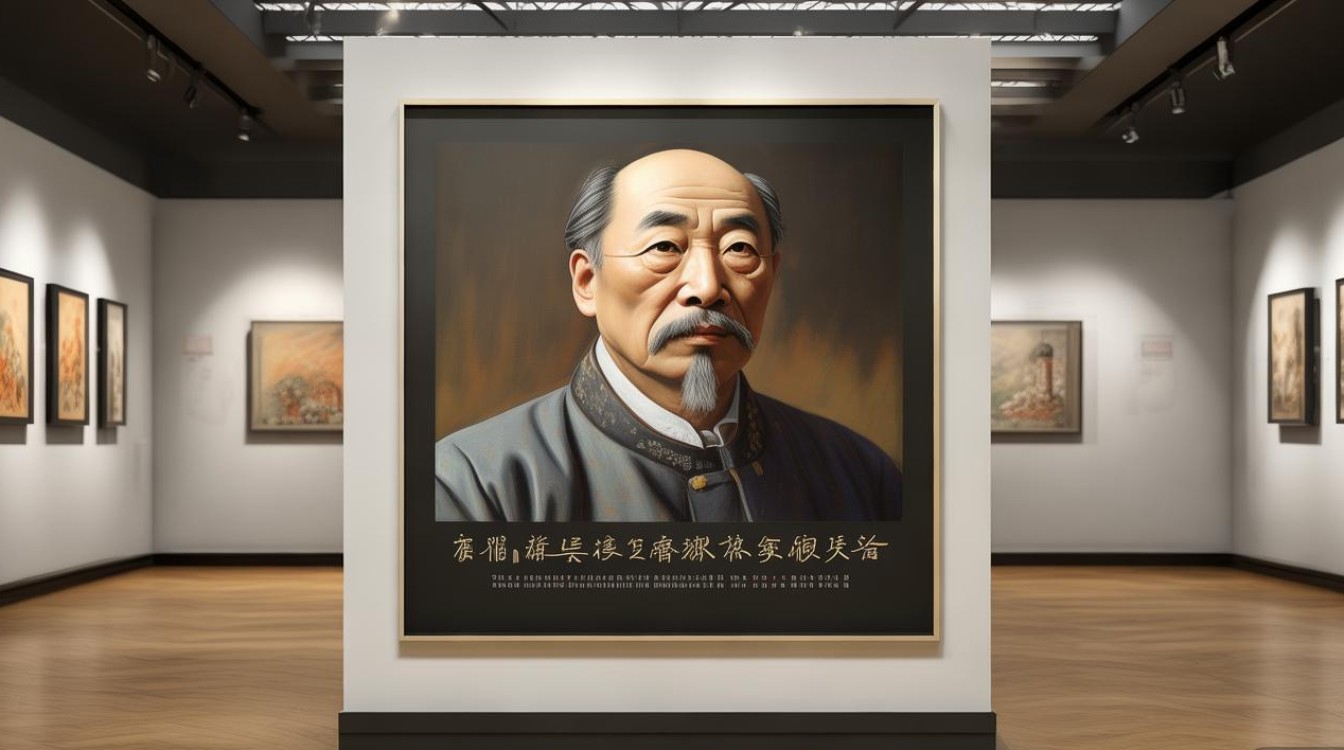

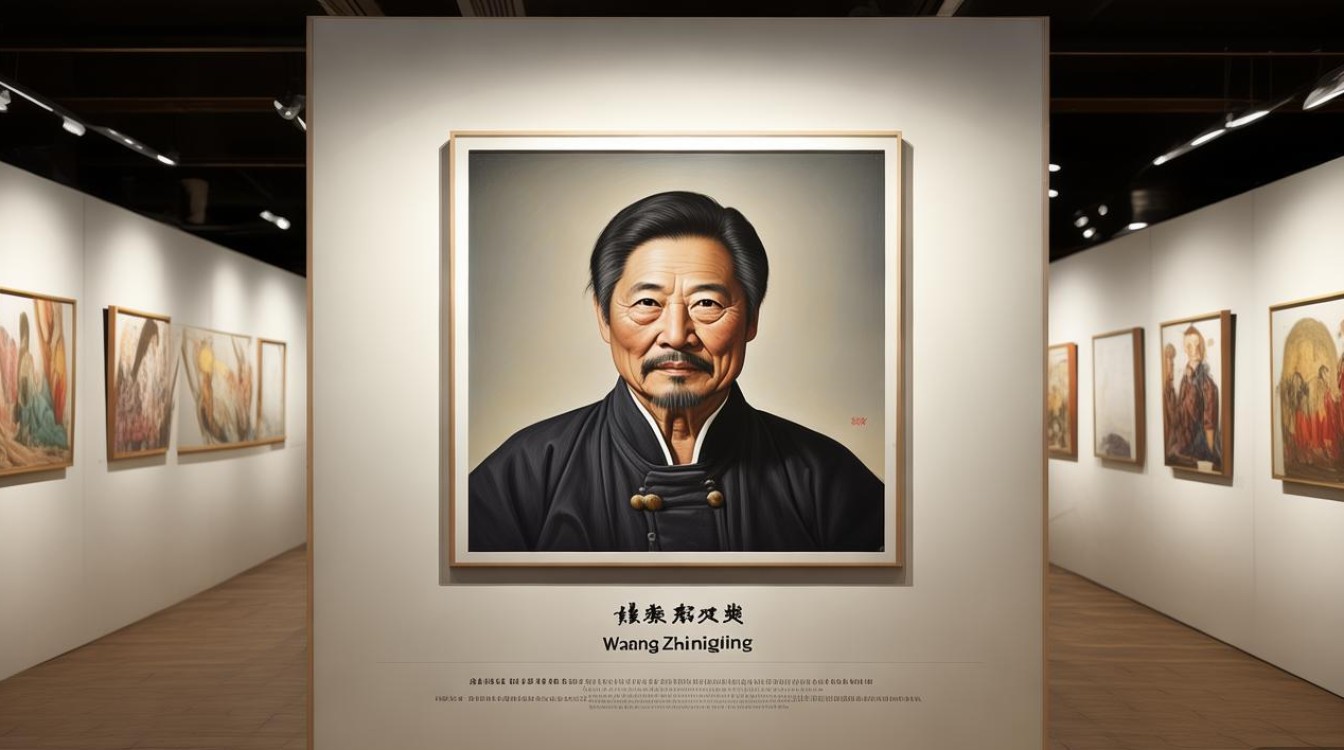

王志清,当代著名山水画家,1965年生于江苏苏州,自幼浸润于吴门画派的艺术氛围,少年时师从当地画家习传统笔墨,青年时期考入南京艺术学院中国画系,师从宋文治、亚明等名家,系统研习山水画创作,四十余年深耕画坛,其作品既承袭宋元山水的雄浑气韵,又融入现代审美意识,形成了“苍茫中见灵秀,厚重中显通透”的独特艺术风格,被誉为“新金陵画派”的重要传承者与创新者。

王志清的艺术启蒙始于家庭,父亲擅书法,常携他游历苏州园林,观摩古典书画,使其对“咫尺千里”的山水意境心生向往,大学期间,他不仅精研范宽《溪山行旅图》、王蒙《青卞隐居图》等经典,更注重写生实践,曾遍历黄山、泰山、桂林等地,积稿数千幅,将自然山川的“四时之景不同”转化为笔墨语言的“阴阳向背”,其毕业创作《姑苏烟雨图》入选全国青年美展,被江苏省美术馆收藏,初露锋芒。

他的艺术创作以“笔墨当随时代”为核心理念,在传统“勾皴擦染点”基础上,创新性地将西画的色彩光影与中国画的线条韵律结合,擅用“积墨法”营造山体的厚重感,辅以“破墨法”表现云雾的流动感,画面既见石涛“搜尽奇峰打草稿”的写生精神,又具黄宾虹“浑厚华滋”的笔墨意趣,题材上,他打破江南山水的婉约传统,将北方山峦的雄浑与南方烟雨的朦胧相融合,既有“小桥流水人家”的诗意,也有“大漠孤烟直”的苍凉,形成刚柔并济的艺术张力。

代表作品有《秋山问道》《吴门烟雨》《泰山日出》《漓江烟云》等。《秋山问道》以高远构图描绘秋日山峦,近景树木以浓墨点染,中景山峦用披麻皴表现肌理,远景云雾以淡墨晕染,层次分明,意境深远,获第十一届全国美展优秀奖,被中国美术馆收藏;《吴门烟雨》融合苏州园林与太湖风光,通过水墨浓淡变化表现烟雨朦胧,被誉为“新时代江南山水的典范”。

王志清的作品多次入选全国美展、当代中国山水画名家邀请展,并在南京、北京、上海及日本、新加坡等地举办个人画展,引起广泛反响,其艺术成就被《中国美术报》《美术》等专题报道,出版《王志清山水画集》《笔墨与时代——王志清的绘画世界》等著作,现为中国美术家协会会员、江苏省美术家协会理事、南京艺术学院客座教授,致力于中国画教学与创作,培养青年画家,为传承与发展中国山水画艺术作出重要贡献。

王志清艺术年表(部分)

| 时间 | 艺术事件 |

|---|---|

| 1965年 | 出生于江苏苏州,自幼随父习书画,临摹《芥子园画谱》 |

| 1983年 | 考入南京艺术学院中国画系,师从宋文治、亚明 |

| 1987年 | 毕业创作《姑苏烟雨图》入选全国青年美展,被江苏省美术馆收藏 |

| 1995年 | 在南京博物院举办首次个人画展,展出山水作品80余幅 |

| 2004年 | 《秋山问道》获第十一届全国美展优秀奖,被中国美术馆收藏 |

| 2010年 | 赴日本东京举办“王志清山水画展”,作品《富士山春晓》被东京艺术博物馆收藏 |

| 2015年 | 出版《王志清山水画集》,收录不同时期代表作120幅 |

| 2020年 | 受聘为南京艺术学院客座教授,开设“传统山水画创新”课程 |

FAQs

问:王志清的山水画在传统与创新方面有哪些具体体现?

答:王志清的创作立足传统又勇于创新,传统上,他承袭宋元“三远法”构图,以披麻皴、解索皴等技法表现山石肌理,注重笔墨书法性;创新上,他将西画色彩光影融入水墨,如表现晨昏霞光时用朱砂、赭石与墨色晕染,增强画面氛围感,同时简化繁复细节,使作品更具现代视觉冲击力,实现“笔墨为体,创新为用”。

问:王志清的写生经历对其创作产生了哪些影响?

答:他坚持“外师造化,中得心源”,遍游名山大川积稿数千幅,写生使其摆脱传统程式束缚,对山石结构、云雾变化、四季光影有了直观把握,如泰山松柏因多次写生形态各异,漓江烟云因长期观察层次丰富,写生不仅丰富素材库,更让作品兼具传统笔墨底蕴与鲜活生活气息,形成“写生—创作—再写生”的艺术闭环。