书法状元图是古代中国科举文化孕育的独特艺术形式,特指以书法状元或殿试书法场景为主题的绘画作品,它不仅是科举制度“以书取士”的历史见证,更是文人书法审美与绘画艺术的深度融合,承载着古代社会对“文采风流”的极致追求,这类作品通常以状元挥毫泼墨的瞬间为核心,辅以宫殿、祥云、笔墨纸砚等意象,通过细腻的笔触与构图,将书法艺术的张力与状元的儒雅气度融为一体,成为科举文化中极具象征意义的视觉符号。

从历史演变来看,书法状元图的风格与内涵随科举制度的兴衰而变迁,唐代科举初创,书法取士尚未形成固定范式,相关题材画作多为散见的文人形象;至宋代,尚意书风盛行,书法状元图开始注重表现状元的个人才情,画面常以松竹梅兰为衬,凸显“字如其人”的文人理想;明代馆阁体成为科举主流,书法状元图转向对工整、规范的呈现,构图趋于对称严谨,人物服饰与器物细节考究,体现宫廷审美对民间艺术的影响;清代则融合了前代风格,既有对馆阁体的继承,也有对个性表达的包容,部分作品开始加入民间元素,如市井围观、题跋点赞等场景,拉近了与大众的距离,不同朝代的书法状元图不仅反映了书法审美的变迁,更折射出科举制度与社会文化的互动关系。

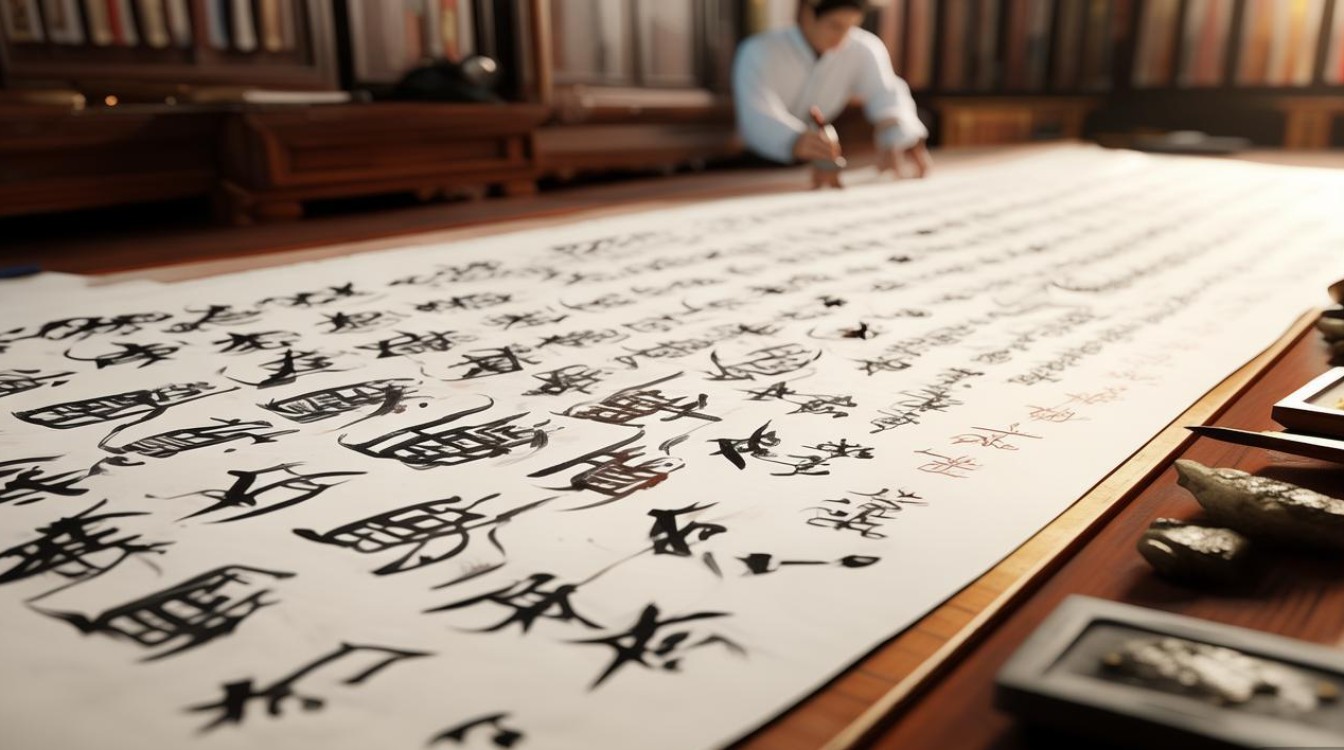

在艺术表现上,书法状元图通常采用“主次分明、虚实结合”的构图法则,画面主体多为状元执笔书写的动态特写,其衣袂飘飘、神情专注的姿态,既展现了书法创作时的“心手相应”,也暗合古代“修身齐家”的儒家理念;背景则常以宫殿巍峨、祥云缭绕烘托“金榜题名”的隆重氛围,或以文房四宝、古籍画卷等物件点缀,暗示“腹有诗书气自华”的文化底蕴,笔墨运用上,绘画线条需与书法风格呼应——若表现雄浑的颜体,则用笔刚劲;若描绘秀逸的赵体,则线条流畅;设色则多采用青绿、赭石、水墨等淡雅色调,避免喧宾夺主,突出书法本身的艺术魅力,部分精品还会在画幅中融入真实的书法题跋,由画家或书法家手书,形成“画中有书、书中有画”的复合艺术效果。

书法状元图的文化内涵远超艺术本身,它是古代社会“学而优则仕”价值观的具象化,在科举时代,书法不仅是入仕的“敲门砖”,更是文人修身养性的重要途径,状元作为“文曲星”下凡的象征,其书法作品被视为“文运昌隆”的吉兆,书法状元图常被用作科举考试的“励志图腾”,悬挂于书院、书斋,激励学子勤学苦练;同时也成为宫廷贵族、文人雅士收藏的珍品,用以彰显对文化的尊崇,画面中“一笔定乾坤”的瞬间,还暗含着对“公平公正”的科举精神的向往——状元的产生虽受限于时代,但其背后“十年寒窗无人问,一举成名天下知”的奋斗历程,始终是古代社会对知识改变命运的集体认同。

书法状元图多收藏于故宫博物院、上海博物馆等文化机构,成为研究科举制度、书法史与绘画艺术的重要实物资料,它不仅是古代艺术匠心的结晶,更是中华传统文化中“崇文重教”精神的生动载体,让我们得以透过笔墨丹青,触摸到那个“万般皆下品,惟有读书高”的时代脉搏。

FAQs

Q1:书法状元图是否真实描绘了历史上某位状元的书写场景?

A1:部分书法状元图可能以特定历史人物为原型,如清代《钱维城写经图》描绘了状元钱维城抄写佛经的场景,但多数作品属于“主题性创作”,并非对某一具体事件的记录,画家往往通过艺术加工,融合多位状元的共性特征,塑造出理想化的“书法状元”形象,以传递对科举文化与书法艺术的共同追求,而非严格的历史写实。

Q2:书法状元图中的书法风格是否与科举考试的实际要求一致?

A2:基本一致,书法状元图的创作需符合科举取士的主流审美——如明代馆阁体要求“乌、方、光”,书法状元图中状字的字迹多端正匀称;宋代尚意书风盛行,画面中的书法则更注重气韵生动,画家通常需参考当时的科举书法范本,确保画面中的书法风格与实际考试要求相符,从而增强作品的真实性与象征意义。