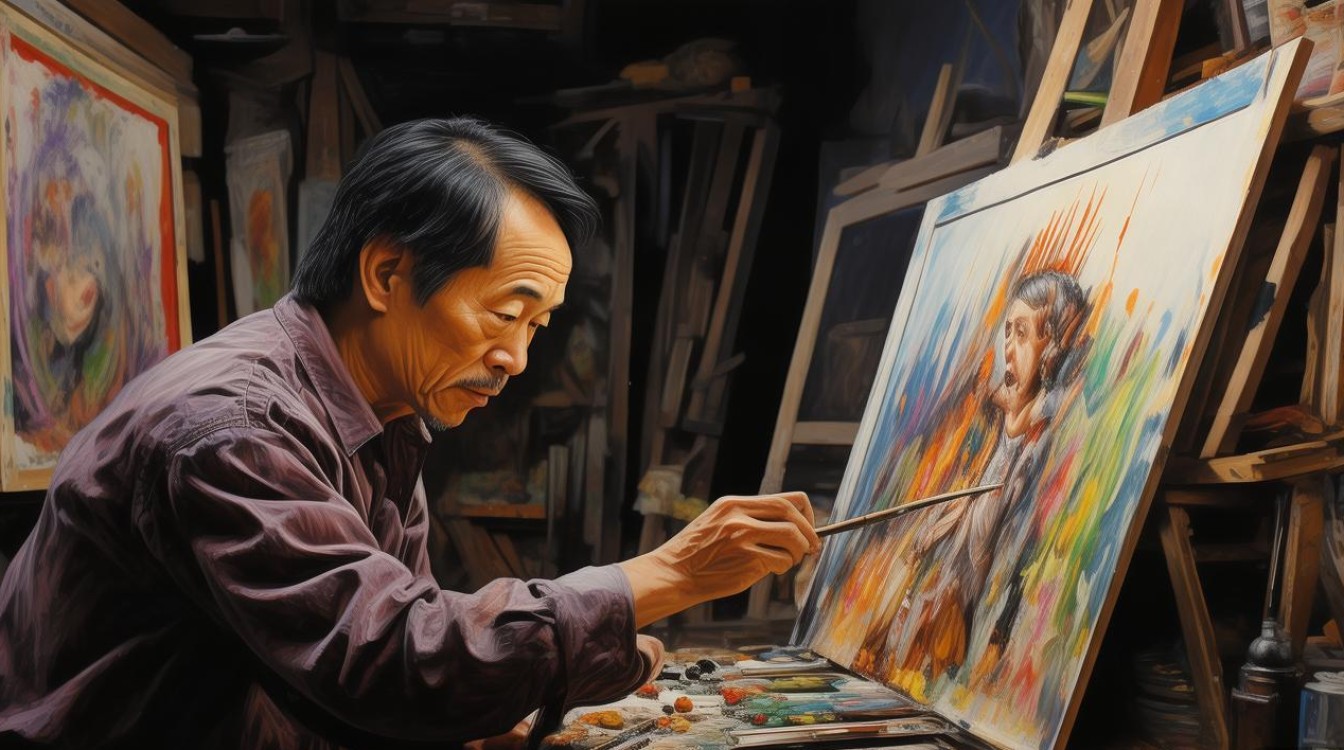

于来,1965年出生于山东济南,当代中国诗性现实主义油画代表人物之一,毕业于中央美术学院油画系,先后师从靳尚谊、詹建俊等艺术大家,现为职业画家、中国美术家协会会员、中国油画学会理事,他的作品以“凝重中的诗意”为核心,将东方水墨的写意精神与西方油画的视觉语言熔铸一体,在当代画坛独树一帜,被评论界称为“用油画笔书写东方诗意的探索者”。

于来的艺术成长深受齐鲁文化熏陶,早年扎根乡土,作品多聚焦北方乡村的日常图景:斑驳的老墙、晨雾中的槐树、农忙时的麦田,这些平凡意象在他笔下被赋予超越现实的情感张力,早期创作如《老城墙下的槐树》(1998)以厚涂法堆叠出粗糙的肌理,土黄与赭石的主色调中,隐约可见水墨晕染的痕迹,仿佛将岁月沉淀的沧桑凝固在画布上,2000年后,他游学欧洲,遍览卢浮宫、乌菲兹美术馆的经典藏品,从伦勃朗的光影戏剧、莫奈的色彩律动中汲取养分,却始终拒绝全盘西化,反而更坚定了“以油画为载体,传递东方气韵”的艺术方向,这一时期的《暮色中的胡同》(2010)成为转型之作:狭窄的胡同被暖光与冷影分割,青灰色的砖墙在透明罩染下呈现半透明的质感,远处的灯笼如墨点般晕开,既有西方印象派对光的表现,又暗合中国山水画“虚实相生”的意境。

于来的艺术风格可概括为“三重融合”:一是传统与当代的融合,他将工笔画的细腻写意与表现主义的情感宣泄结合,如《拆迁日记》系列(2015),用破碎的线条与斑驳的色彩记录城市变迁,既保留了对现实的关照,又通过抽象化的笔触传递时代情绪;二是色彩与诗意的融合,他的色彩并非简单的视觉呈现,而是情感的载体——表现乡村时多用低饱和度的土黄、赭石,营造沉静悠远的氛围;描绘城市时则加入钴蓝、玫瑰红,形成冷暖碰撞的张力,如《霓虹下的老茶馆》(2018),红灯笼的暖光与玻璃幕墙的冷光交织,暗示传统与现代的共生;三是技法与观念的融合,独创“皴擦罩染法”,在油画基底上以毛笔皴出类似山水画“披麻皴”的纹理,再以透明油彩层层罩染,使画面兼具油画的厚重与水墨的通透。

他的代表作品主题多元却始终围绕“人与土地、时间的对话”,以下是部分重要作品的梳理:

| 作品名称 | 创作年份 | 尺寸 | 艺术特点 | 收藏/展览情况 |

|---|---|---|---|---|

| 《老城墙下的槐树》 | 1998 | 120×90cm | 厚涂肌理与水墨晕染结合,乡土气息浓厚 | 山东美术馆收藏,中国当代油画展 |

| 《暮色中的胡同》 | 2010 | 100×80cm | 冷暖光影对比,虚实相生的空间营造 | 中国美术馆“当代写实展”展出 |

| 《山海间》 | 2015 | 150×100cm | 抽象山形与具象人物并置,气势恢宏 | 上海双年展特邀作品,私人收藏 |

| 《拆迁日记·No.3》 | 2016 | 130×95cm | 破碎线条与斑驳色彩,记录城市变迁 | 威尼斯双年展平行单元展出 |

| 《霓虹下的老茶馆》 | 2018 | 110×85cm | 传统符号与现代光影的碰撞 | 中国油画学会年度展金奖 |

于来的艺术理念可概括为“以技入境,以情动人”,他曾说:“绘画不是对现实的复制,而是对心灵镜像的捕捉。”他反对单纯的技法炫技,强调作品需承载文化记忆与情感共鸣,在城市化浪潮席卷中国的当下,他持续关注传统与现代的碰撞,既不沉溺于田园牧歌式的怀旧,也不盲目追随西方当代艺术的风潮,而是以东方哲学中的“天人合一”为根基,在画布上构建“看得见乡愁,触得到时代”的视觉诗篇,他的作品不仅被国内美术馆、艺术机构收藏,更在欧美巡展中引发国际关注,被誉为“中国油画走向世界的重要桥梁”。

相关问答FAQs

Q1:于来的油画如何体现东方美学?

A1:于来的东方美学主要体现在三个方面:一是“意境营造”,借鉴中国山水画“虚实相生”的构图理念,如《暮色中的胡同》中,近景的砖墙实体与远景的灯笼虚影形成空间层次,留白处引发观者想象;二是“笔墨意趣”,将毛笔的皴、擦、点、染融入油画技法,以“皴擦罩染法”模仿山水画的肌理,使画面兼具油画的厚重与水墨的通透;三是“诗意表达”,不追求对现实的精准复制,而是通过色彩与笔触传递情感,如《老城墙下的槐树》中斑驳的肌理,实则是他对岁月流逝的诗意凝视。

Q2:于来在创作中如何平衡传统与创新?

A2:于来的平衡之道在于“以传统为根,以创新为翼”,传统方面,他深耕齐鲁文化底蕴,将乡土题材、传统符号(如老城墙、灯笼、茶馆)融入创作,同时继承东方美学“天人合一”的哲学观;创新方面,他吸收西方油画的光影技法、色彩理论及当代艺术的观念表达,如《拆迁日记》系列用破碎的线条、斑驳的色彩等抽象语言记录时代变迁,既保留了传统的人文关怀,又融入了当代艺术的实验精神,他曾比喻:“传统是土壤,创新是枝叶,只有根扎得深,枝叶才能长得茂盛。”