孙志强书法,作为当代书坛中兼具传统底蕴与创新精神的代表之一,其艺术实践以“守正不泥古,创新不离宗”为核心理念,在笔法、结构、章法等方面形成了鲜明的个人风貌,孙志强幼承庭训,六岁临池,初学唐楷,尤以欧阳询《九成宫》筑基,后遍临魏晋名帖,于王羲之《兰亭序》、王献之《中秋帖》中体悟“二王”笔法的灵动与气韵;及长,转益多师,涉猎汉隶《曹全碑》的秀逸、北魏《张猛龙碑》的雄强,兼取宋人尚意书风的天真烂漫,最终熔铸为一种刚柔相济、虚实相生的艺术境界。

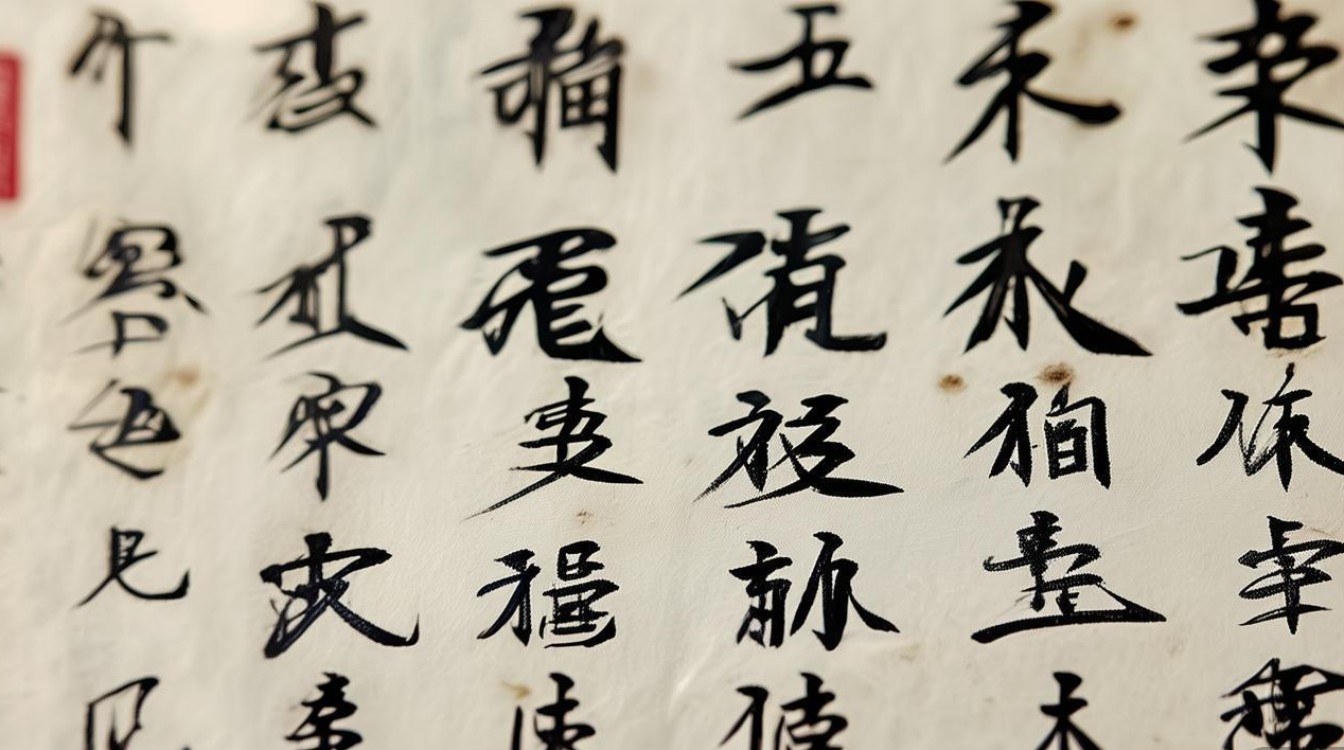

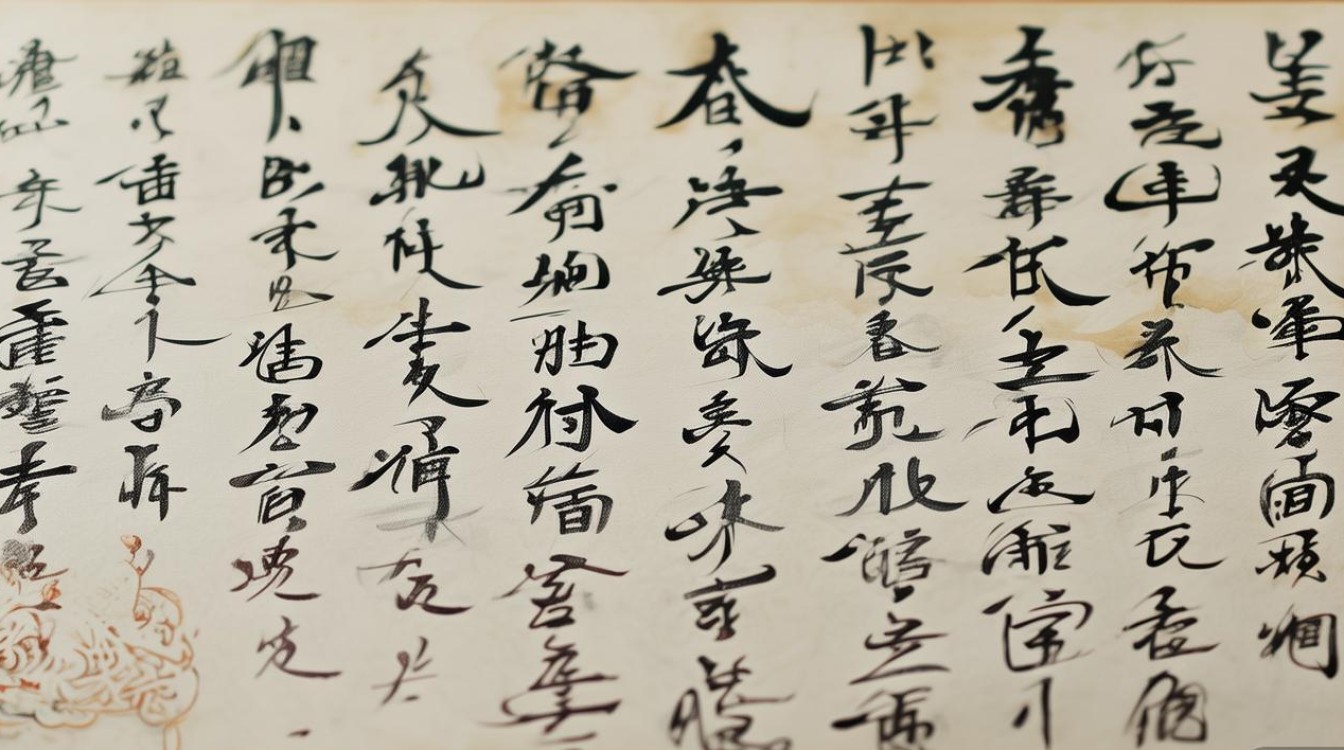

在笔法上,孙志强主张“以篆隶为根,行草为用”,其线条兼具“屋漏痕”的苍劲与“折钗股”的弹性,书写时注重中锋行笔的骨力,辅以侧锋取势的灵动,使点画既有“锥画沙”的厚重感,又不失“流云行水”的流畅性,例如其楷书作品,笔画起收处藏露结合,转折处方圆兼备,既见唐楷的法度森严,又融入魏碑的拙朴野趣;而行书作品则打破传统“使转”的固定模式,通过提按顿挫的节奏变化,营造出“欹正相生、大小错落”的动态美感,如《赤壁赋》长卷,单字看似欹侧,整体却气脉贯通,展现出“无意于佳乃佳”的自然境界。

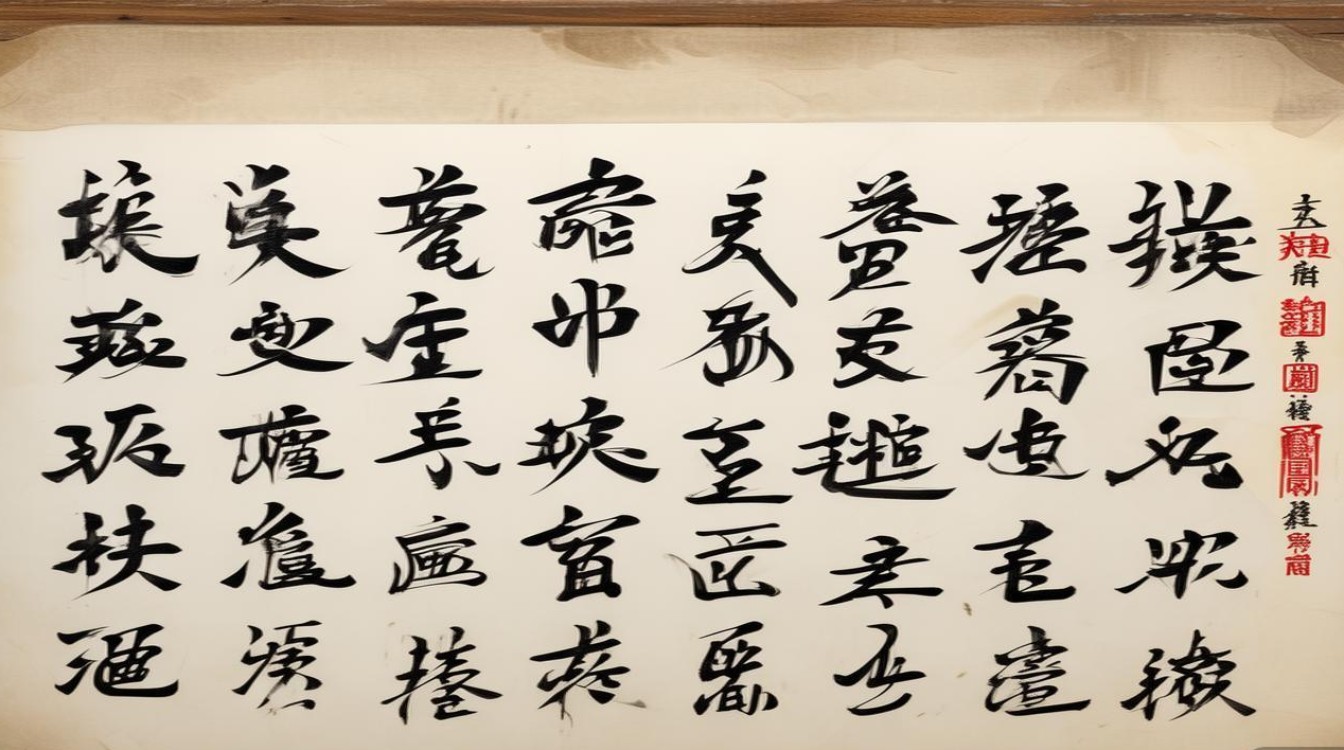

结构美学是孙志强书法的另一显著特征,他深谙“计白当黑”的虚实之道,在字形布白上敢于打破常规,或密不透风,或疏可走马,形成“密者极密,疏者极疏”的强烈对比,其隶书作品将《曹全碑》的扁平体势与《张迁碑》的方劲笔意结合,字形方正中见险绝,笔画简练而意蕴丰厚;草书则受怀素《自叙帖》启发,在狂放中求法度,于连绵中见顿挫,如“龙蛇竞笔”般既有视觉冲击力,又具可读性,下表概括了其不同书体的风格特点:

| 书体 | 笔法特征 | 结构特点 | 代表作品 |

|---|---|---|---|

| 楷书 | 中锋为主,藏露结合,方圆兼备 | 平中寓险,疏密有致,端庄而不失灵动 | 《心经》《朱子家训》 |

| 行书 | 提按分明,使转流畅,刚柔相济 | 欹正相生,大小错落,气脉贯通 | 《赤壁赋》《兰亭集序》临本 |

| 隶书 | 篆意入笔,波磔分明,古朴厚重 | 扁方取势,内紧外松,拙中见巧 | 《前后出师表》《千字文》 |

| 草书 | 纵逸奔放,连绵不断,节奏鲜明 | 笔断意连,虚实相生,狂放有度 | 《将进酒》《醉翁亭记》 |

孙志强的艺术理念强调“书法乃心画”,主张通过笔墨传递个人情感与时代精神,他认为,传统不是束缚,而是创新的基石,因此在创作中既尊重古法,又勇于突破,其作品多次入选全国书法展,并被多家美术馆、博物馆收藏,同时致力于书法教育,开办讲座、编写教材,培养了众多书法爱好者,在当代书法“重形式轻内涵”的风气下,孙志强以“技进乎道”的追求,坚守笔墨的人文精神,为书坛注入了清正之气。

FAQs

-

问:孙志强书法的师承脉络是怎样的?

答:孙志强书法启蒙于家学,师从地方书法家李砚先生,系统学习唐楷;后考入中国美术学院书法系,受业于王冬龄、陈振濂等名师,深入研习魏晋法帖与汉隶魏碑;艺术上还受到林散之“草圣”书风的影响,尤其注重线条的墨韵变化,其师承脉络可概括为“家学启蒙、科班深造、博采众长”,最终形成个人风格。 -

问:如何欣赏孙志强书法中的“韵律感”?

答:孙志强书法的“韵律感”主要体现在三个方面:一是笔法的节奏变化,如行草作品中通过提按、顿挫的轻重缓急,形成音乐的节拍感;二是字形的欹正呼应,单字虽姿态各异,但通过轴线摆动、笔势连贯,构成整体的和谐韵律;三是章法的虚实流动,通过疏密对比、墨色浓淡(如“涨墨”与“飞白”的运用),使作品如行云流水般气脉贯通,观者可从中感受到情感的起伏与生命的律动。