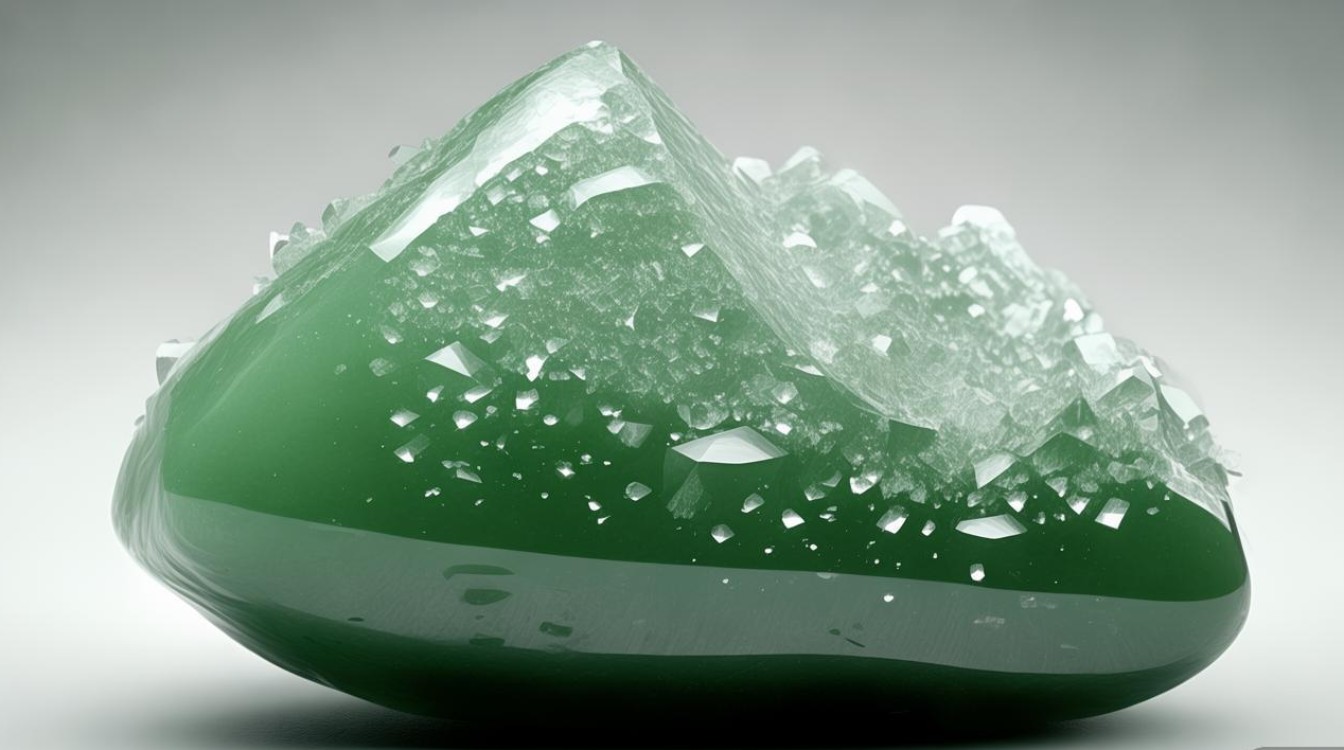

翡翠表皮晶体是指翡翠原石或成品表面由矿物晶体构成的可见结构,是翡翠形成过程中地质作用与后期风化、搬运等外力共同作用的结果,这些晶体形态各异,特征鲜明,不仅反映了翡翠的内在质地,也是判断其品质、产地及是否经过人工处理的重要依据,从成因来看,翡翠形成于地壳深处的高压低温环境,主要矿物成分硬玉(钠铝硅酸盐)在结晶过程中会形成不同形态的晶体,当原石抬升至地表,受风化剥蚀、流水搬运等作用,表层晶体逐渐显露,形成肉眼可见的表皮结构,这些结构因形成环境、矿物组成及后期改造程度的不同,呈现出多样化的特征。

翡翠表皮晶体的主要类型及特征

根据晶体形态、大小及分布特征,翡翠表皮晶体可分为以下几类,每种类型的形成环境与对翡翠品质的影响各不相同:

片状晶体(“苍蝇翅”)

片状晶体是翡翠表皮最常见的晶体类型,主要由硬玉矿物的解理面反光形成,硬玉矿物具有两组近于垂直的完全解理,在风化或外力作用下,晶体沿解理面破裂,形成片状、薄片状的晶体结构,在强光下观察,这些片状解理面会呈现闪光,形似苍蝇翅膀,故称“苍蝇翅”,其特征为:闪光呈片状、星点状分布,大小不一,种粗的翡翠(如豆种、糯种)片状晶体明显,肉眼易见;种老的翡翠(如冰种、玻璃种)晶体细腻,解理面闪光微弱,需借助放大镜才能观察到,片状晶体的存在可反映翡翠的“种”老嫩:晶体闪光越明显、颗粒越粗,通常表示翡翠结构较松散,种较嫩;反之,闪光微弱、细腻则结构紧密,种较老。

粒状晶体

粒状晶体是翡翠表皮由硬玉及其他伴生矿物(如钠长石、角闪石)颗粒状集合体构成的结构,常见于新场口翡翠原石或风化程度较浅的表皮,其特征为:晶体呈颗粒状、砂粒状,触感粗糙,肉眼可见明显的颗粒边界,颜色常与表皮颜色一致(如白色、灰白色、浅绿色等),粒状晶体的形成与机械风化作用密切相关,原石在搬运过程中受摩擦、碰撞,表层晶体碎裂成颗粒状,堆积形成“砂壳”,根据颗粒大小可分为细砂粒(如莫西沙场口的部分原石,砂粒细腻如盐粒)和粗砂粒(如部分新场口原石,砂粒粗大如米粒),细砂粒通常对应内部质地较细腻的翡翠,粗砂粒则可能伴随内部棉多、裂多的情况。

雾层晶体

雾层是介于翡翠表皮(皮)与内部肉质(肉)之间的过渡层,主要由次生矿物或交代作用形成的晶体构成,常见的有红雾、黄雾、灰雾、黑雾等,雾层晶体并非硬玉原生晶体,而是翡翠在风化过程中,内部铁、镁等元素氧化或渗出,与硬玉发生交代反应,形成如赤铁矿、褐铁矿等矿物的集合体,其特征为:呈雾状、团块状分布,颜色不均,晶体形态隐晶质或微显粒状,需通过打灯或放大镜观察,雾层晶体的存在可反映翡翠内部“肉”的纯净度:如“白雾”(灰白色雾层)通常表示内部杂质少,种老水头足;“红雾”“黄雾”可能伴随内部铁质浸染,影响颜色鲜艳度;“黑雾”则可能暗示内部有“黑点”或脏棉。

霜状晶体

霜状晶体是翡翠表皮在深度风化作用下形成的一种细密、均匀的晶体结构,常见于老场口(如帕敢、会卡)的老坑原石,其特征为:表皮呈霜白色、灰白色,细密无砂感,类似“结了一层霜”,触感光滑,强光下观察无明显颗粒感,仅见均匀的漫反射,霜状晶体的形成与长期的风化淋滤作用有关,表层易溶物质被带走,残留的硬玉晶体经重结晶形成细密结构,优质霜状晶体表皮通常对应内部质地细腻、透明度高的翡翠,如“冰种翡翠”或“玻璃种翡翠”的原石表皮常可见此类特征。

不同类型表皮晶体的特征对比

为了更直观地理解各类表皮晶体的差异,可通过下表进行对比:

| 晶体类型 | 形态特征 | 形成环境 | 常见场口/产地 | 对翡翠品质的影响 |

|---|---|---|---|---|

| 片状晶体 | 片状闪光,形似“苍蝇翅” | 原生或半风化环境 | 各场口均有 | 闪光明显则种嫩,细腻则种老 |

| 粒状晶体 | 颗粒状、砂粒状,触感粗糙 | 机械风化为主,新场口多见 | 莫西沙、会卡(部分) | 颗粒细则内部细腻,粗则棉裂多 |

| 雾层晶体 | 雾状过渡,颜色多样(红、黄、灰等) | 交代作用,次生风化 | 帕敢、木那 | 白雾纯净则种好,红黄雾可能影响颜色 |

| 霜状晶体 | 霜白色,细密光滑,无砂感 | 深度风化,老坑环境 | 帕敢老坑、会卡老坑 | 优质则内部种老水足,价值高 |

表皮晶体与翡翠内部质量的关系

翡翠表皮晶体是内部结构的“窗口”,通过观察表皮晶体的特征,可初步判断内部肉质的质量。

- 表皮晶体细腻:如霜状晶体或细砂粒晶体,通常反映内部硬玉晶体颗粒细小、结构紧密,透明度(水头)较好,可能为冰种以上翡翠;

- 表皮晶体粗大:如粗砂粒晶体或明显片状闪光,内部可能为豆种、糯种等结构较松散的翡翠,透明度较低,且可能伴随棉、裂等瑕疵;

- 雾层晶体纯净:如白雾、无杂质的灰雾,内部杂质少,颜色鲜艳(如绿色翡翠的“阳绿”);若雾层含铁质多(如红雾、黑雾),内部可能出现“灰底”“蓝水”等影响颜色的因素。

需注意的是,表皮晶体与内部质量并非绝对对应,部分原石可能存在“假皮”或“做假”现象(如人工酸蚀、染色处理表皮),需结合其他特征(如皮壳厚度、硬度、气味等)综合判断。

表皮晶体在翡翠鉴定中的意义

表皮晶体是鉴别翡翠真伪与处理程度的重要依据:

- 天然翡翠:表皮晶体形态自然,分布不均,有凹凸感,片状闪光或粒状晶体边界清晰,与内部质地过渡自然;

- 人工处理翡翠(如B货、B+C货):经酸蚀、充胶处理,表皮晶体结构被破坏,可能出现“酸蚀纹”(网状、沟壑状),光泽呆板,无天然晶体的自然反光,且硬度较低,小刀可划动;

- 原石赌石:通过观察表皮晶体(如“脱沙”现象——表皮砂粒脱落,露出内部肉质晶体),可判断场口、种老嫩,降低赌石风险。

翡翠表皮晶体是翡翠形成与演化的直接记录,其类型、特征与分布反映了翡翠的成因、内部质地及后期改造程度,通过观察片状晶体的“苍蝇翅”、粒状晶体的砂粒感、雾层晶体的过渡特征及霜状晶体的细密结构,可初步判断翡翠的种老嫩、水头好坏及内部纯净度,为翡翠鉴定、评估及加工提供重要参考,表皮晶体仅是判断翡翠品质的辅助手段,需结合颜色、透明度、结构等多方面特征综合分析,才能准确评估翡翠的价值。

相关问答FAQs

Q1:翡翠表皮晶体越细腻越好吗?

A1:不一定,表皮晶体细腻通常反映翡翠结构紧密,种老水头好(如霜状晶体对应冰种以上翡翠),但需结合内部特征综合判断,若表皮细腻但内部疏松(如部分“假皮”原石或B货翡翠),则价值较低,部分翡翠(如豆种)表皮晶体较粗,但颜色鲜艳、工艺精湛,仍具较高价值,晶体细腻是翡翠品质的参考因素之一,而非唯一标准。

Q2:如何区分天然翡翠表皮晶体与人工处理后的痕迹?

A2:可通过以下几点区分:①形态:天然晶体形态自然(如片状、粒状),分布不均,有凹凸感;人工处理(如酸蚀)后晶体呈网状、沟壑状,分布均匀,无自然颗粒感。②光泽:天然晶体有玻璃光泽或油脂光泽,反光自然;处理后晶体光泽呆板,呈树脂光泽。③硬度:天然晶体硬度高(摩氏6.5-7),小刀难划动;酸蚀处理后结构疏松,硬度降低,小刀可划动。④放大观察:天然晶体边界清晰,伴生自然矿物;酸蚀纹呈“蜘蛛网”状,无自然晶体结构。