朱鸿林,当代著名书法家、书法史学者,其书法创作以深厚的学术底蕴为根基,融合传统经典与时代审美,形成了既守正又创新的独特风貌,他出生于书香门第,自幼浸染翰墨,后系统研习书法史论,师从当代书法大家,在理论与实践的双向滋养下,逐渐构建起“以学养书、以书证学”的艺术体系,朱鸿林的书法不仅是笔墨技法的展现,更是文化精神的传递,被誉为“学者型书法”的代表人物之一。

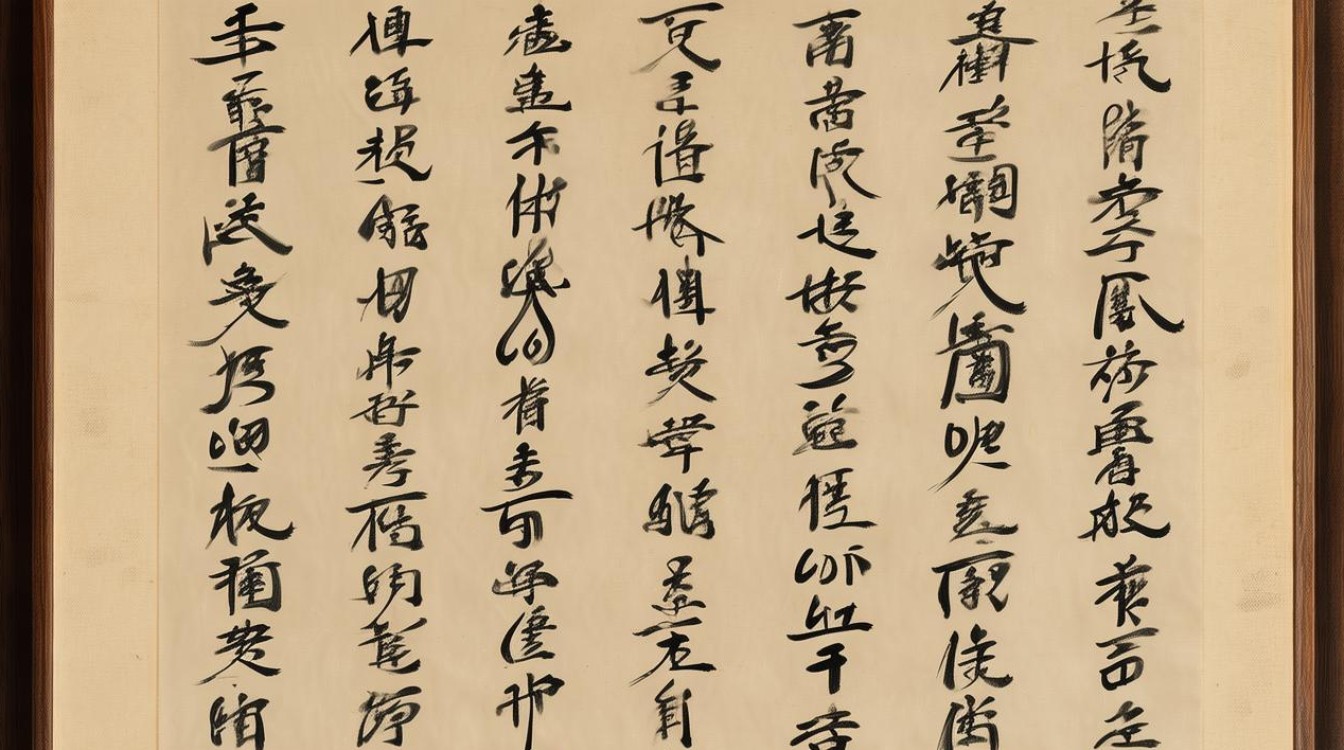

在师承渊源上,朱鸿林的书法取法广泛,上溯秦汉篆隶,下至宋元明清,尤以晋唐为宗,早年临摹《兰亭序》《祭侄文稿》,得二王之飘逸与颜鲁公之雄浑;中年研习汉碑《张迁碑》《曹全碑》,汲取碑学的朴拙与力量;晚年融入米芾《蜀素帖》的跌宕与王铎的章法,形成“碑帖互融”的创作路径,他的师承并非简单模仿,而是在理解经典精神基础上的转化,如对“屋漏痕”笔法的活用,将碑刻的斑驳质感与帖学的流畅笔势结合,使线条兼具力度与韵律,既有金石气,又富书卷味。

艺术风格方面,朱鸿林的书法可分为“古雅”与“新意”两面,古雅体现在对传统笔法、结字的恪守,如楷书取法欧阳询《九成宫》,结构严谨中见灵动,点画精准如“银钩铁画”;行书则得力于《兰亭序》的疏朗与《寒食帖》的萧散,用笔提按分明,使转自然,结字随势生形,于平淡中见奇崛,新意则表现为对章法的现代重构,打破传统“行列分明”的布局,通过大小错落、疏密对比,形成视觉张力,如巨幅作品常以“密不透风,疏可走马”的节奏,营造出“画境”般的艺术效果,他的书法注重“书卷气”,将学者的儒雅气质融入笔墨,线条温润而不失骨力,结字平实而内蕴深意,展现出“文质彬彬”的审美追求。

作为书法史学者,朱鸿林主张“书法是学术的视觉呈现”,其创作常结合文献考据,在书写古代文论手卷时,他会先考证文本版本,再根据内容调整书风——写先秦诸子用篆隶之古拙,记唐宋诗词用行草之流畅,使形式与内容高度统一,这种“以学养书”的理念,使他的书法超越单纯的技法展示,成为文化传承的载体,其作品多次入选国家级书法展,并被故宫博物院、中国国家博物馆等机构收藏。

以下是朱鸿林不同书体的风格特点概览:

| 书体 | 取法对象 | 风格特征 | 代表作品 |

|---|---|---|---|

| 楷书 | 欧阳询《九成宫》、颜真卿 | 结构严谨,端庄厚重,点画精准 | 《心经》《千字文》 |

| 行书 | 王羲之《兰亭序》、米芾《蜀素帖》 | 流畅飘逸,跌宕多姿,气韵生动 | 《赤壁赋》《滕王阁序》 |

| 草书 | 怀素《自叙帖》、黄庭坚 | 线条奔放,连绵贯气,节奏明快 | 《将进酒》《古诗四首》 |

| 隶书 | 《张迁碑》《曹全碑》 | 古朴雄浑,方笔为主,意态稚拙 | 《汉赋选》 |

相关问答FAQs

问题1:朱鸿林书法中的“书卷气”具体体现在哪些方面?

解答:朱鸿林的“书卷气”源于其学者的身份与深厚的文化积累,主要体现在三个方面:一是笔墨中蕴含的儒雅气质,用笔圆润含蓄,避免匠气,线条如“锥画沙”般沉稳,传递出学者的内敛;二是内容与形式的统一,常书录经典文献,如《论语》《道德经》,并通过笔法变化呼应文本内涵,如写“仁”字用笔厚重,写“道”字结构开张;三是审美追求上的“文质彬彬”,既有传统书法的技法功底,又有学者的文化思考,使作品耐人寻味,区别于纯技巧性的书法创作。

问题2:朱鸿林在书法教学中如何平衡传统与创新?

解答:朱鸿林在书法教学中强调“守正创新”,传统是根基,创新是生命力,他认为传统需从“临摹-理解-转化”三步走:学生先精准临摹经典碑帖,掌握笔法结构与气韵;再通过书法史论学习,理解经典的创作背景与文化精神;最后结合个人审美进行转化,如将碑学的方笔与帖学的圆笔融合,或尝试现代章法布局,他反对为创新而创新,主张“出新意于法度之中”,鼓励学生在扎实传统基础上,探索符合时代审美的表达方式,其教学理念培养了大量兼具传统功底与创新意识的书法人才。