任平作为当代浙江书法界的中坚力量,其作品以深厚的传统功底与鲜明的时代气息相融合,在行草书领域独树一帜,他深耕传统四十余载,既取法“二王”的典雅,又融入王铎的奇崛、米芾的跌宕,逐渐形成“雄浑而不失灵动,古朴而富有新意”的个人风格,被誉为“当代帖学研究的践行者”,其书法不仅笔墨精到,更蕴含着对传统文化的深刻理解与当代审美意识的创新表达,在业内享有较高声誉,作品被多家美术馆、博物馆收藏,并多次参与国内外重要书法展览。

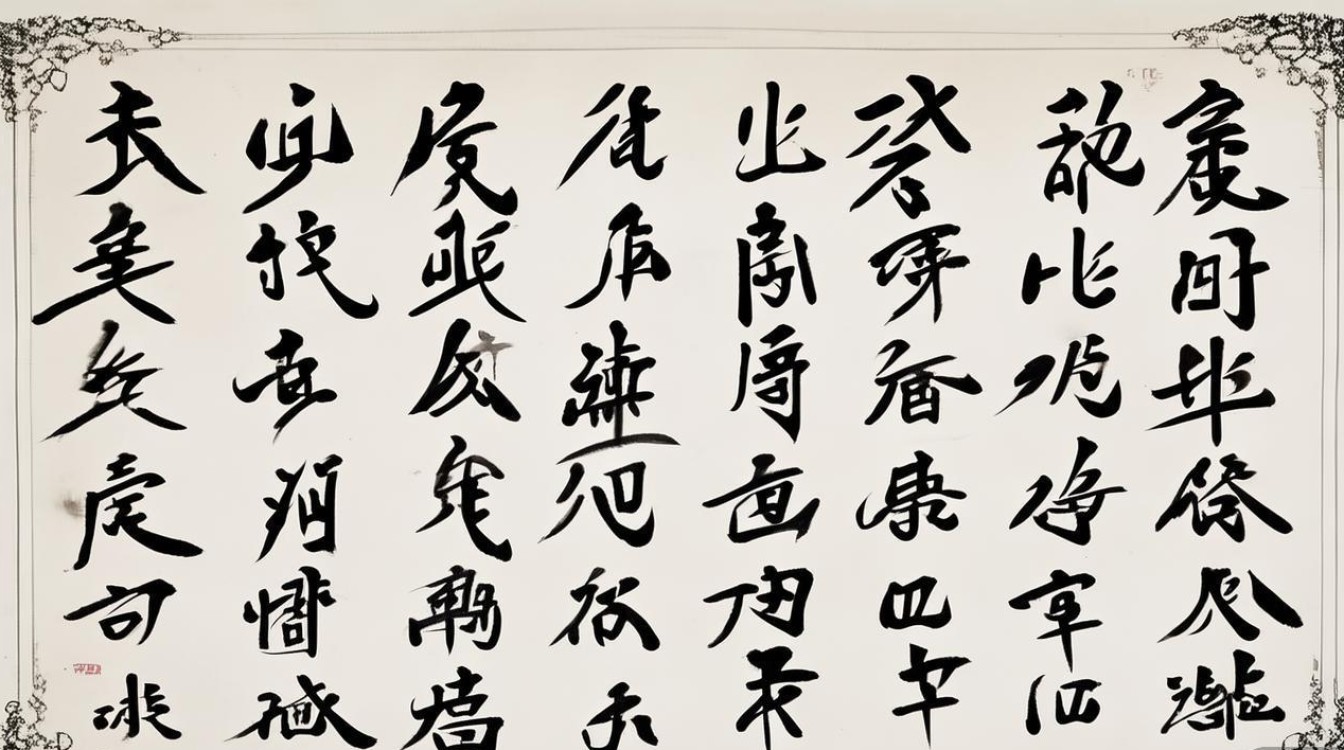

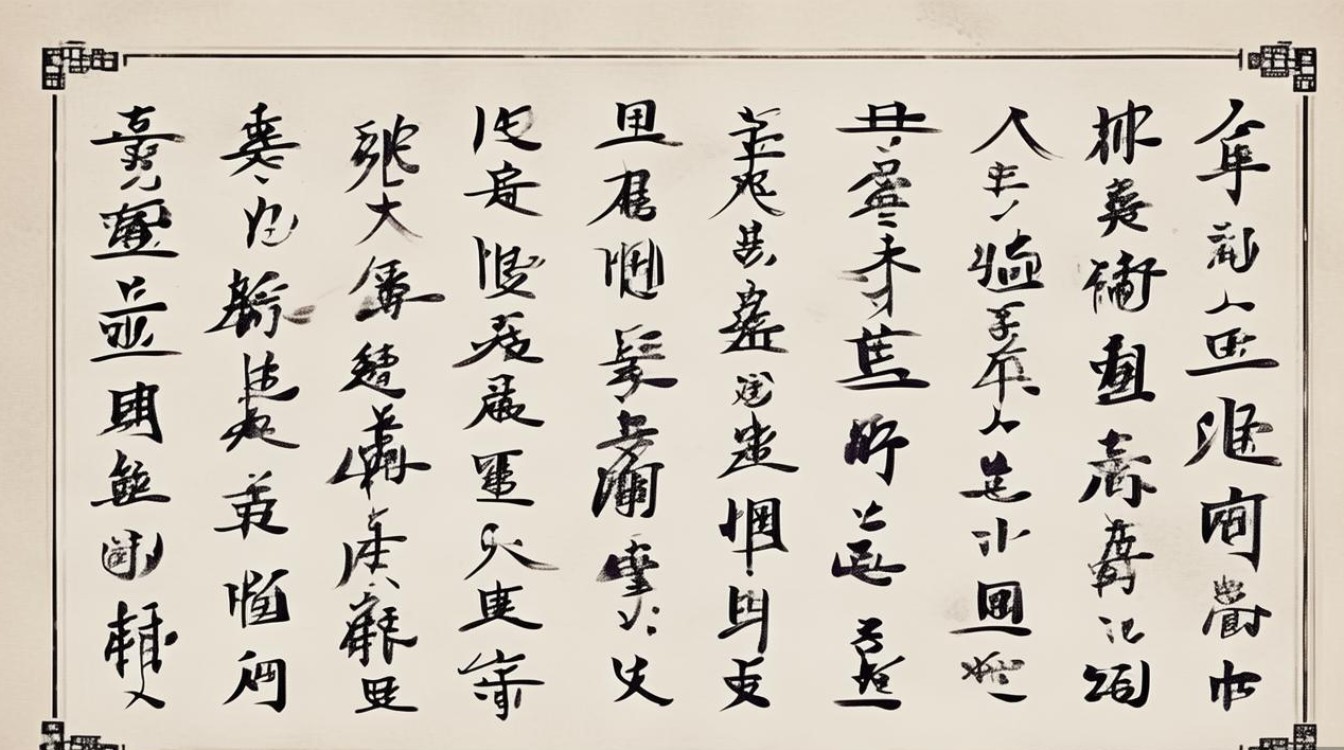

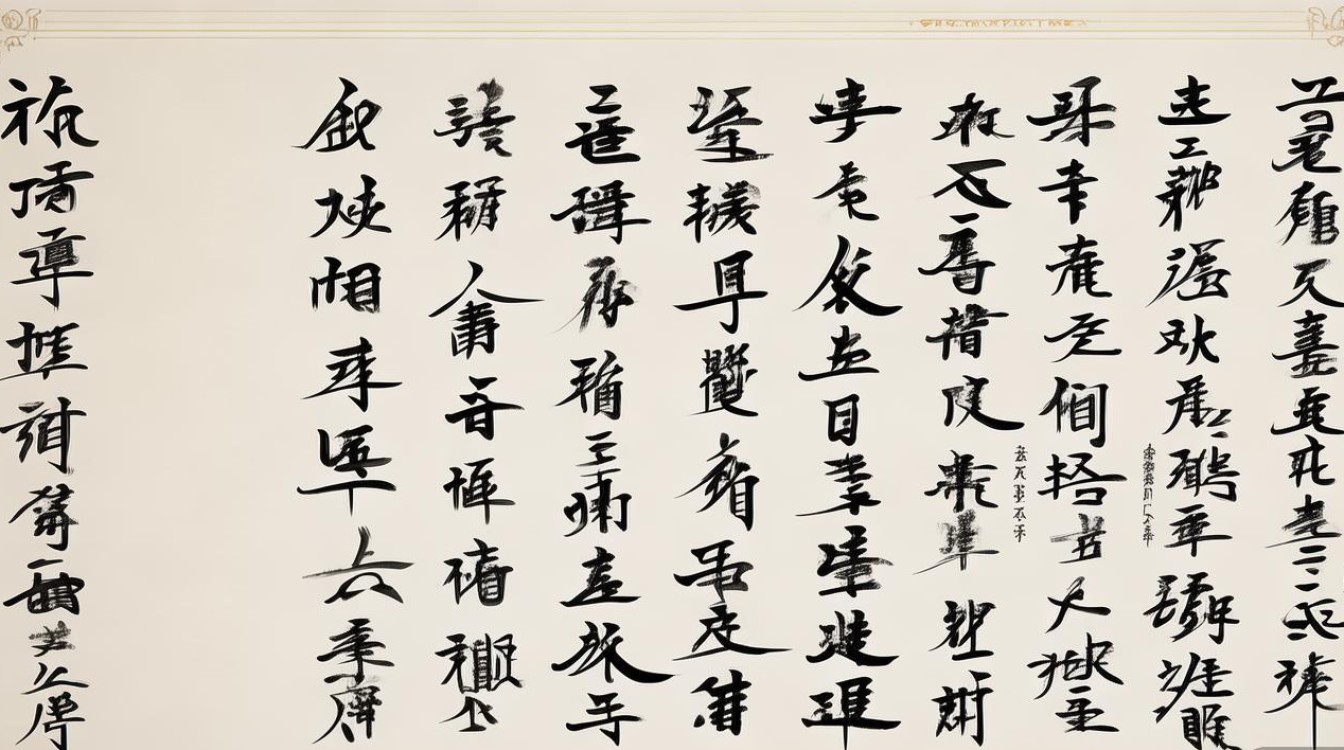

任平书法的艺术风格,首先体现在用笔的精妙与多变上,他讲究“屋漏痕”与“折钗股”的结合,中锋行笔为主,线条刚劲中见柔韧,如锥画沙、如印印泥,既有碑学的骨力,又有帖学的韵味,在提按转折处,他善于控制笔锋的微妙变化,时而轻如蝉翼,时而重若崩云,形成“润含春雨,干裂秋风”的对比效果,例如其行书作品中,横画多取平势而末端略扬,竖画常以悬针收笔,显得挺拔有力;捺画则一波三折,含蓄而富有弹性,展现出对传统笔法的深刻把握与创新运用,结体上,他打破常规,欹正相生,既有“大字促令小,小字展令大”的巧妙,又具“密者不使其犯,疏者不使其离”的平衡,他善于根据字形的自然结构进行变形,或夸张笔画,或收缩部首,使每个字都独具姿态却又和谐统一,如“醉”字左部收缩而右部舒展,“舞”字则上下错落,动态十足,体现出“既守法度,又出法度”的创作理念,章法布局上,任平注重虚实相生,计白当黑,行气贯通,字与字、行与行之间顾盼生姿,形成“疏可走马,密不透风”的节奏感,其作品常采用“行草相间”的形式,在整饬中求变化,在流动中见沉稳,如《苏轼词意册》中,文字排列如行云流水,墨色由浓到淡再到枯,形成丰富的层次感,仿佛能感受到书创作时的情感起伏。

在代表作品方面,《苏轼词意册》堪称任平书法艺术的集中体现,此册融合苏轼《念奴娇·赤壁怀古》与《定风波》的词意,用笔洒脱奔放,结体大小错落,如“大江东去”四字,笔画连绵而气势磅礴,“大”字撇捺开张,“江”字三点水灵动,“东”字横画舒展,“去”字竖钩遒劲,尽显苏轼词作的豪迈与作者的情感共鸣,而《兰亭序临创卷》则既保留王羲之原作的雅逸,又融入个人笔意,如“之”字变化多端,或收或放,或连或断,在继承中创新,体现“以古为师,以心为笔”的创作观,其楷书作品《心经四条屏》亦别具一格,取法欧阳询的险劲与褚遂良的秀逸,笔画清劲而结构严谨,于端庄中见灵动,展现出多方面的艺术修养。

任平的创作理念,核心在于“守正创新”,他认为“书法是文化的载体,更是心灵的写照”,传统不是束缚,而是根基,他深入研究古代法帖,尤其注重对墨迹本与刻帖的比较,从中汲取笔法精髓;他关注时代审美,将现代构成意识融入章法,使作品既有古典韵味,又具当代气息,他曾说:“临帖是‘入帖’,创作是‘出帖’,唯有‘入’得深,方能‘出’得新。”这种理念贯穿于他的创作实践,使其作品既尊重传统规律,又充满个人特色,成为连接古典书法与当代审美的桥梁,在艺术影响方面,任平的作品多次入选全国书法篆刻展、当代书法名家作品展等重要展览,并被中国美术馆、浙江美术馆等专业机构收藏,其艺术成就受到业界广泛认可,中国书法家协会副主席陈振濂评价:“任平的书法,以帖为骨,以韵为魂,在传统与现代之间架起了一座桥梁。”他还长期从事书法教育,在高校担任书法专业导师,培养了一批青年书法家,为浙江书法事业的传承与发展做出了积极贡献。

| 维度 | 特点描述 |

|---|---|

| 擅长书体 | 行草为主,兼及楷、隶 |

| 用笔特色 | 中锋为主,侧锋辅之,刚柔并济,如“屋漏痕”“折钗股” |

| 结体风格 | 欹正相生,大小错落,疏密有致 |

| 章法布局 | 虚实相生,计白当黑,行气贯通,节奏鲜明 |

| 师承渊源 | 深耕“二王”体系,融合王铎奇崛、米芾跌宕,旁涉碑学 |

| 代表作品 | 《苏轼词意册》《兰亭序临创卷》《心经四条屏》等 |

FAQs

-

问:任平书法的“时代性”主要体现在哪些方面?

答:任平书法的时代性主要体现在两个方面:一是审美视角的当代化,他将现代构成意识融入传统章法,通过虚实对比、节奏变化等手法,使作品更符合当代观众的视觉习惯;二是情感表达的真实性,他反对“为书而书”,主张书法应反映时代精神与个人情感,例如在抗疫主题书法创作中,他以雄浑的笔法书写“众志成城”,将家国情怀融入笔墨,赋予传统书法新的时代内涵。 -

问:初学者学习任平书法,应从哪些方面入手?

答:初学者学习任平书法,建议分三步走:夯实传统根基,从“二王”法帖入手,尤其是《兰亭序》《圣教序》,掌握基本笔法与结体规律;临摹任平的代表作品,如《兰亭序临创卷》,重点体会其用笔的提按变化与章法的虚实处理;尝试结合个人情感进行创作,在继承的基础上融入个人理解,避免机械模仿,还需加强文化修养,多读诗词、画论,提升对书法背后文化内涵的认知,才能真正领悟任平书法“以文化人、以书载道”的艺术追求。