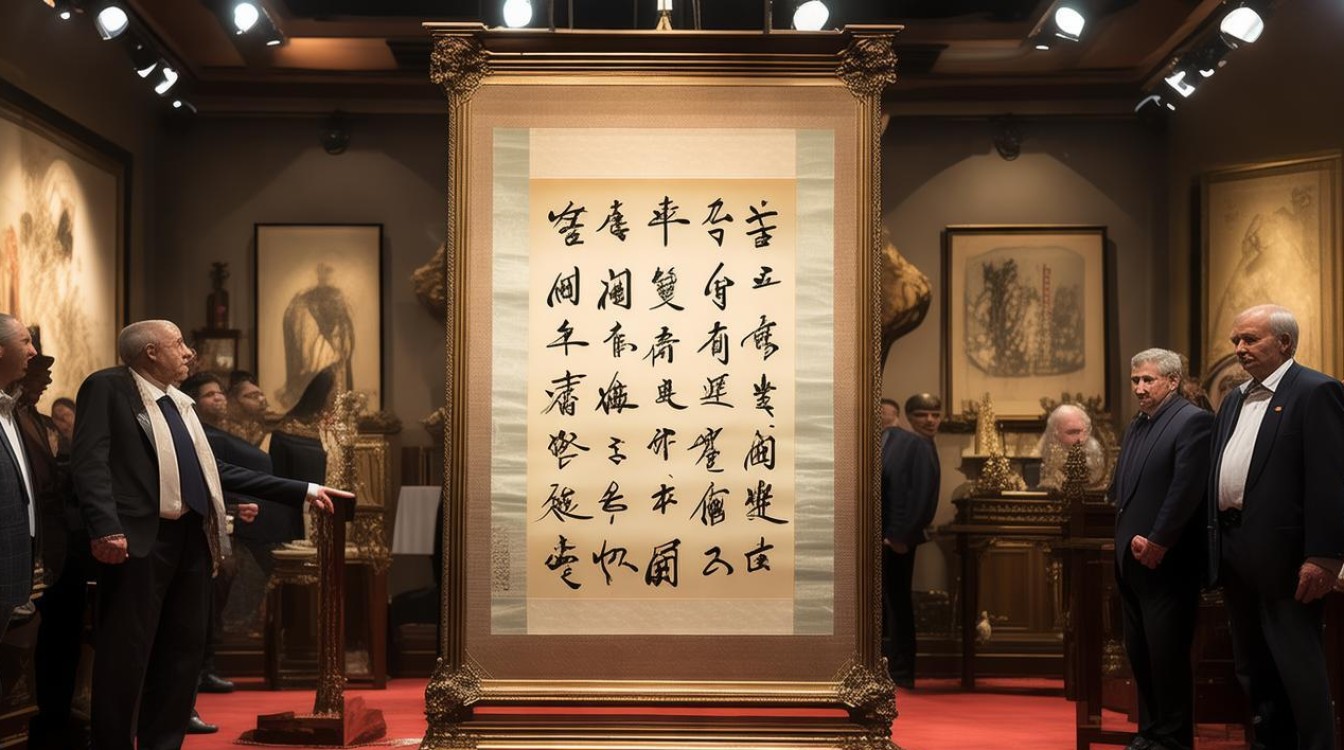

李立书法拍卖近年来在艺术品市场中备受关注,其作品以深厚的传统功底与鲜明的个人风格,逐渐成为收藏界的新焦点,作为当代中青年书法家的代表之一,李立早年师承碑学大家,后融合帖学笔意,形成了雄浑中见灵动、古朴而富有现代感的艺术面貌,他的书法涵盖篆、隶、楷、行、草五体,尤以行草书成就最为突出,作品既承袭了明清以来帖学的流美,又融入了汉隶的雄强与魏碑的朴拙,在笔墨线条间展现出对传统经典的深刻理解与当代转化的能力。

从拍卖市场表现来看,李立书法的价格走势呈现出稳步上升的趋势,自2015年其作品首次进入拍场以来,成交价从最初的每平尺万元左右,逐步攀升至2023年的每平尺15万-25万元区间,部分精品甚至突破30万元,这一增长不仅反映了市场对其艺术价值的认可,也契合了当代书法收藏“回归传统、注重学术”的整体趋势,据雅昌艺术市场监测中心(AMMA)数据,截至2023年底,李立书法作品上拍总量共计127件,成交89件,整体成交率约为70%,其中高价多集中于其行草书精品及大尺幅创作,以下为李立书法拍卖市场部分关键拍品记录(2018-2023年):

| 拍卖年份 | 拍品名称 | 字体 | 尺寸(cm) | 成交价(万元,含佣金) | 拍卖行 |

|---|---|---|---|---|---|

| 2018 | 《行书赤壁赋》 | 行草 | 136×68 | 25 | 中国嘉德 |

| 2020 | 《隶书四条屏》 | 隶书 | 180×48×4 | 80 | 北京保利 |

| 2021 | 《草书李白诗》 | 草书 | 97×180 | 00 | 西泠印社 |

| 2022 | 《楷书心经》 | 楷书 | 69×138 | 60 | 匡时国际 |

| 2023 | 《行书五言联》 | 行书 | 178×48×2 | 70 | 上海朵云轩 |

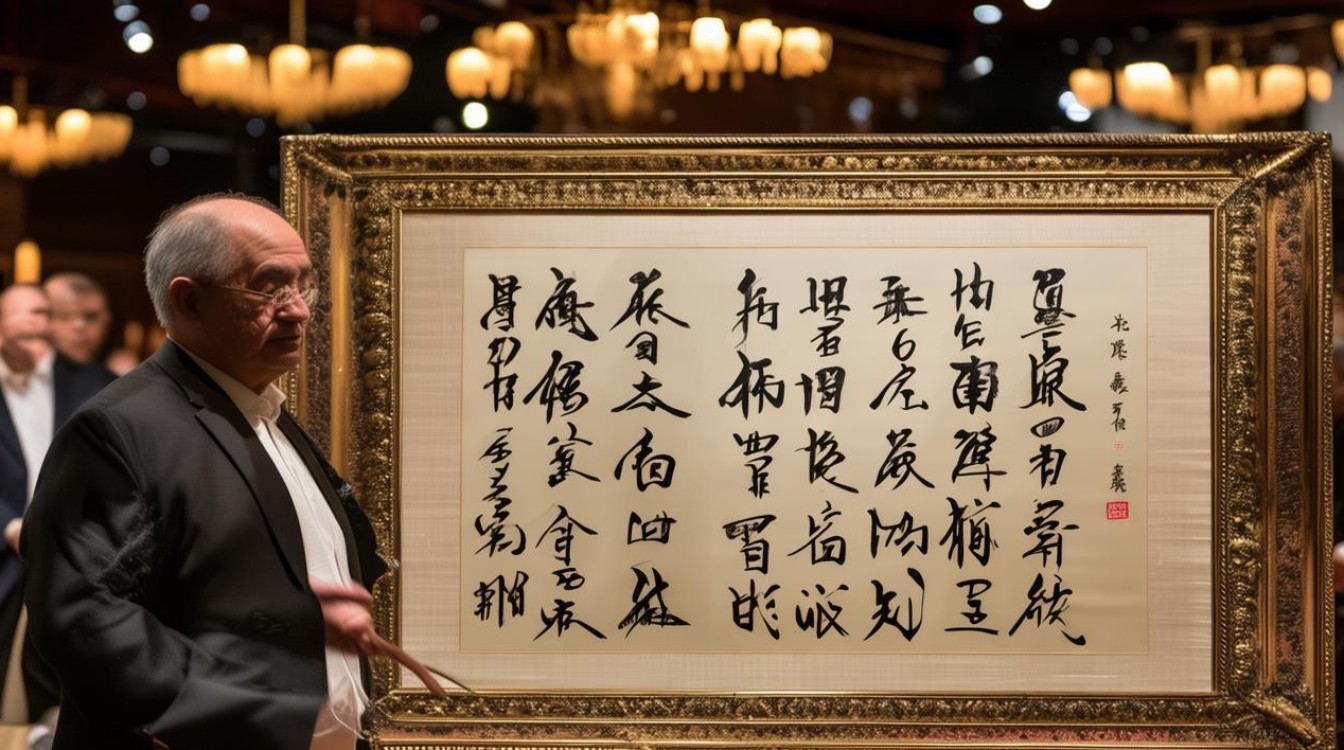

从拍品类型来看,李立的行草书最受市场追捧,因其情感表达更为直接,笔墨变化丰富,符合当代收藏者对“观赏性”与“书写性”的双重需求,而隶书与楷书作品虽成交价略低,但因其学术价值突出,受到博物馆、艺术机构及资深藏家的青睐,市场流通性相对稳定,值得注意的是,李立书法的“来源”与“著录”对价格影响显著:有明确出版记录、展览经历或重要藏家递藏的作品,成交价普遍较普通作品高出30%-50%,例如2020年北京保利上拍的《隶书四条屏》,曾收录于《当代中青年书法家丛书·李立卷》,最终以远于估价的128.8万元成交,创下其个人单件作品成交纪录。

影响李立书法拍卖市场的因素是多方面的,艺术价值的内在支撑是其价格稳步增长的核心,李立坚持“以古为师,以心为笔”,在笔法上追求“屋漏痕”与“锥画沙”的质感,在章法上注重虚实相生、气韵贯通,其作品多次入选全国书法展并获重要奖项,学术界的认可为市场提供了坚实的价值基础,市场需求的结构性变化推动了其价格上涨,随着国内艺术品市场的成熟,收藏群体逐渐从“投资投机”转向“收藏与研究”,兼具传统功底与个人面貌的中青年书法家成为新热点,李立作为其中的佼佼者,自然受到市场关注,拍卖行的策略性推广也起到了关键作用,中国嘉德、北京保利等头部拍卖行通过专题展览、出版画册、媒体宣传等方式,不断提升其作品的公众认知度与学术影响力。

对于收藏者而言,李立书法的价值不仅在于市场价格的增长,更在于其文化传承的意义,他的作品既是对传统书法的致敬,也是当代书法创新探索的缩影,具有重要的艺术史研究价值,随着其创作理念的进一步成熟与市场认知度的持续提升,李立书法有望在保持学术性的同时,进一步拓展收藏群体,成为当代书法拍卖市场的重要标杆之一。

相关问答FAQs

Q1:李立书法作品的真伪如何辨别?

A:辨别李立书法作品的真伪需从“笔墨风格”“纸张材料”“题款钤印”及“来源著录”等多方面综合判断,笔墨风格上,李立行草书的线条以“涩”为贵,转折处含而不露,提按分明,且结字上疏下密,形成独特的“体势感”,仿品常因笔力不足或章法混乱露出破绽,其常用纸张为特制手工宣纸,色泽偏暖,纹理自然,仿品多采用机制宣纸,墨色易浮于表面,题款方面,李立落款“李立”二字行书笔法连贯,“立”字末笔常带飞白,钤印多为姓名章(朱文“李立”、白文“立之”)及闲章(如“师心”“守拙”),印文清晰,边款自然,有出版记录、展览证书或权威机构出具的鉴定证书的作品可信度更高,建议通过正规拍卖行或专业机构购藏。

Q2:收藏李立书法需要注意哪些风险?

A:收藏李立书法需关注市场波动、赝品风险及品相问题三方面风险,市场波动方面,尽管其作品价格呈上升趋势,但艺术品市场整体受经济环境影响较大,短期可能出现价格回调,建议长期持有,避免投机,赝品风险不容忽视,当前市场上存在部分高仿作品,尤其是一些中小拍卖会上“低价拍品”需谨慎,尽量选择来源清晰、有权威著录的作品,品相问题直接影响价值,如作品出现污渍、折痕、褪色或装裇破损,价格可能大幅下降,购藏时需仔细检查品相,优先选择保存完好的“原装裱”作品,建议新手藏家多参加展览、阅读相关学术资料,或咨询专业鉴定人士,降低收藏风险。