萧福昌,当代中国书法艺术领域深具影响力的书法家与教育家,现为中国书法家协会理事、国家一级美术师,其书法作品以“熔铸碑帖、自出新意”的艺术主张,在传承中彰显个性,于法度中透显性情,成为连接传统书法与当代审美的重要纽带,他出生于书香门第,自幼浸润于笔墨之间,早年师从书法大家启功、欧阳中石等先生,系统研习书法史论与技法,四十余载笔耕不辍,楷、行、草、隶、篆五体皆能,尤以行书、楷书成就最为卓著,作品多次入选全国书法展、国际文化交流展,并被故宫博物院、中国美术馆、国家博物馆等顶级机构收藏,同时长期投身书法教育,培养大批青年才俊,被誉为“当代书坛承古开新的践行者”。

萧福昌的书法之路,始于家学,成于师承,精于悟道,幼时受祖父启蒙,临写《颜勤礼碑》《玄秘塔碑》等唐楷法帖,打下坚实的楷书基础;青年时代考入中央美术学院书法专业,在启功先生“结构第一,用笔第二”的理念指引下,他对楷书结体进行深度剖析,又随欧阳中石先生研习行书,深悟“书为心画”之真谛,中年以后,他转益多师,上溯秦汉篆隶,遍览《曹全碑》的秀逸、《张迁碑》的雄浑,下追宋元行草,精研米芾的“刷字”率意、苏轼的“丰腴”韵致,形成“以碑为骨、以帖为韵”的创作取向,他常言:“书法不是简单的笔墨复制,而是对古人精神的体悟与当代情怀的抒发。”这种理念使其作品既有传统的筋骨,又有时代的气息。

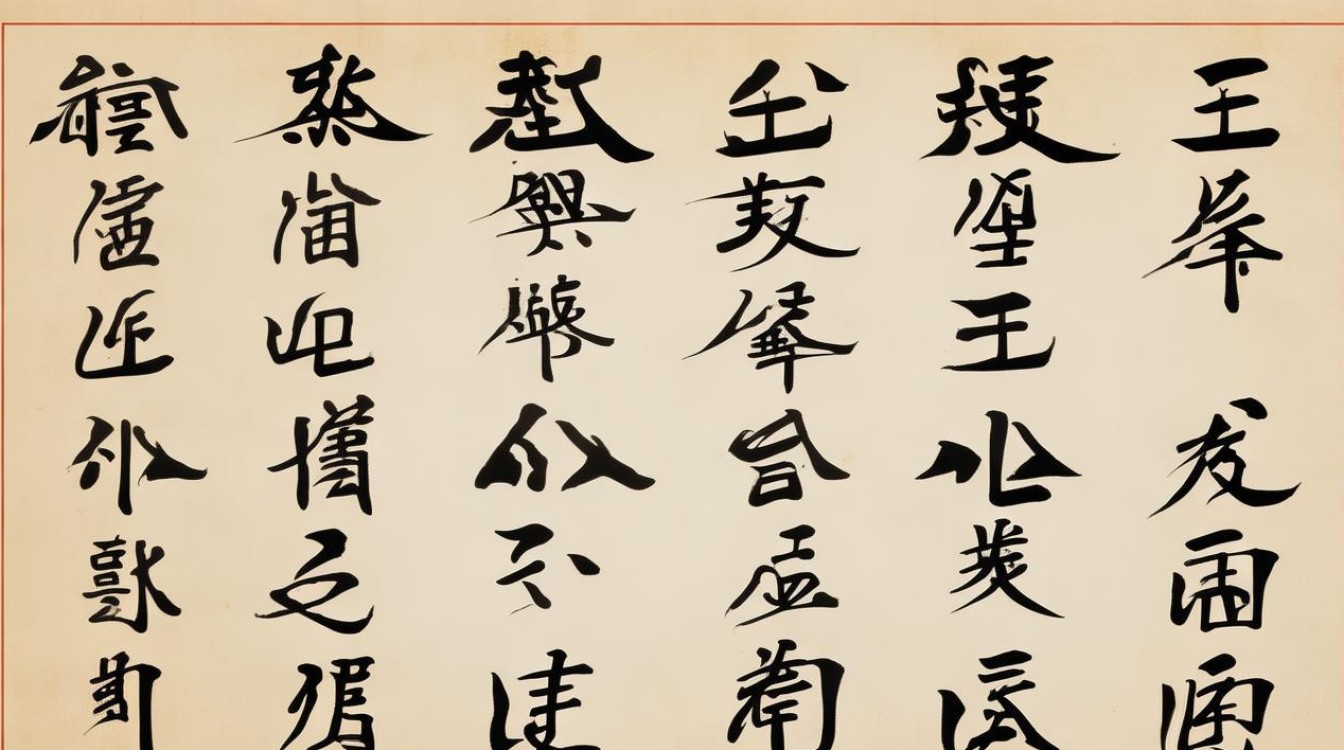

萧福昌的书法艺术,以“雄浑、灵动、典雅、自然”为总体风貌,展现出深厚的传统功底与鲜明的个人特色,其楷书取法欧、颜,融汇北碑笔意,结体端庄而不失灵动,笔画方劲中见圆转,如《楷书千字文》系列,点画如坠石切玉,结构似茂林修竹,既有唐楷的法度严谨,又具魏碑的雄浑大气;行书则二王为宗,兼取米芾“刷字”之率意与苏轼“丰腴”之韵致,用笔提按分明,使转自如,结体欹正相生,章法疏密有致,如行书作品《赤壁赋》,笔势连绵如行云流水,气韵贯通似江河奔涌,既见晋人的风流潇洒,又含宋人的意趣横生;草书则怀素为法,融合张旭的狂放与黄庭坚的开张,用笔疾涩相生,结体大小错落,章法跌宕起伏,如《草书唐诗卷》,笔走龙蛇,一气呵成,将情感的起伏节奏融入笔墨的浓淡枯湿之中,展现出“动若脱兔,静若处子”的艺术张力。

在技法层面,萧福昌对笔法、结体、章法的把握炉火纯青,其特点可概括为下表:

| 书体 | 笔法特点 | 结体特点 | 章法特点 | 气韵表现 |

|---|---|---|---|---|

| 楷书 | 方圆兼备,以方为主,笔画如刀斫斧劈,刚劲有力 | 端庄平稳,重心稳固,间架结构严谨,疏密得当 | 字字独立,气息相连,行列整齐而不呆板 | 浑厚典雅,静穆中见灵动,具庙堂之气 |

| 行书 | 中锋为主,侧锋为辅,提按转折自如,线条富于弹性 | 欹正相生,疏密有致,字形大小随势而变 | 行气贯通,虚实相生,布局疏朗而不松散 | 流畅自然,意态潇洒,兼具晋韵与宋意 |

| 草书 | 疾涩相生,连断结合,线条粗细变化丰富,墨色浓淡互用 | 大小错落,奇正相生,字形夸张变形,极具张力 | 跌宕起伏,疏密对比强烈,字字呼应,顾盼生姿 | 奔放激越,情感外露,具狂草的张力与韵律 |

萧福昌的代表作品涵盖创作与学术两方面,创作方面,楷书《道德经长卷》(被中国美术馆收藏)、行书《赤壁赋四条屏》(入选第十一届全国书法展)、草书《唐诗合集》(获第二届中国书法兰亭奖提名奖)等,均以精湛的技艺与深刻的文化内涵广受好评;学术方面,他著有《碑帖融合的当代实践》《楷书结体三十六法解》等专著,发表论文二十余篇,系统阐释了传统书法的当代转化路径,提出“笔墨当随时代,经典永不过时”的创作理念,强调书法创作需在继承传统的基础上融入当代审美与个人情感,在书法教育领域,他长期担任中央美术学院、中国美术学院客座教授,独创“临帖-创作-理论”三位一体教学法,注重培养学生的笔墨功底与文化修养,其学生中有多人成为中国书法家协会会员,并在全国书法展中获奖,为书法艺术的传承与发展注入新生力量。

萧福昌的书法艺术,不仅是对传统笔墨的继承,更是对书法精神的当代诠释,他将书法视为“文化人格的载体”,作品中始终贯穿着“文以载道”的人文关怀,无论是书写经典诗文,还是创作自作诗词,皆以笔墨传递文化自信与时代精神,其作品既有“屋漏痕”般的苍茫古意,又有“折钗股”般的劲健风骨,更融入现代人对生活的感悟与对美的追求,形成了独特的“萧氏书风”,为当代书法艺术的发展提供了宝贵的经验与启示。

相关问答FAQs

Q1:萧福昌书法的“碑帖融合”具体体现在哪些方面?

A:萧福昌的“碑帖融合”是其在书法艺术上的核心追求,主要体现在三个层面:一是笔法融合,他以碑的“方劲、雄浑”为骨,如魏碑的切笔起收、斩钉截铁,融入帖的“圆转、流畅”之韵,如二王行书的使转牵丝、提按自如,形成“刚柔相济”的线条质感;二是结体融合,取碑的“茂密、开张”之势,如《张迁碑》的方整厚重,兼帖的“疏朗、秀逸”之姿,如《兰亭序》的欹侧灵动,打破碑的板正与帖的纤巧,形成“奇正相生”的独特面貌;三是审美融合,追求“碑的雄浑气象”与“帖的文人意趣”的统一,既注重作品的精神内涵与文化底蕴,又不失笔墨的形式美感与时代气息,使传统书法在当代焕发新的生命力,这种融合并非简单的技法叠加,而是对碑帖精神内核的深度理解与创造性转化,使其作品既有传统的筋骨,又有当代的活力。

Q2:初学者如何学习萧福昌书法的风格特点?

A:初学者学习萧福昌书法,建议遵循“循序渐进、碑帖结合、注重神韵”的原则,分三步走:第一步,打牢传统根基,先从楷书入手,临摹《颜勤礼碑》(练骨力)、《九成宫醴泉铭》(练法度)等唐楷,掌握笔画的基本形态与结体的平稳重心,再过渡到《张迁碑》《始平公造像记》等魏碑,体会方劲笔意与雄浑气魄,此阶段需“宁拙勿巧,宁涩勿滑”,夯实基础;第二步,研习行书经典,重点临摹《兰亭序》(练行气)、《祭侄文稿》(练情感)、《黄州寒食帖》(练意趣)等二王、颜真卿、苏轼的行书,提按转折中体会线条的弹性,使转牵丝中感受行气的贯通,同时结合萧福昌的行书范本,分析其“欹正相生”的结体与“疏密有致”的章法;第三步,尝试融合碑帖元素,在掌握传统笔法后,将碑的方劲笔意融入行书创作,注意结体的夸张变形与章法的虚实对比,同时多读萧福昌的作品,领悟其“以书载道”的文化内涵,避免单纯追求形似,而要追求“形神兼备”,学习过程中需戒骄戒躁,每日坚持临帖,定期进行创作反思,在继承中创新,逐步形成个人风格。