苏东坡作为宋代文学与艺术的巅峰代表,其书法与诗词的交融堪称中国艺术史上的典范。《念奴娇·赤壁怀古》作为豪放派词作的开山之作,不仅以“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”的雄浑气魄震撼人心,更通过苏东坡的笔墨化为视觉与精神的双重盛宴,他的书法以“苏体”闻名,丰腴跌宕、天真烂漫,恰如《念奴娇》中奔腾的江水与旷达的人生境界,二者相互成就,成为中国艺术史上“文心墨韵”的标杆。

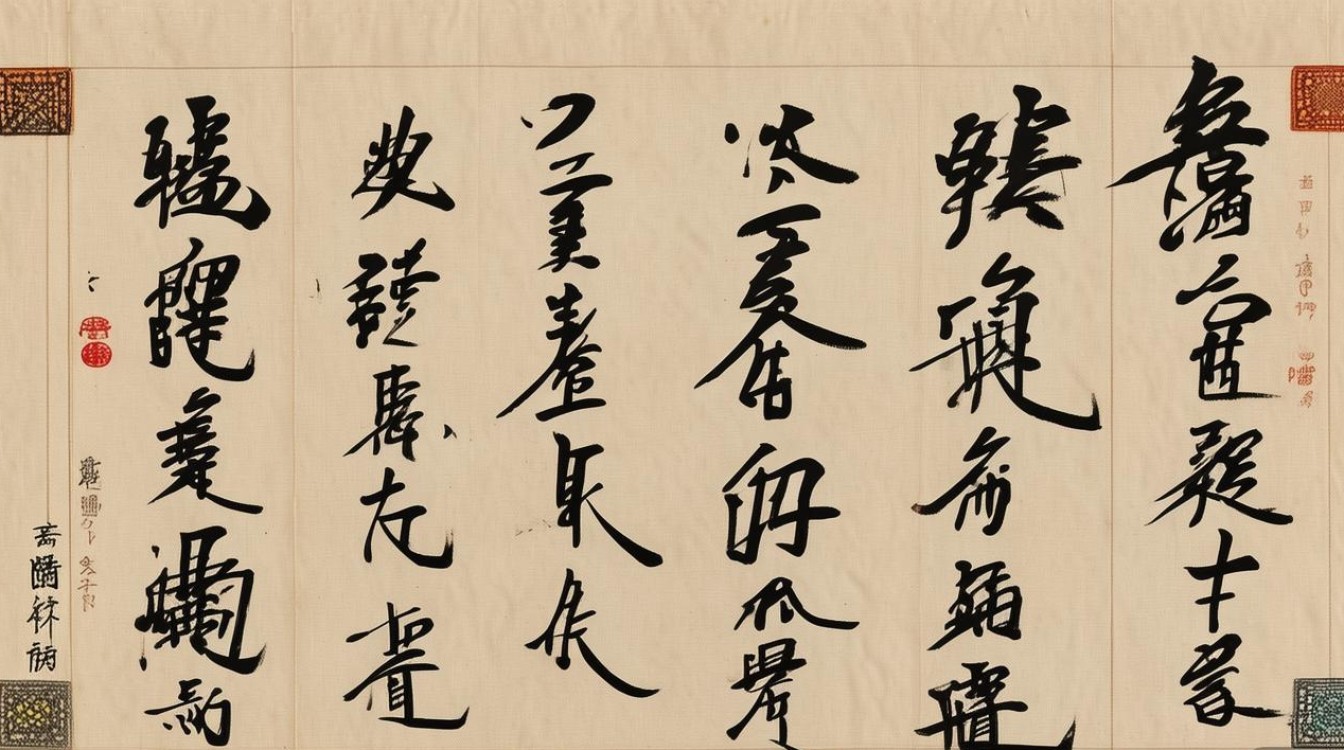

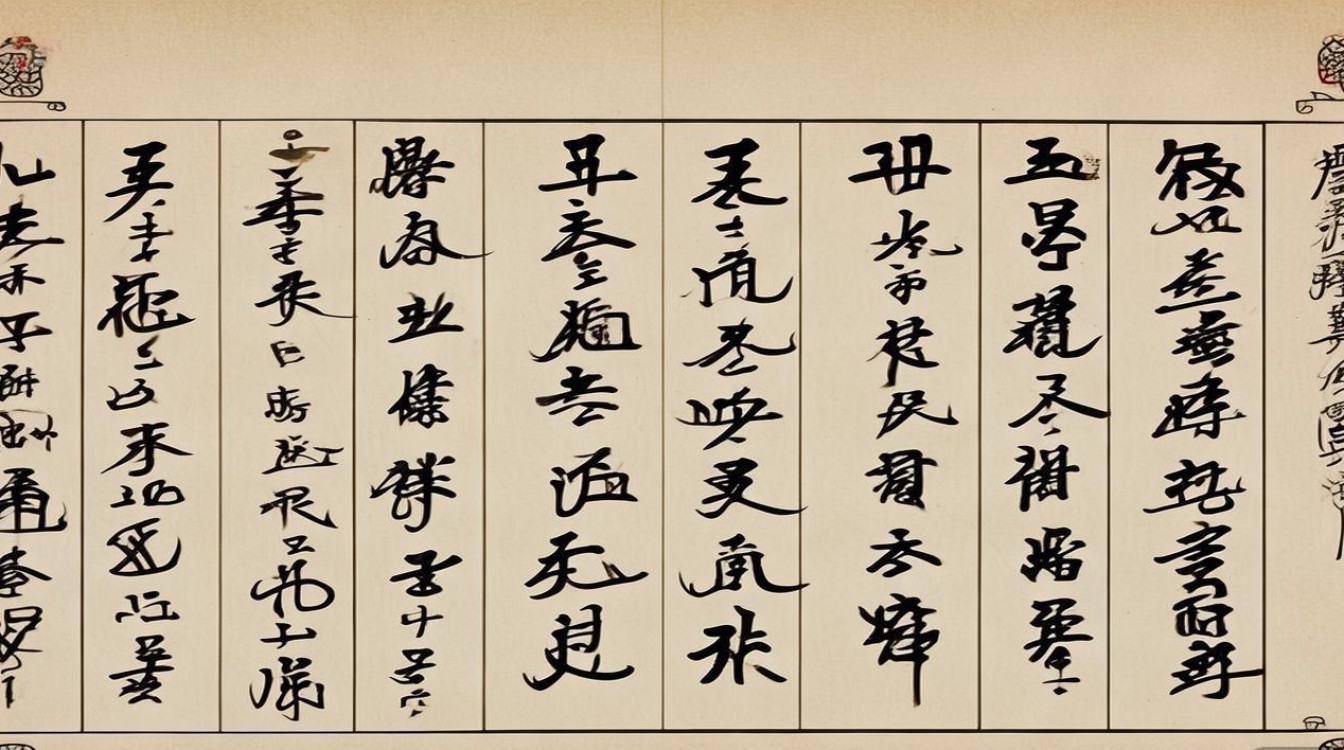

苏东坡的书法艺术根植于他对传统笔法的革新与个人性情的张扬,他早年遍临晋唐名家,尤得王羲之《兰亭序》的飘逸与颜真卿《祭侄文稿》的雄浑,却又不拘泥于前人法度,提出“我书意造本无法,点画信手烦推求”的创作理念,这种“意造”的精神在《念奴娇·赤壁怀古》的书法作品中体现得淋漓尽致:笔势开张如大江奔流,字形大小错落,仿佛词中“乱石穿空,惊涛拍岸”的动态场景;墨色浓淡相间,枯笔飞白处似浪花飞溅,润笔丰腴处如江水浩荡,形成“墨韵如词境”的通感体验,其结字欹侧取势,既打破唐楷的严谨法度,又暗合词作“人生如梦,一尊还酹江月”的旷达与自由,展现出“书为心画”的深层内涵。

从书法与词境的互动来看,《念奴娇·赤壁怀古》的书法创作不仅是文字的书写,更是情感的物化,苏东坡被贬黄州时写下此词,既有对历史英雄的追慕,也有对人生际遇的感慨,这种复杂的情感通过书法的节奏与韵律传递出来,开篇“大江东去”四字,笔势连绵如波涛滚滚,中段“遥想公瑾当年”则放缓节奏,笔画圆润温润,仿佛追忆往昔的从容;人生如梦”四字笔意渐收,墨色淡雅,留下余韵悠长的怅惘,这种“书随词变、情由墨显”的创作方式,使书法成为词作的视觉延伸,让读者在笔墨中感受到“词中有画,画中有情”的立体审美。

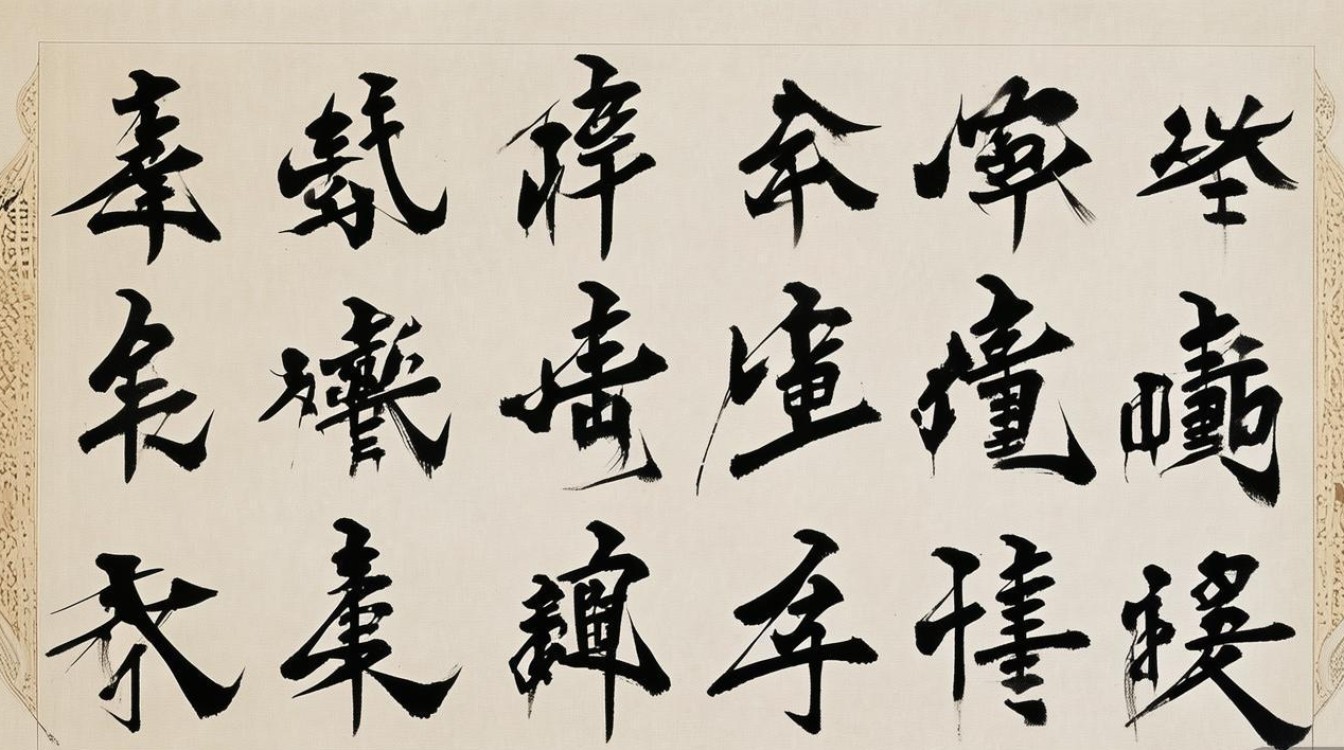

以下通过表格具体分析《念奴娇·赤壁怀古》书法中典型字例的艺术表现:

| 字例 | 笔画特点 | 意境呼应 |

|---|---|---|

| 大 | 横画舒展,捺画厚重如砥,整体字形开阔 | 象征大江的浩渺无垠,奠定雄浑基调 |

| 江 | 三点水以侧锋连写,如浪花飞溅,右部“工”笔画紧凑 | 体现“浪淘尽”的动态感与江水的奔腾之势 |

| 东 | 横画向右上倾斜,撇画舒展如风,字形略欹 | 暗合“东去”的方向感与不可阻挡的力量 |

| 去 | 上部紧凑,下部“厶”笔画飘逸,整体呈下行趋势 | 强化“东去”的流动感,仿佛江水远去 |

| 豪 | 上部“亠”点画如星,下部“豕”笔画遒劲,字形饱满 | 呼应“千古风流人物”的豪迈气概 |

苏东坡的《念奴娇·赤壁怀古》书法不仅是个性表达的艺术载体,更是宋代文人精神的集中体现,他将书法从“法度”的束缚中解放出来,赋予其更多情感与哲思的维度,使“文心”与“墨韵”真正融为一体,后世书法家多以此作范本,或取其气势,或摹其笔意,却难以复制其“天真烂漫”的神韵——这恰是苏东坡书法的精髓所在:笔墨背后是人格的光辉,是历经沧桑后的旷达与超脱。

相关问答FAQs

Q1:苏东坡《念奴娇·赤壁怀古》的书法真迹是否存世?

A:目前公认的苏东坡《念奴娇·赤壁怀古》书法真迹尚未发现,现存多为后世摹本、刻本或集字作品,如《三希堂法帖》中的刻本,或明清书法家临写的版本,苏东坡传世真迹以《黄州寒食帖》最为著名,其书法风格与《念奴娇》词境一脉相承,可作为研究其笔墨特征的重要参考。

Q2:苏东坡的“苏体”书法在书写《念奴娇》时有哪些独特笔法?

A:苏东坡书写《念奴娇》时,主要运用三种独特笔法:一是“屋漏痕”笔法,笔画如屋檐滴水般自然圆转,体现江水的流动感;二是“折钗股”笔法,转折处如钗股般劲健有力,呼应“乱石穿空”的险峻;三是“墨猪”与“瘦金”的对比,部分笔画丰腴如“墨猪”(如“江”“浪”字),部分则瘦劲如“瘦金”(如“梦”“月”字),形成刚柔并济的艺术效果,完美诠释词作的豪放与旷达。