杨近白书法艺术植根于深厚的传统土壤,在当代书坛形成了兼具古典意蕴与时代气息的独特风貌,作为当代活跃的书法家,他以其对传统的深刻理解与创造性转化,在楷、行、草诸体上均有建树,尤以行草书见长,作品多次入选全国书法大展并被多家专业机构收藏,其艺术实践为当代书法传承与发展提供了重要参照。

杨近白的书法之路始于对传统经典的系统临摹,早年他遍临秦汉碑刻、魏晋残纸,尤得力于《兰亭序》《祭侄文稿》等帖学经典,后深入研习米芾、王铎的行草笔法,兼取汉隶的雄浑与北碑的险峻,在师承上,他受业于当代书法大家,既注重技法的精准传授,更强调“书为心画”的创作理念,主张“以古人为师,以造化为师”,在临帖中体悟古人的精神世界,在生活中汲取创作灵感,其学书历程可分为三个阶段:早期以“尚法”为主,追求笔法的严谨与结构的端庄;中期转向“尚意”,注重情感表达与气韵贯通;近期进入“化古”阶段,融汇碑帖之长,形成“雄强中见雅逸,奇崛中含流丽”的个人风格。

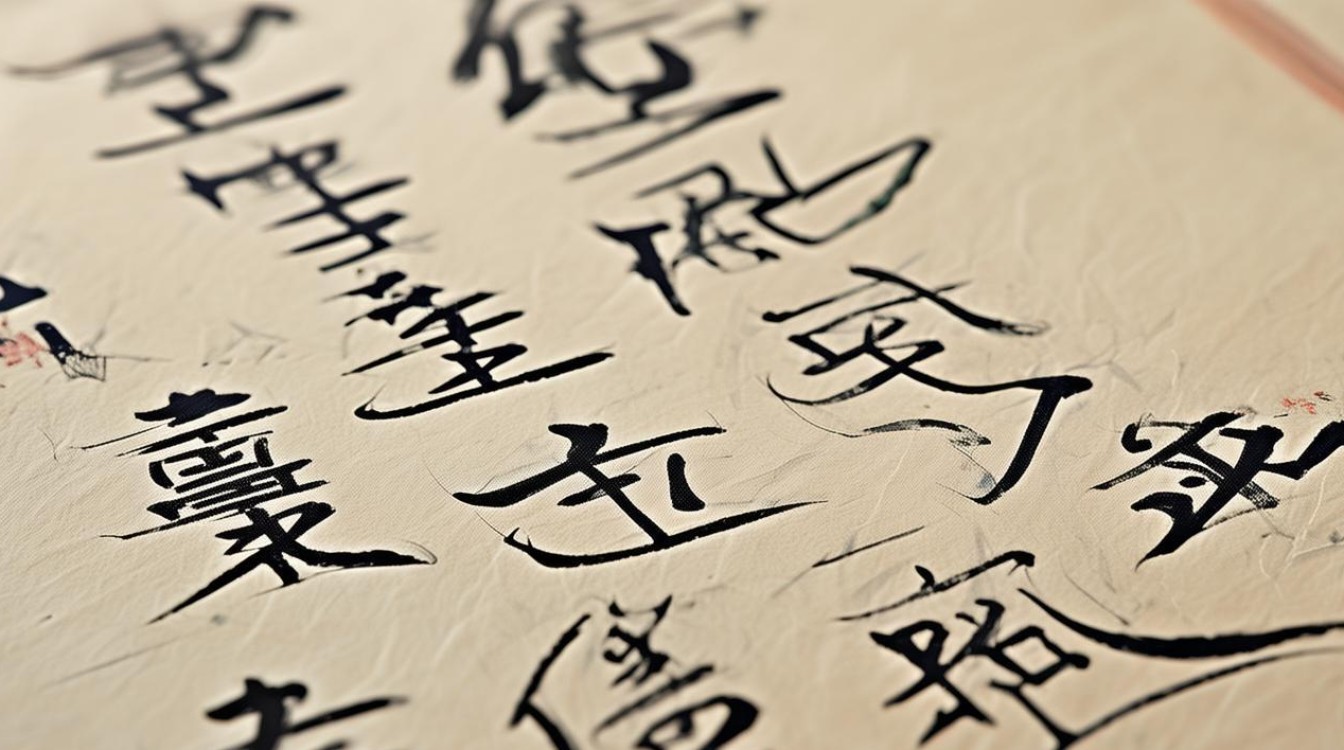

在书法艺术特色上,杨近白的作品呈现出多维度的审美追求,笔法上,他中锋、侧锋并用,提按转折处尽显变化,线条刚柔相济,既含篆书的圆劲,又具隶书的朴厚,行草书中更以“屋漏痕”“折钗股”的笔意增强线条的张力与弹性;结构上,他打破传统书体的固有框架,楷书于平正中见险绝,行草书欹正相生、疏密有致,常以“左低右高”“上紧下松”的动态平衡营造视觉张力;墨法上,他擅用浓淡枯湿的变化,作品中浓墨如“高山坠石”,淡墨似“轻烟笼月”,枯笔则显“万岁枯藤”之苍劲,形成丰富的墨色层次;意境上,他的作品既有晋人的超逸、唐法的森严,又融入文人的书卷气,达致“书情画意”的统一,为更直观呈现其艺术特色,可参考下表:

| 维度 | 具体表现 | 艺术效果 |

|---|---|---|

| 笔法 | 中锋为主,侧锋为辅,提按转折处藏露结合,线条刚柔并济 | 线条富有弹性与张力,兼具篆隶的朴厚与行草的流动 |

| 结构 | 楷书“平中寓险”,行草“欹正相生”,疏密对比强烈,打破对称平衡 | 动态中求稳定,奇崛中含和谐,增强视觉冲击力与形式美感 |

| 墨法 | 浓淡枯湿交替,墨色层次丰富,枯笔飞白自然天成 | 营造“燥润相杂”的节奏感,增强作品的空间感与意境深度 |

| 意境 | 融晋韵、唐法、宋意于一体,兼具文人的书卷气与时代的精神气象 | 达致“刚健含婀娜,清新出自然”的艺术境界,展现传统与创新的辩证统一 |

杨近白的代表作品涵盖临作与自创内容,其临摹的《兰亭序》不仅形似,更注重传达王羲之“不激不厉,而风规自远”的精神,笔意连贯,气韵生动;临《祭侄文稿》则抓住颜真卿悲愤交加的情感基调,线条顿挫有力,墨色浓烈处如泣如诉,自作诗词书法如《行书七绝》《草书赤壁怀古》等,将个人情感与传统形式完美结合,行书七绝》以简洁的线条、疏朗的布局营造出“空山新雨后”的清新意境,《草书赤壁怀古》则用奔放的笔触、跌宕的节奏展现大江东去的豪迈气概,这些作品既体现了其对传统经典的深刻理解,也彰显了其个性化的艺术表达。

在当代书法领域,杨近白的艺术实践具有重要意义,他坚守“传承不泥古,创新不离宗”的创作理念,为当代书法如何处理传统与现代的关系提供了范例,其书法教育亦影响深远,通过授课、著述等方式,培养了大批青年书法家,强调“技道并进”,主张书法创作需兼具技法训练与文化修养,他的作品被中国美术馆、中国国家博物馆等专业机构收藏,成为当代书法艺术的经典个案,同时也推动了书法艺术在公共领域的传播与普及。

相关问答FAQs

Q1:杨近白书法的师承主要有哪些传统脉络?

A1:杨近白的书法师承以帖学为根基,广泛吸收历代经典养分,早年受业于当代书法大家,系统学习二王(王羲之、王献之)的帖学体系,尤精《兰亭序》《十七帖》;后深入研习唐代颜真卿《祭侄文稿》的雄浑气度与宋代米芾《蜀素帖》的跌宕笔意;同时兼取汉隶《曹全碑》的秀逸与北魏《张猛龙碑》的险峻,形成“碑帖融合”的学书路径,其师承脉络清晰,既重视传统的纵向传承,也强调不同书体的横向融合,最终在“古法”基础上实现个人风格的突破。

Q2:如何理解杨近白书法中“传统”与“创新”的关系?

A2:杨近白书法中的“传统”与“创新”是辩证统一的关系,他理解的“传统”并非简单的技法模仿,而是对经典书法精神内核的把握,如“中用和”“气韵生动”等美学原则;而“创新”则是在传统框架内的个性化拓展,具体表现为:在笔法上融合篆隶笔意增强线条表现力,在结构上打破对称平衡营造动态形式,在墨法上运用浓淡枯湿丰富层次,其作品既保留传统书法的“笔墨基因”,又融入当代人的审美意识与情感体验,实现了“守正创新”的艺术追求,为当代书法如何在传统中寻求突破提供了可行路径。