陈德祥,1965年生于江苏苏州,自幼浸润于吴门文化沃土,六岁临池学书,师从著名书法家费新我、言恭达,现为中国书法家协会会员、江苏省书协理事,作品数十次入选全国书法展并获“兰亭奖”“全国展”等重要奖项,被中国国家博物馆、中国美术馆等机构收藏,被誉为“江南书坛承古开新的中坚力量”,其书法以“植根传统、守正创新”为核,五体皆能,尤以行草、楷书见长,笔墨间既有晋唐风骨,又含时代气息,形成“清雅中见雄浑,灵动中寓拙厚”的独特风貌。

书法艺术:五体融通,笔耕不辍

陈德祥的书法之路,始于唐楷,精研欧、褚、颜,深得《九成宫》《雁塔圣教序》笔法精髓,其楷书结字严谨端庄,笔画刚劲含蓄,如“锥画沙”“屋漏痕”,于方正规整中见灵动,被评“楷法精严,可为师范”,中年转攻行草,遍临王羲之《兰亭序》《十七帖》、怀素《自叙帖》、王铎《草书诗卷》,兼取米芾“刷字”之率性与徐渭“泼墨”之酣畅,形成“连绵不绝、跌宕起伏”的行草风格,用笔上,“提按转折如行云流水,牵丝引带似春蚕吐丝”,墨色浓淡枯湿相生,章法疏密开合有致,既守传统法度,又融个人情感,书写自作诗词时,更以“书为心画”之境,传递江南文人的温润与坚韧。

除楷、行草外,其隶书取法《曹全碑》《张迁碑》,笔画蚕头燕尾,古朴典雅;篆书研习《石鼓文》《散氏盘》,线条圆劲浑厚,金石气盎然,五体互鉴,使其笔法、字法、章法融通无碍,如行草中偶见楷意,增其庄重;楷书中时露隶趣,添其灵动。

艺术理念:师古不泥,以书载道

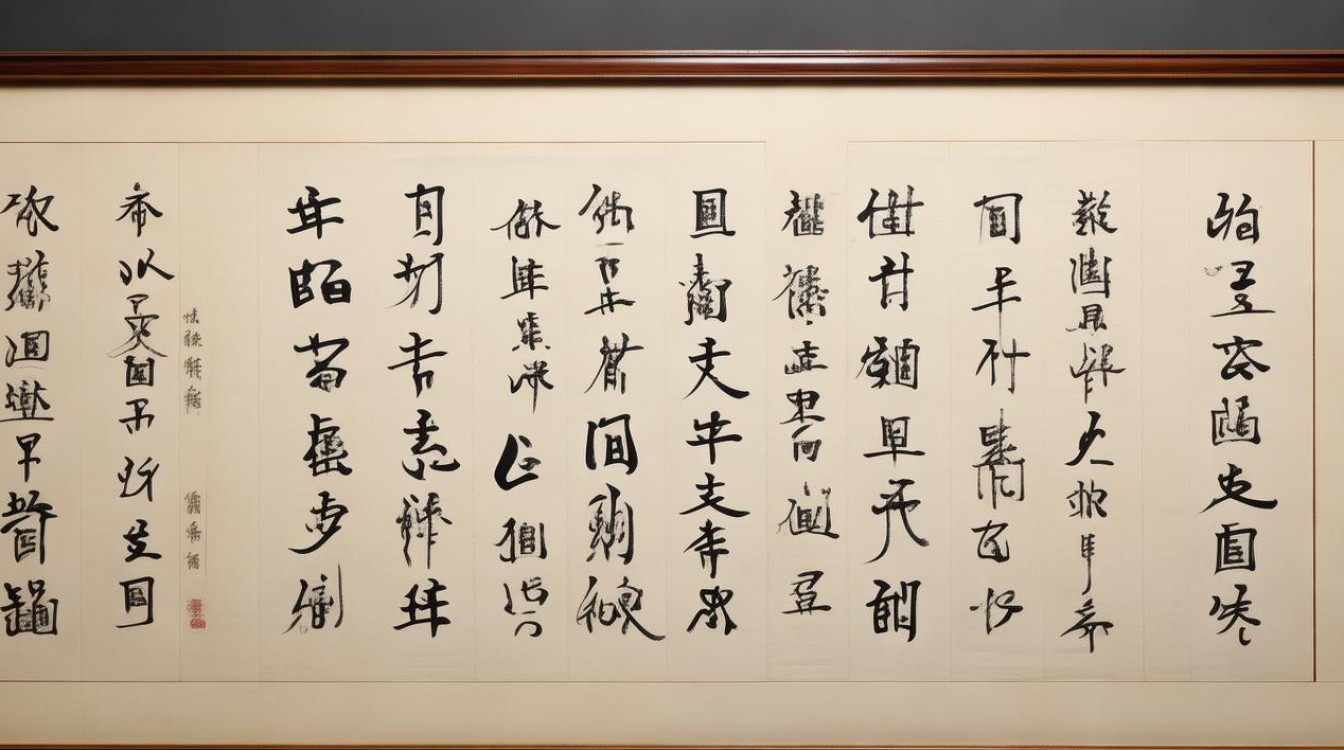

陈德祥常言:“书法是‘技’与‘道’的统一,技为基,道为魂。”他主张“先与古人合,再与古人离”,临摹经典不拘泥于形似,更求笔墨背后的精神内涵,为悟“屋漏痕”,他观雨水沿壁蜿蜒之迹;为得“锥画沙”,他执笔于沙盘反复体悟,他强调书法需“扎根时代”,将江南水乡的烟雨朦胧、现代生活的节奏韵律融入笔墨,如《运河长卷》以行草书写运河历史,线条如流水蜿蜒,墨色似波光潋滟,展现“流动的文化”生命力。

他还提出“书法即人学”,注重字外功夫,早年遍读诗词、书画、哲学,尤爱苏东坡“腹有诗书气自华”,故其作品常书自作诗词,文辞清雅,意境深远,如《太湖春色》诗:“万顷碧波映日斜,渔舟唱晚入云霞,笔随山水墨生韵,心与天地共一家”,书法与诗文相映,传递“天人合一”的东方美学。

代表作品与艺术成就

陈德祥的代表作品涵盖五体,各具特色,以下是部分重要作品及收藏情况:

| 书体 | 代表作品 | 艺术特色 | 收藏机构 |

|---|---|---|---|

| 楷书 | 《心经》小楷 | 结字精巧,笔力遒劲,静穆典雅 | 苏州博物馆 |

| 行草 | 《苏轼词选》 | 行云流水,墨色丰腴,节奏跌宕 | 中国美术馆 |

| 草书 | 《将进酒》 | 狂放不羁,气势磅礴,一气呵成 | 江苏省美术馆 |

| 隶书 | 《千字文》 | 蚕头燕尾,古朴厚重,金石味浓 | 南京博物院 |

| 篆书 | 《道德经》 | 线条圆劲,结构匀称,庙堂气 | 国家图书馆 |

其艺术成就不仅体现在创作上,更在于传承与推广,他创办“德祥书院”,免费开设书法讲座,培养学员千余人;出版《陈德祥书法集》《行草技法解析》等著作,系统梳理传统笔法与现代创新;参与“书法进校园”“书法扶贫”等公益活动,用笔墨传递文化自信。

陈德祥的书法,是传统与现代的交响,是笔墨与心灵的对话,他以“守正”之姿深耕经典,以“创新”之勇开拓新境,让书法艺术在当代焕发新生,正如他所言:“书法不是古董,而是流动的血脉,唯有传承不息,方能生生不息。”

FAQs

陈德祥书法的艺术风格是如何形成的?

答:陈德祥的风格形成可概括为“传统滋养+时代创新+文化浸润”,幼年临摹唐楷打下笔法根基,青年时期师从费新我、言恭达,学习碑帖融合;中年遍历历代行草经典,取王羲之之雅、怀素之狂、王铎之变;同时扎根江南文化,将水乡的灵动、诗词的意境融入笔墨,最终形成“清雅雄浑、灵动拙厚”的独特风格,其核心是“以古人为师,以自然为法,以时代为魂”。

初学者学习书法可以从陈德祥的作品入手吗?

答:可以,但需分阶段针对性学习,其楷书《心经》结字规范、笔法清晰,适合初学者掌握间架结构和基本笔画;行草作品因章法灵动、墨色丰富,更适合有一定基础后临习,可学习其节奏把握与情感表达,建议初学者先从楷书入手,结合其《行草技法解析》中的笔法解析,循序渐进,同时注重字外功夫,提升文化修养,避免只学形似而失神韵。