山水画家张戈是当代中国画坛中致力于传统与当代融合的代表人物之一,其作品以“笔墨当随时代”为核心理念,在继承北宋山水的雄浑与南宋山水的空灵基础上,融入现代审美视角,形成了既有深厚传统底蕴又具鲜活生命力的艺术风格,张戈1965年出生于山东济南,自幼浸润于齐鲁文化,后毕业于中央美术学院国画系,师从著名山水画家陈平、贾又福等先生,系统研习传统山水画技法,并长期坚持写生创作,足迹遍布黄山、太行、桂林等名山大川,逐渐形成了“外师造化,中得心源”的艺术路径。

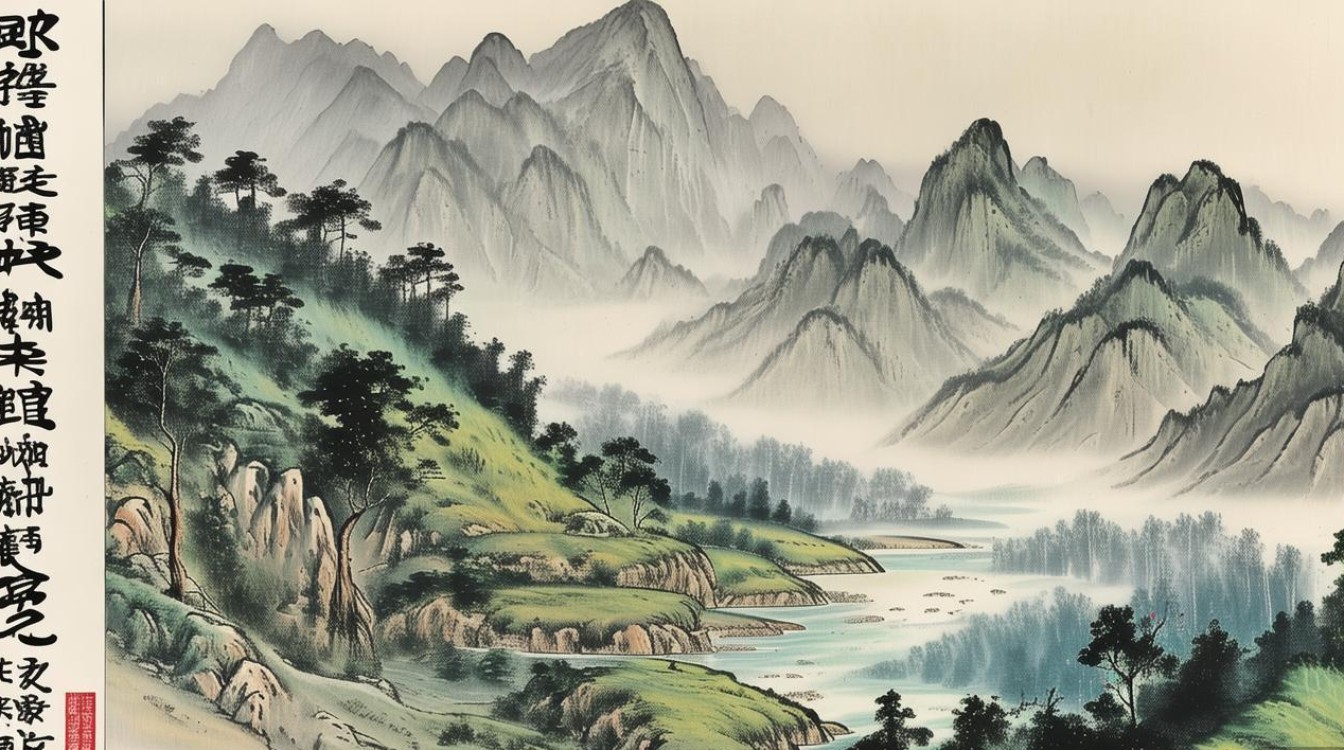

在艺术风格上,张戈的山水画呈现出“雄秀相济、气韵生动”的鲜明特征,他擅长将北方山石的刚劲与南方水乡的温润相结合,构图上多采用“高远”“深远”与“平远”三法并用,营造出可居、可游、可望的诗意空间,笔墨技法上,他既精研“披麻皴”“斧劈皴”等传统皴法,又创造性地融入“积墨法”“破墨法”的层次变化,使山石肌理既有骨力又不失浑厚;用墨则讲究“墨分五色”,通过浓淡干湿的对比,表现光影流动与云雾变幻,赋予传统山水以现代视觉张力,其色彩运用打破传统水墨的单一性,适度赭石、花青、石青等矿物色,既保留了水墨的雅致,又增强了画面的色彩层次与情感表达,形成了“水墨为魂,色彩为韵”的独特面貌。

张戈的代表作品涵盖多个主题系列,溪山行旅图》(系列)以北方太行山为原型,通过粗犷的线条与厚重的积墨,表现山峦的巍峨与苍茫,画面中的人物点缀虽小却生动,传递出“天人合一”的传统哲学;《烟江叠嶂图》(系列)则取材江南水乡,以淡墨破染出烟雨朦胧的意境,辅以青绿色彩点缀,营造出“山色空蒙雨亦奇”的诗意;《秋山问道图》(系列)融合写生与想象,将秋日山林的萧瑟与高远结合,通过简练的笔触与留白,引发观者对生命与自然的思考,这些作品多次入选全国美展、北京国际美术双年展等国内外重要展览,并被中国美术馆、上海美术馆等专业机构收藏,其艺术成就得到业内广泛认可。

为更清晰地展现张戈的艺术特色,以下从构图、笔墨、意境三个维度进行归纳:

| 风格维度 | 具体表现 | 代表技法 |

|---|---|---|

| 构图 | 高远、深远、平远三法结合,注重空间层次与虚实对比 | “以大观小”的散点透视,留白营造“无画处皆成妙境” |

| 笔墨 | 刚柔并济,线条既有“屋漏痕”的凝重,又有“折钗股”的劲健 | 积墨法表现山石厚重,破墨法表现云雾流动,泼墨法营造整体气势 |

| 意境 | 雄浑中见灵秀,具象中含哲思,强调“可行、可望、可游、可居” | 以诗入画,通过题款与画面结合,传递“天人合一”的生命体验 |

在艺术理念上,张戈始终坚持“传统为根,创新为魂”,他认为,山水画的传承不仅是技法的延续,更是文化精神的传递,因此在创作中既深入研究范宽、郭熙、石涛等古代大师的艺术精髓,又关注当代人的审美需求与生活体验,尝试将现代构成意识与传统笔墨语言结合,使作品既有“古意”又有“新机”,他曾言:“山水画不是对自然的简单模仿,而是艺术家心灵与自然山水的对话,唯有真诚感受,才能画出有温度、有生命力的作品。”

张戈的艺术实践不仅体现在创作中,还致力于教育事业,现任教于中央美术学院国画系,培养了一批青年山水画家,他通过写生教学、理论研讨等方式,推动传统山水画在当代的创新发展,其作品与艺术思想对当代中国画坛产生了深远影响。

相关问答FAQs

Q1:张戈的山水画如何体现“南北宗”的融合?

A1:张戈的山水画在“南北宗”融合上主要体现在三个方面:一是笔墨融合,他既学习南宋“南宗”水墨写意的灵动洒脱,如用“披麻皴”表现江南山石的温润,又吸收北宋“北宗”斧劈皴的刚劲有力,以表现北方山石的嶙峋质感;二是意境融合,将“北宗”的雄浑壮阔与“南宗”的空灵幽淡结合,如《溪山行旅图》系列中既有太行山的苍茫,又有云雾的流动,形成“刚柔并济”的视觉效果;三是色彩融合,在传统水墨基础上适度引入青绿设色,既保留了“南宗”的雅致,又增强了“北宗”画面的视觉张力,打破了南北宗的界限,形成了个人独特的艺术语言。

Q2:张戈在写生创作中如何处理“自然真实”与“艺术真实”的关系?

A2:张戈认为,写生是连接自然与艺术的桥梁,但写生不是对自然的简单复制,而是“以目观心,以心运笔”的过程,在写生时,他注重观察自然山水的“生长规律”与“精神气质”,如记录山石的纹理、云雾的走向、树木的姿态等“自然真实”细节;但在创作中,他会根据画面需要对素材进行取舍、提炼与重组,通过“移景”“造境”等手法,将分散的写生素材整合为符合艺术逻辑的“艺术真实”,他可能在多幅写生中选择最具代表性的山石形态,结合传统构图法则,营造出“既源于自然,高于自然”的意境,使作品既具有生活的真实感,又凝聚了艺术家的主观情感与审美理想。