周明新作为当代中国书法艺术领域的重要践行者与探索者,以其对传统的深刻体悟与对时代审美的敏锐把握,构建了独具辨识度的个人艺术风貌,他的书法创作根植于秦汉碑版与魏晋帖学的沃土,在篆、隶、楷、行、五体皆有涉猎,尤以行草书成就最为突出,其作品既有“屋漏痕”般的浑厚笔力,又具“行云流水”般的灵动气韵,被誉为“传统法度与现代精神的完美融合者”。

周明新的书法艺术风格,首先体现在对“笔法”的极致追求上,他深谙“用笔千古不易”之理,在继承“永字八法”基础上,提出“八面出锋,万毫齐力”的创作理念,其行草书用笔方圆兼备,提按转折处如“金刀之利”,疾涩行笔时若“锥画沙之痕”,线条中段饱满丰实,收笔处或戛然而止如“高山坠石”,或轻提暗收似“羚羊挂角”,展现出极强的节奏感与力量感,在结字上,他打破唐楷的森严法度,融入隶书的横势与篆书的圆转,形成“平中寓险、险中求稳”的独特结构,如“风”“云”等字,左右部件相互穿插避让,既保持整体的平衡,又暗含动态的张力;而“山”“水”等独体字,则通过笔画的粗细变化与偏移角度,营造出“险中求稳”的视觉效果,让人感受到传统书法“既雕既琢,复归于朴”的艺术境界。

墨法运用是周明新书法的另一大亮点,他突破了“墨分五色”的传统范式,开创性地将宿墨、焦墨与淡墨结合,形成“浓不滞笔、淡不伤神”的墨韵层次,在其代表作《赤壁赋》中,开篇以淡墨起笔,营造出“江上之清风”般的空灵意境;中段转为浓墨,线条如“乱石崩云”,气势雄浑;结尾处又以宿墨点染,墨色浑厚华滋,如“山间之明月”,余韵悠长,这种墨色的自然过渡与情感起伏的同步,使其书法作品不仅是视觉的艺术,更是心灵的独白,真正实现了“书为心画”的艺术追求。

章法布局上,周明新深谙“计白当黑”之妙,善于通过字与字、行与行的疏密对比与空间留白,营造“虚实相生,气韵生动”的画面效果,他的手卷作品往往打破传统的行列式排列,采用“错落穿插”“欹正相生”的布局方式,如《兰亭集序》临习册中,字与字之间或断或连,行与行之间或疏或密,形成“形散神聚”的艺术效果,既保留了传统手卷的阅读性,又增强了作品的现代构成感,这种对空间形式的探索,使其书法作品在展厅陈列中更具视觉冲击力,为传统书法的当代转化提供了有益借鉴。

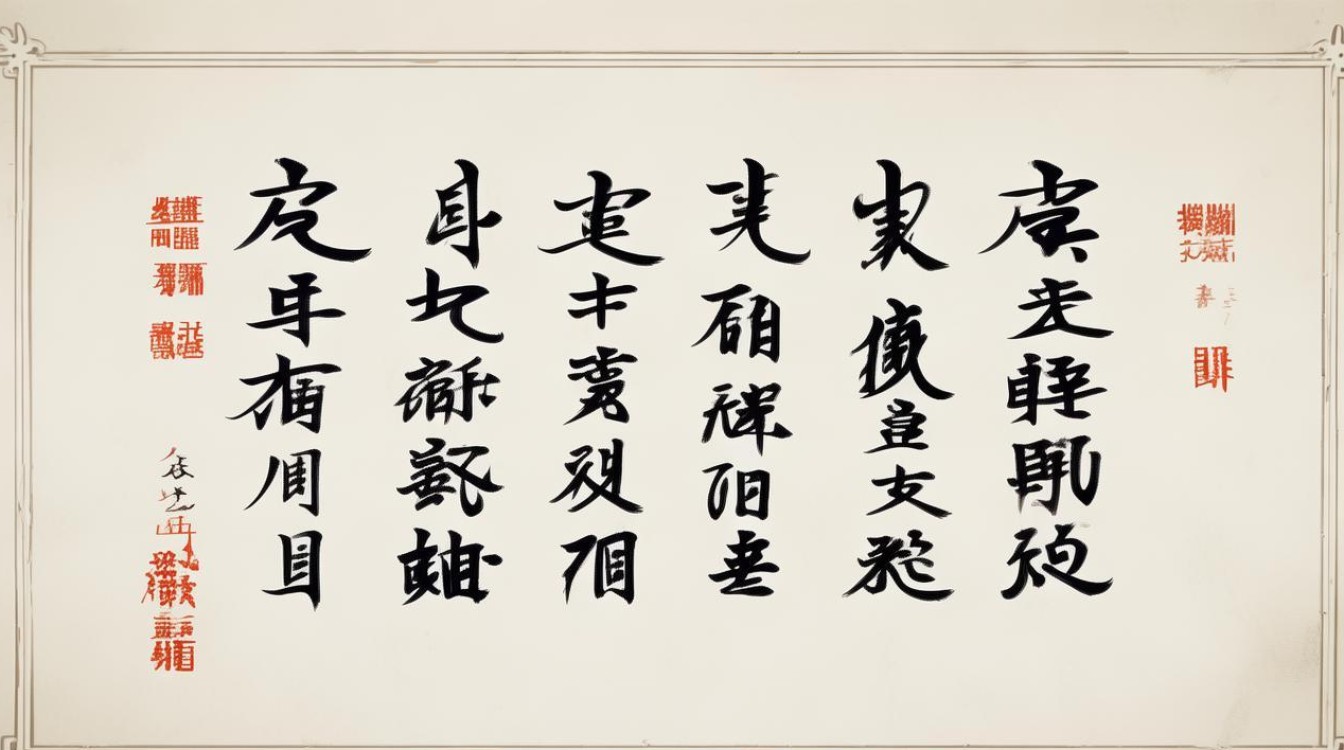

为更直观呈现周明新书法的技法特点,特将其核心技法与创新点归纳如下:

| 技法维度 | 传统根基 | 创新实践 | 代表作品示例 |

|---|---|---|---|

| 笔法 | 永字八法、屋漏痕 | 融合碑帖,提出“八面出锋,万毫齐力” | 《兰亭集序》临习册(线条中段饱满,收笔含蓄) |

| 墨法 | 墨分五色(浓、淡、干、湿、焦) | 宿墨与淡墨结合,营造“五墨七彩”层次 | 《赤壁赋》(浓淡过渡自然,宿墨点染浑厚) |

| 章法 | 计白当黑、行列整齐 | 错落穿插、欹正相生,增强现代构成感 | 《心经》(疏密对比强烈,空间留白灵动) |

| 字法 | 楷书严谨、行书流畅 | 融入篆隶圆转,形成“平中寓险”结构 | 《行路难》(“风”字左右穿插,“山”字笔画偏移) |

周明新的艺术理念,可概括为“守正创新,技进乎道”,他认为书法艺术的核心是“传情达意”,技法只是载体,最终要回归到文化精神的表达,他提出“三境说”:临摹之境求“形似”,通过精准临摹古帖掌握传统法度;悟道之境求“神似”,在理解古人笔意的基础上融入个人情感;创作之境求“心物合一”,将自然万物与生命体验转化为书法语言,这种理念贯穿于其创作与教学之中,他不仅注重技法的传授,更强调文化修养的积累,常告诫学生:“学书先学做人,人品不高,用墨无法。”

在社会影响方面,周明新的书法作品被中国美术馆、故宫博物院、国家博物馆等权威机构收藏,并多次入选“全国书法展”“中国艺术节”等国家级展览,他创办的“明新书法工作室”培养了数百名青年书法家,其中多人在全国书法大赛中获奖,他还积极推动书法“走出去”,先后在日本、韩国、新加坡等地举办个人展览,向世界展示中国书法的独特魅力,被誉为“文化交流的使者”。

相关问答FAQs

问:周明新书法的“创新”是否与传统书法相悖?

答:周明新的创新并非对传统的颠覆,而是在传统基础上的“创造性转化”,他始终以“守正”为前提,深入研究秦汉碑版、魏晋帖学的笔法、墨法与章法,在此基础上融入现代审美意识,如加强线条的节奏感、优化空间构成等,这种创新使传统书法更具时代活力,正如他所说:“传统是根,创新是叶,根深才能叶茂。”

问:初学者学习周明新书法应从何处入手?

答:初学者建议先从其楷书或隶书作品入手,如《九成宫醴泉铭》临习册或《张迁碑》临习本,掌握基本笔画与结字规律;再过渡到行书,如《兰亭集序》临习册,体会其“行云流水”的笔意,需注重文化修养的积累,多读古典诗词、书法理论,避免单纯追求技法而忽略“心画”的本质,他强调“先与古人合,再与古人离”,打好基础后再逐步融入个人风格。