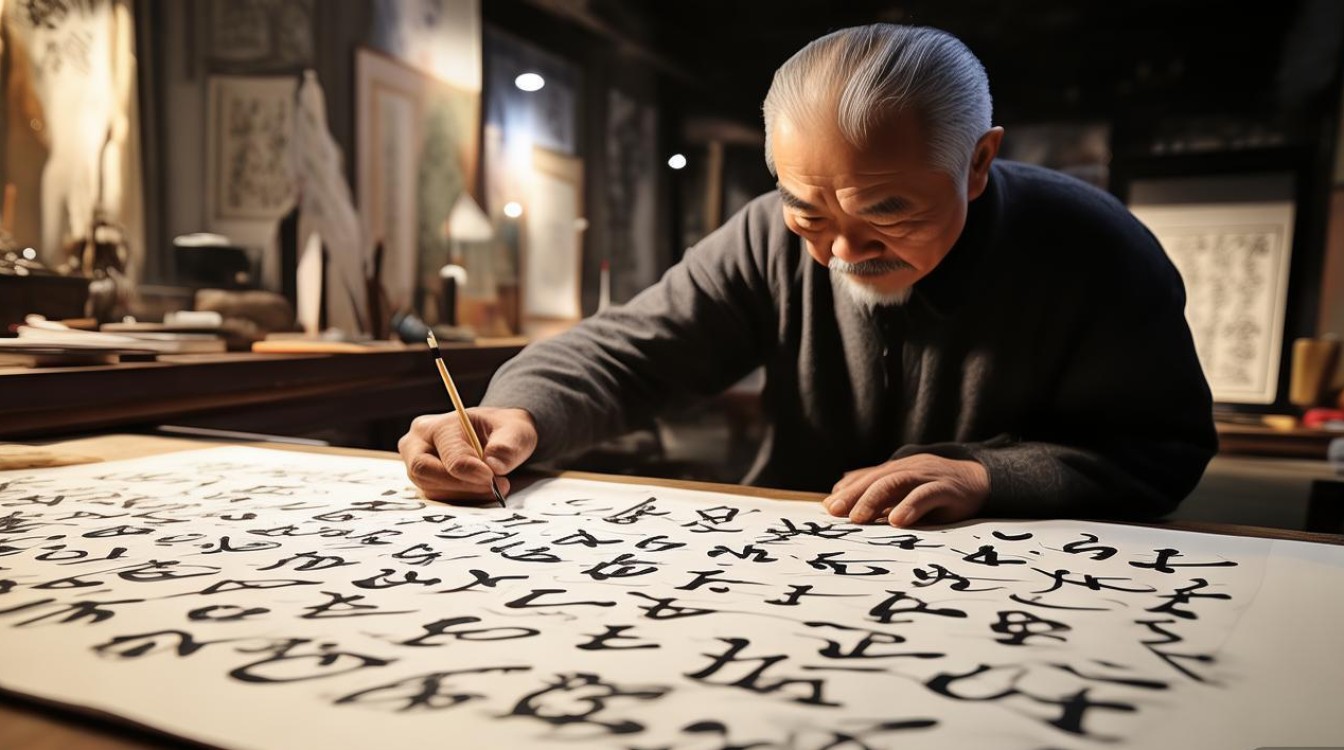

付魏,1965年出生于河南开封,自幼浸润于中原文化沃土,6岁临池学书,12岁习画,先后师从著名书画家陈玉圃、王镛等先生,他主攻书法与山水画,兼及花鸟、篆刻,艺术风格以“融古通新、气韵生动”著称,是当代书画界兼具传统功力与时代创新精神的代表性人物之一,其作品多次入选全国书法篆展、中国山水画展等重要展览,并被故宫博物院、中国美术馆等专业机构收藏,在业内享有“笔墨守正,意境开新”的美誉。

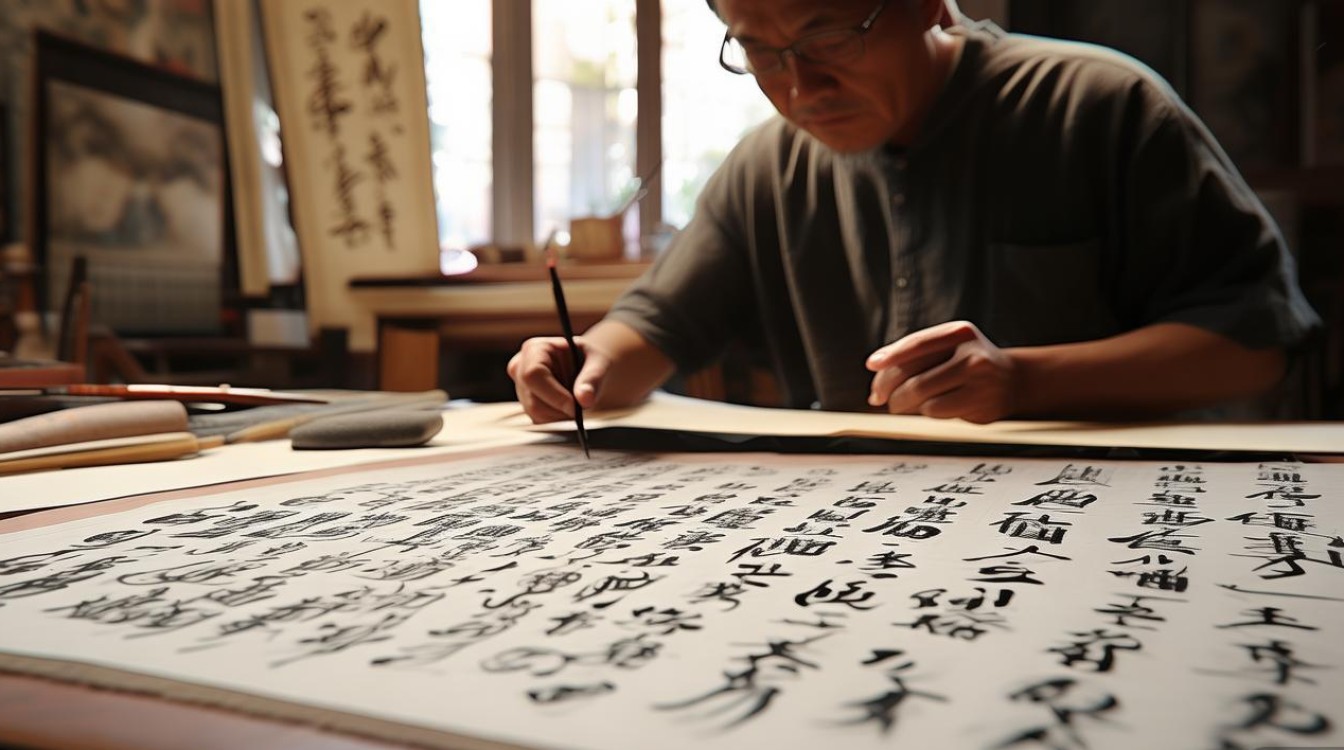

付魏的艺术道路始终以“传承不泥古,创新不离宗”为准则,书法方面,他五体皆能,尤擅行草与篆书,行草书取法“二王”的雅逸与米芾的跌宕,笔势连绵如行云流水,结字奇正相生,既有“晋人尚韵”的含蓄,又具“宋人尚意”的洒脱;篆书则直追秦汉,以《石鼓文》《泰山刻石》为根基,用笔圆劲中见锋芒,结体端庄中寓灵动,将青铜器的古朴与简帛书的率真巧妙融合,绘画上,他深耕山水画四十余年,早年遍临范宽《溪山行旅图》、倪瓒《渔庄秋霁图》等宋元经典,对“高远”“深远”“平远”的构图法则烂熟于心;后研习黄宾虹“五笔七墨”理论,善用积墨、破墨、泼墨等技法,通过层层积染营造山石的厚重与云雾的流动,形成“黑密厚重、浑厚华滋”的独特面貌,其花鸟画则受徐渭、八大山人影响,笔墨简练传神,造型夸张不失法度,以书入画,强调“物我两忘”的意境表达。

以下为付魏部分代表作品概览:

| 作品名称 | 创作年份 | 艺术特色 | 收藏/展览情况 |

|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

| 《嵩岳秋色》 | 2018年 | 以嵩山为题材,高远构图结合积墨法,山石肌理清晰,云雾缭绕,展现中原山水的雄浑与苍茫。 | 河南博物院永久收藏 |

| 《行草千字文》 | 2020年 | 融合王羲之《兰亭序》的雅逸与米芾《蜀素帖》的奇崛,全篇324字,一气呵成,疏密有致。 | 中国美术馆“当代书法展”展出 |

| 《荷塘清趣》 | 2019年 | 大写意花鸟,荷叶以浓墨泼洒,荷花以淡墨勾勒,题款“出淤泥而不染”,寓意高洁。 | 私人藏家收藏 |

| 《长江万里图》 | 2021年 | 长卷形式,从源头雪山到入海口,融合青绿与浅绛,展现长江的磅礴与生机。 | 第十三届全国美展提名作品 |

作为艺术家,付魏不仅深耕创作,更致力于艺术传承与文化传播,他现任中国书法家协会理事、河南省书画院院长,同时担任河南大学、郑州轻工业大学客座教授,主编《中原书画文献丛刊》《当代山水画创作研究》等书籍,培养青年书画人才百余人,他常说:“书画是时代的镜子,既要守住文脉根脉,也要回应时代命题。”近年来,他带领团队开展“书画进校园”“非遗保护计划”等公益活动,深入偏远地区传授技艺,让传统书画艺术走进寻常百姓家。

相关问答FAQs

Q1:付魏的艺术创作中,如何体现传统与创新的结合?

A1:付魏的传统功底体现在对经典范本深度临摹与技法的系统掌握上,如书法取法“二王”、秦汉篆书,山水画研习宋元明清诸家;创新则表现为对传统形式的突破与时代精神的融入,他在山水画中尝试“平面构成”的现代思维,通过线条的疏密对比、墨色的冷暖叠加,打破传统山水的“三远法”局限;书法中则融入现代设计的空间意识,使章法更具视觉张力,他强调“笔墨当随时代”,主张在传统笔墨语言中注入当代人的情感与审美,使作品既有“古意”又有“新声”。

Q2:付魏的山水画与历代山水画家相比,有哪些独特之处?

A2:相较于历代山水画家,付魏的山水画独特之处在于“地域特色与人文情怀的交融”,他长期生活于中原,作品多以嵩山、黄河、太行山为题材,将中原文化的厚重、质朴与山水画的意境美结合,形成“雄浑中见灵秀,苍茫中蕴生机”的个人风格,技法上,他突破“南派山水的秀润”与“北派山水的刚硬”之分,创造性地将“积墨法”与“破墨法”结合,既表现山石的坚硬质感,又传达云雾的流动感;意境上,他不仅追求“可游可居”的传统审美,更注重通过山水表达对生态保护、文化传承等时代议题的思考,赋予传统山水画新的当代价值。