江西画家向时,出生于景德镇一个陶瓷世家,自幼浸润在釉色与笔墨交织的艺术氛围中,他的祖父是当地知名的青花艺人,父亲则擅长陶瓷绘画,这样的家庭背景让向时自小便对线条、色彩与构图有着超乎常人的敏感,少年时,他不仅系统学习了陶瓷绘画的技法,更在祖父的引导下临摹《芥子园画谱》,奠定了传统绘画的根基,十八岁那年,他考入江西师范大学美术学院,专攻中国画,师从江西山水画名家杨老先生,从此将个人艺术追求与江西的地域文化紧密相连,逐渐形成了独具一格的艺术风貌。

向时的绘画以山水见长,兼及花鸟与人物,但其艺术核心始终围绕“江西文脉”展开,他笔下的江西,既有庐山“横看成岭侧成峰”的雄奇,也有赣江“碧水东流至此回”的婉约;既有景德镇“窑火千年不息”的匠心,也有鄱阳湖“秋水共长天一色”的浩渺,在艺术风格上,他深研宋元文人画的笔墨意趣,尤其推崇黄公望的“逸笔草草”与倪瓒的“萧疏简远”,同时又融入江西地域特有的“苍润”之气——既注重山石的刚毅轮廓,以斧劈皴、披麻皴表现赣南丹霞的肌理与井冈翠竹的挺拔;又善于用墨色的浓淡干湿渲染云雾的流动与水汽的氤氲,形成“刚柔并济、虚实相生”的独特美学,他的设色也颇具匠心,常以青绿为底,略施赭石、花青,既保留传统山水的典雅,又暗合江西山水的青翠本色,仿佛将赣地的晨曦暮色、雨后初晴都凝于尺幅之间。

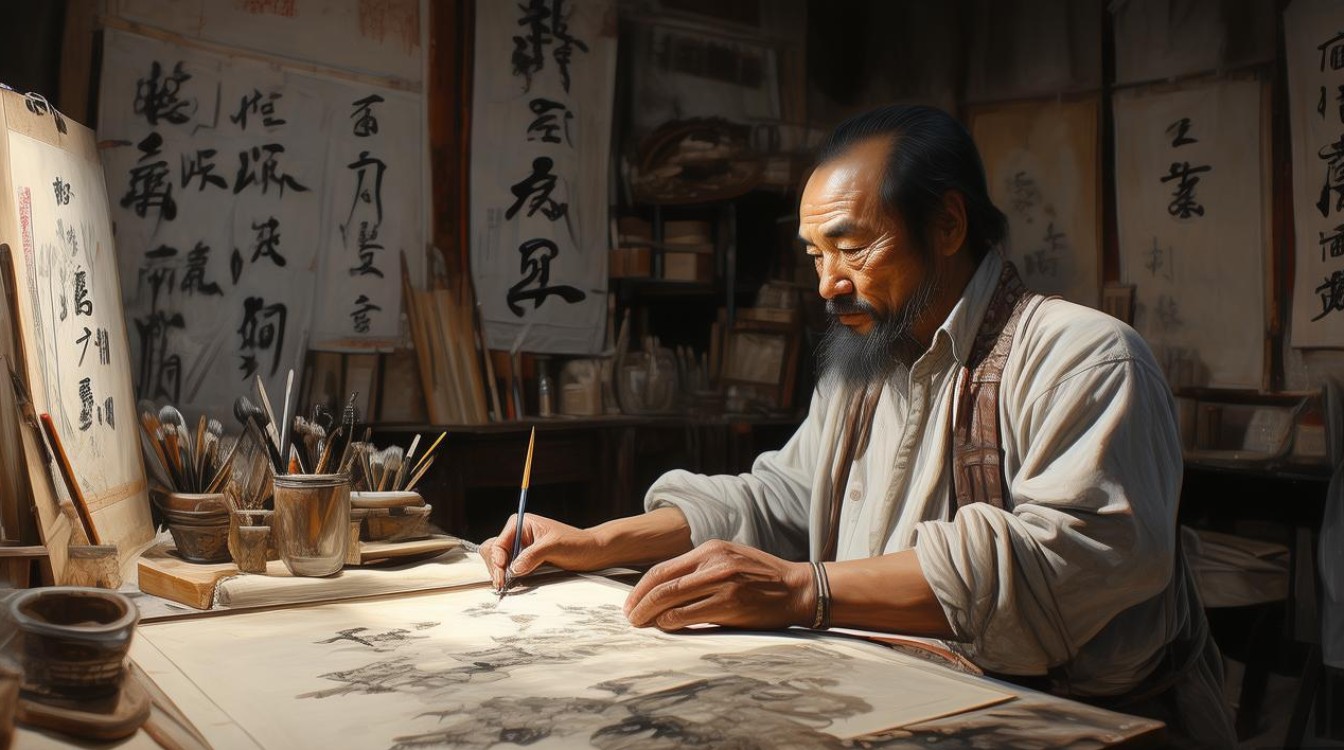

向时的艺术创作始终强调“师法自然”与“中得心源”的结合,他每年都会深入江西各地写生,曾用三个月时间徒步庐山,记录下不同时节的光影变化;也曾泛舟鄱阳湖,捕捉候鸟掠过水面的瞬间;更多次走访景德镇古窑,观察匠人拉坯、绘瓷的专注神情,这些写生经历让他积累了大量一手素材,也让他的作品充满了鲜活的生活气息,他的代表作《庐山晴翠图》,以高远构图展现庐山的巍峨,近景用浓墨勾勒松石的遒劲,远景则以淡墨晕染云雾的缥缈,中景点缀几处飞檐翘角的古寺,既见山势之雄,又显人文之韵,被誉为“当代江西山水的典范”,另一幅《瓷都新韵》则将陶瓷元素融入山水画,背景是景德镇连绵的窑火,前景是匠人绘制青花瓷的场景,青花料色的蓝与山水的绿相映成趣,巧妙诠释了“瓷”与“画”在江西文化中的共生关系。

除了绘画创作,向时还致力于江西艺术的传承与推广,他现任景德镇陶瓷大学客座教授,主讲“传统山水画与陶瓷绘画的融合”课程,培养了一批兼具笔墨功底与工艺创新的学生,他多次参与组织“江西山水画展”,带领青年画家深入赣鄱大地写生,让更多人感受到江西山水的艺术魅力,其作品《赣江烟雨行》《井冈松云图》《鄱湖秋色》等先后入选全国美展,并被多家美术馆收藏,被誉为“江西文脉的当代守护者”。

以下是向时部分代表作品的简要介绍:

| 作品名称 | 创作年代 | 题材特点 | 艺术手法 |

|---|---|---|---|

| 《庐山晴翠图》 | 2018年 | 以庐山“五老峰”为核心,展现晴日山色 | 融合斧劈皴与披麻皴,墨色浓淡相宜,青绿设色淡雅,突出“晴翠”主题 |

| 《瓷都新韵》 | 2020年 | 景德镇陶瓷工艺与山水风光结合 | 背景采用水墨写意表现窑火与群山,前景工笔绘制匠人绘瓷场景,青花料色点缀其间 |

| 《赣江烟雨行》 | 2019年 | 赣江沿岸渔村烟雨朦胧的景象 | 以“米点皴”表现烟雨,墨色晕染层次丰富,点缀渔船、白鹭,充满生活气息 |

| 《井冈松云图》 | 2021年 | 井冈山革命圣地的苍松与云海 | 浓墨勾勒松树挺拔姿态,淡墨渲染云海翻腾,刚劲与灵动并存,寓意精神传承 |

FAQs

问:向时先生的绘画风格是如何形成的?

答:向时的绘画风格形成源于三重影响:一是家庭熏陶,自幼接触陶瓷绘画与传统笔墨,奠定技艺基础;二是师承江西山水画名家,系统学习宋元文人画的笔墨意趣;三是长期深入江西各地写生,将庐山、赣江、鄱阳湖等地域特色融入创作,形成“刚柔并济、虚实相生”的“苍润”风格,既保留传统文人的雅致,又彰显江西山水的鲜活地域特征。

问:向时先生的作品对江西当代绘画有何贡献?

答:向时的贡献主要体现在两方面:一是艺术创新,他将陶瓷绘画的元素(如青花料色、釉色韵味)与传统山水画相结合,开创了“瓷画互融”的新路径,丰富了江西绘画的表现语言;二是传承推广,作为教育者与组织者,他通过教学、展览、写生等方式培养青年画家,推动江西山水画在全国的传播,让“江西文脉”在当代焕发新的生命力,被誉为江西当代绘画的代表性人物之一。