柳毅成是当代中国画坛备受瞩目的山水画家,以其深厚的传统功底与创新的审美表达,在继承文人画精神的基础上,开创出具有时代气息的艺术风貌,他的作品既见宋元山水的雄浑之气,又含江南烟雨的温润之韵,被誉为“承古开新的山水画践行者”。

柳毅成的艺术之路始于江南文脉的浸润,1965年出生于浙江杭州的他,自幼随祖父——当地小有名气的文人画家柳晓亭习画,祖父教他临摹《芥子园画谱》,握笔先练“中锋用笔”,再学“墨分五色”,童年时,他常随祖父游历西湖周边的群山,观察云雾在山峦间的流动、烟雨在湖面的氤氲,这些自然景致成为他最早的“美学启蒙”,1983年,他考入中国美术学院国画系,师从陆俨少、童中焘等山水画大家,系统研习传统山水画的“三远法”“皴擦点染”等技法,在校期间,他不仅精研范宽《溪山行旅图》的雄浑、倪瓒《渔庄秋霁图》的简淡,更以“读万卷书,行万里路”为准则,利用假期遍游黄山、桂林、太行山,写生稿积累千余幅,将自然之“真”与传统之“法”深度融合。

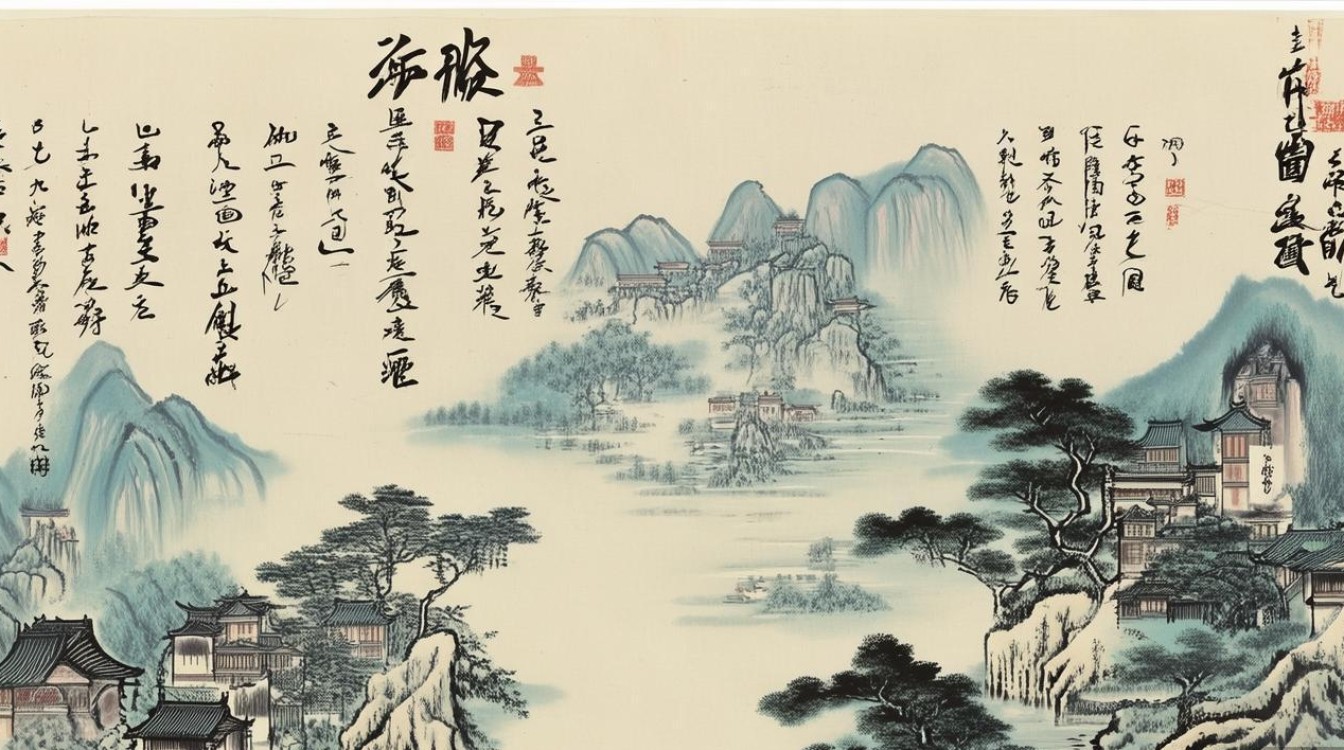

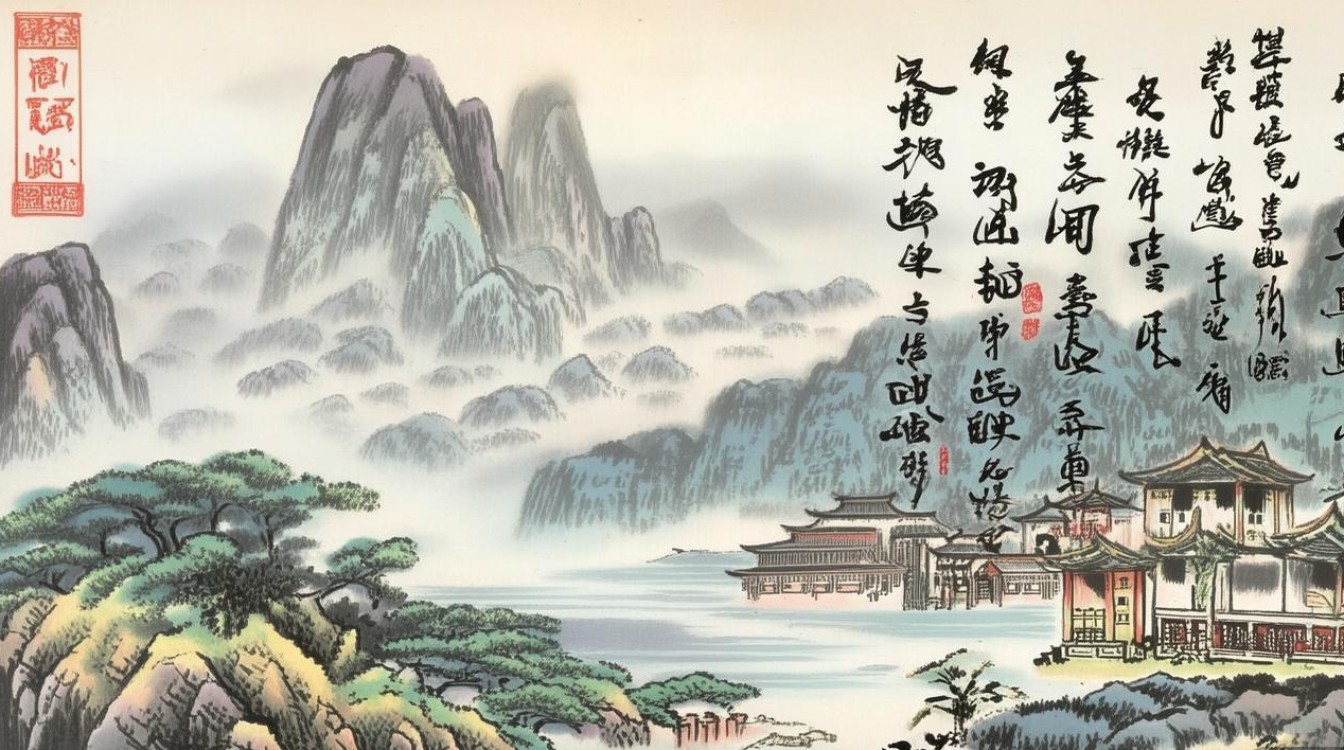

90年代后,柳毅成的艺术风格逐渐成熟,他提出“南北宗融合,古今意贯通”的创作理念,打破传统山水画南宗“水墨写意”与北宗“青绿工笔”的壁垒,其作品既有南宗笔墨的灵动韵致,又有北宗山石的刚毅骨感,形成“刚柔并济、色墨交融”的独特面貌,在用笔上,他善用“折带皴”勾勒山石轮廓,线条刚劲中见柔韧,如“锥画沙”般富有力量;用墨上,则以“积墨法”“破墨法”层层晕染,近景浓墨重皴,远景淡墨轻扫,营造出“可游可居”的空间层次,用色方面,他突破传统青绿山水的浓艳,将花青、赭石、汁绿等色与水墨调和,形成“清雅温润”的色调,如《江南烟雨图》中,以花青调墨渲染烟雨,赭石点染坡石,既保留了水墨的氤氲,又增添了色彩的明丽,恰如其分地传达出江南山水的诗意之美。

柳毅成的代表作品是其艺术理念的集中体现,以下为部分重要作品及特点:

| 作品名称 | 创作年代 | 尺寸(cm) | 艺术特点 | 收藏机构 |

|---|---|---|---|---|

| 《江南烟雨图》 | 1998 | 180×97 | 水墨设色,以“米点皴”为基础,融入“没骨法”,烟雨朦胧中见虚实,题诗“一蓑烟雨任平生”点睛。 | 中国美术馆 |

| 《秋山问道图》 | 2005 | 240×120 | 青绿山水为主,结合“斧劈皴”与“金碧设色”,山势巍峨,云雾缭绕,展现秋山的苍茫与静谧。 | 浙江美术馆 |

| 《松壑鸣泉图》 | 2012 | 194×50 | 水墨长卷,以“高远”“深远”构图,松针苍劲,泉声仿佛可闻,笔墨疏密有致,意境空灵。 | 上海龙美术馆 |

| 《家山云起》 | 2020 | 180×96 | 泼墨与重彩结合,云海翻涌中若隐若现的村落,既有传统山水的“气韵生动”,又有现代构成的张力。 | 北京画院美术馆 |

在艺术理念上,柳毅成始终坚守“笔墨当随时代”的创作观,他认为,传统山水画的精髓在于“外师造化,中得心源”,而非简单的笔墨复制,他强调“写生不是对景描摹,而是与自然对话”,在写生时,他常以“目识心记”代替对景速写,捕捉山水的“神”而非“形”,他主张“诗书画印”一体,每幅作品都题写自作诗词,或抒发对自然的感悟,或寄托人生哲思,钤印则根据画面布局精心设计,使印章成为画面的有机组成部分,秋山问道图》中,他题诗“秋山深处有人家,石径崎岖绕涧斜,偶得闲情云外客,不知身是画中涯”,诗画互映,深化了作品的意境。

柳毅成的艺术成就不仅体现在创作上,更在于他对当代山水画传承与创新的推动,他创办“柳毅成山水画工作室”,培养青年画家,主张“学传统要‘深入’,创新要‘大胆’”,鼓励学生在研习古人笔墨的基础上,融入个人生活体验与时代精神,其作品多次参加全国美展并获金奖,先后在杭州、北京、巴黎、东京等地举办个人展览,多幅作品被中国美术馆、浙江美术馆等机构收藏,评论家称他的画“既有宋元山水的‘正大气象’,又有当代文人的‘雅致情怀’,为传统山水画注入了新的生命力”。

相关问答FAQs

Q1:柳毅成的山水画与其他当代山水画家相比有哪些独特之处?

A:柳毅成的独特之处主要体现在“南北宗融合”与“诗书画印一体”两方面,不同于部分画家偏重水墨或青绿的单一路径,他将南宗的笔墨韵味与北宗的骨法用笔结合,形成刚柔并济的风格;他坚持每幅作品配自作诗词,使文学性与绘画性深度统一,画面意境更富层次与哲思,这在当代山水画家中尤为突出。

Q2:柳毅成在艺术创作中如何平衡传统笔墨与现代审美?

A:他通过“传统为根,创新为魂”的理念实现平衡,他深入研习宋元明清大家的笔墨技法,夯实“皴擦点染”“墨分五色”等传统根基;在构图与色彩上融入现代意识,如运用几何化的山石轮廓、对比和谐的色彩搭配,并通过写生捕捉当代自然景观的时代特征,使笔墨既有传统的“书卷气”,又符合现代观众的审美需求,真正做到“笔墨当随时代”。