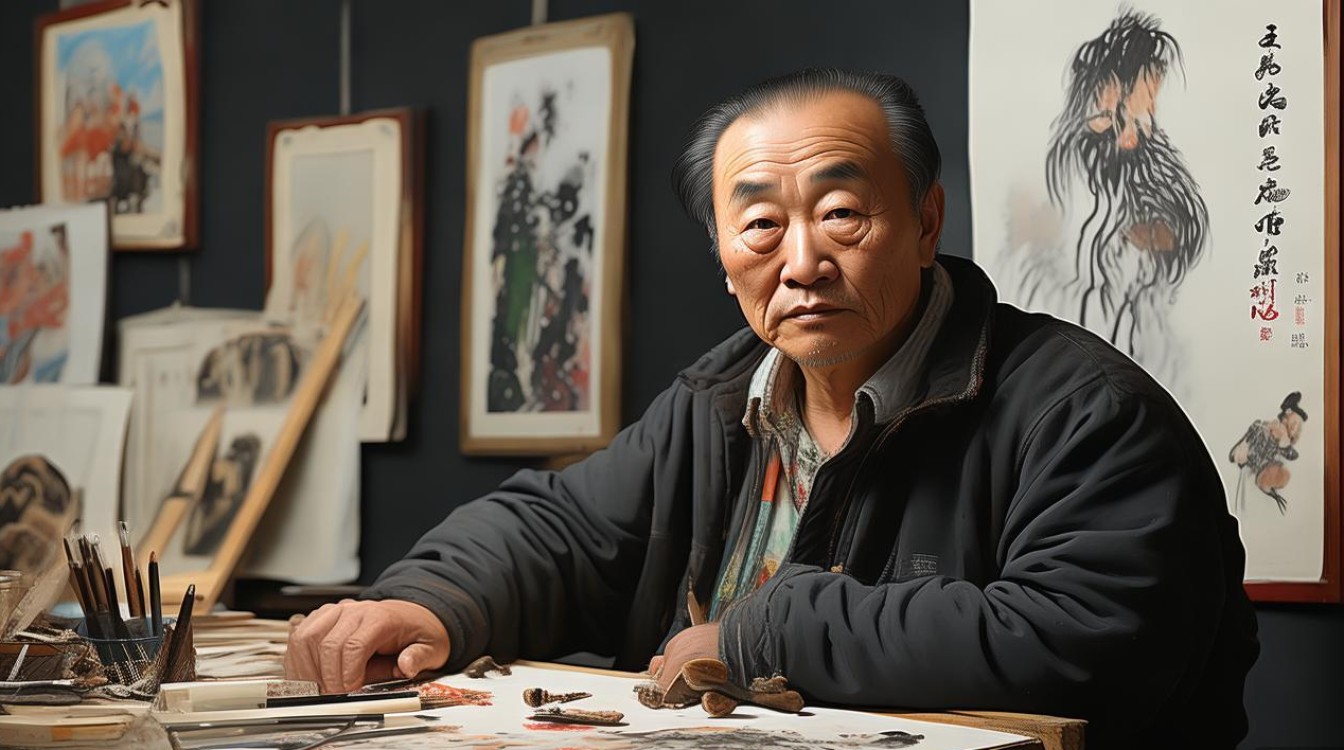

刘刚,山东籍当代知名画家,以其扎根齐鲁大地的艺术创作和对传统笔墨的当代转化而备受业界关注,1965年出生于山东济南的一个书香世家,自幼浸润在泰山、黄河孕育的文化氛围中,其艺术之路既是对传统的致敬,也是对本土文化的深情凝视,他的作品以山水画为主,兼及花鸟、人物,将儒家文化的温厚底蕴与齐鲁山水的磅礴气象融为一体,形成了“浑厚苍润、气韵生动”的独特艺术风格。

在艺术启蒙阶段,刘刚的成长深受齐鲁文化滋养,少年时常随父辈登泰山、游曲阜,泰山之雄奇、黄河之浩荡、孔孟之乡的人文底蕴,成为他最早的艺术灵感来源,他临摹《溪山行旅图》《富春山居图》等经典,却不拘泥于古法,而是注重对自然景物的写生与体悟,青年时期考入山东艺术学院,系统学习中国画理论与技法,师从山东画坛名家黑伯龙、陈国勇等先生,在传统笔墨的锤炼中逐渐形成自己的审美取向,他尤其推崇“外师造化,中得心源”的创作理念,认为真正的艺术应源于生活、高于生活,既要有对自然物象的精准捕捉,更要有画家主观情感的倾注。

刘刚的艺术风格以“浑厚”为骨、“苍润”为韵,笔墨语言兼具北方山水的雄健与南方山水的灵动,他的山水画多取材于山东本土景观,如泰山、崂山、微山湖、黄河三角洲等,通过传统皴法与当代构图意识的结合,赋予齐鲁山水新的时代气息,在用笔上,他善用中锋勾勒山石轮廓,辅以侧锋皴擦,线条刚劲而不失柔韧,表现出山石的质感和体积感;用墨则讲究“墨分五色”,通过浓淡干湿的层次变化,营造出云雾缭绕、光影迷离的意境,其代表作《泰山朝晖》以高远构图展现泰山主峰的巍峨,晨曦中的云海与苍劲的松柏相映成趣,既保留了泰山“五岳独尊”的雄浑气势,又融入了画家对自然生命的敬畏与热爱;《黄河入海流》则以黄河三角洲的湿地景观为题材,通过泼墨与破墨的技法,表现河水奔腾入海的动态与泥沙淤积的沧桑感,画面中既有宏大的叙事张力,又有细腻的情感表达。

作为山东本土艺术家,刘刚始终致力于齐鲁文化的艺术传播与创新,他多次深入山东各地采风,创作了一系列反映山东风土人情的作品,如《沂蒙山居图》《泉城记忆》《胶东渔村》等,将儒家文化的“中和之美”与山东人民的质朴坚韧融入画面,使作品具有鲜明的地域文化标识,他还积极参与山东画派的传承与发展,担任山东省美术家协会山水画艺委会委员,多次组织举办“齐鲁画风”学术展览,推动青年画家的培养与交流,在艺术教育领域,他于山东艺术学院任教多年,将“扎根传统、关注现实、勇于创新”的教学理念传授给学生,培养了一批具有本土情怀的青年艺术人才。

刘刚的艺术成就不仅体现在创作实践上,更体现在他对传统笔墨的当代性探索,他尝试将西方现代构成意识融入中国画创作,打破传统山水画的“三远法”构图,通过平面化、符号化的处理,使画面更具现代审美意趣,他注重色彩的运用,在以墨为主的基础上,适当引入赭石、花青等矿物色和植物色,增强画面的视觉冲击力和情感表现力,这种“笔墨当随时代”的创作态度,使他的作品既保持了传统中国画的文化精神,又符合当代观众的审美需求,多次入选全国美展、中国画展等重要展览,并被中国美术馆、山东省美术馆等专业机构收藏。

以下是刘刚艺术创作分期与代表作品概览:

| 创作分期 | 时间跨度 | 风格特点 | 代表作品 |

|---|---|---|---|

| 早期探索期 | 1985-1995 | 临摹传统,注重笔墨基本功 | 《仿范宽山水》《溪山清远》 |

| 中期成熟期 | 1996-2010 | 融合齐鲁地域特色,形成个人风格 | 《泰山朝晖》《黄河入海流》 |

| 晚期升华期 | 2011至今 | 当代性探索,强调意境与情感表达 | 《沂蒙山居图》《泉城记忆》 |

刘刚的艺术之路,是山东艺术家扎根传统、守正创新的生动缩影,他以画笔为媒介,将齐鲁大地的自然之美、人文之韵转化为艺术之美,不仅丰富了中国山水画的当代面貌,更让山东文化通过艺术形式走向全国、走向世界,他的作品既有“泰山安四海”的博大胸怀,又有“一枝一叶总关情”的人文温度,这正是其艺术感染力所在。

相关问答FAQs

Q1:刘刚画家的艺术风格主要受到哪些方面的影响?

A1:刘刚的艺术风格受多重因素影响:一是齐鲁文化的浸润,泰山、黄河的自然景观和儒家文化的“中和”哲学,奠定了他作品浑厚苍润的基调;二是传统笔墨的传承,他系统学习宋元山水画经典,师从山东画坛名家,锤炼了扎实的笔墨功底;三是当代艺术思潮的启发,他将西方构成意识与色彩观念融入创作,赋予传统山水画新的时代感,长期深入的写生实践使他能够精准捕捉山东地域特色,形成“画中有诗、诗中有境”的独特风格。

Q2:刘刚的作品如何体现山东本土文化的特色?

A2:刘刚的作品通过题材选择、意境营造和情感表达三个层面体现山东本土文化特色,题材上,他多以泰山、黄河、沂蒙山、微山湖等山东标志性景观为创作对象,展现齐鲁大地的自然风貌;意境上,他将儒家文化的“天人合一”思想融入画面,追求“雄浑而不失秀润、厚重而富有生机”的审美境界,呼应山东文化中刚健有为、厚德载物的精神内核;情感上,他通过对山东风土人情的细腻描绘,如渔村炊烟、沂蒙山居等,传递出对家乡的深情与对人民生活的关注,使作品具有鲜明的地方文化辨识度和人文温度。