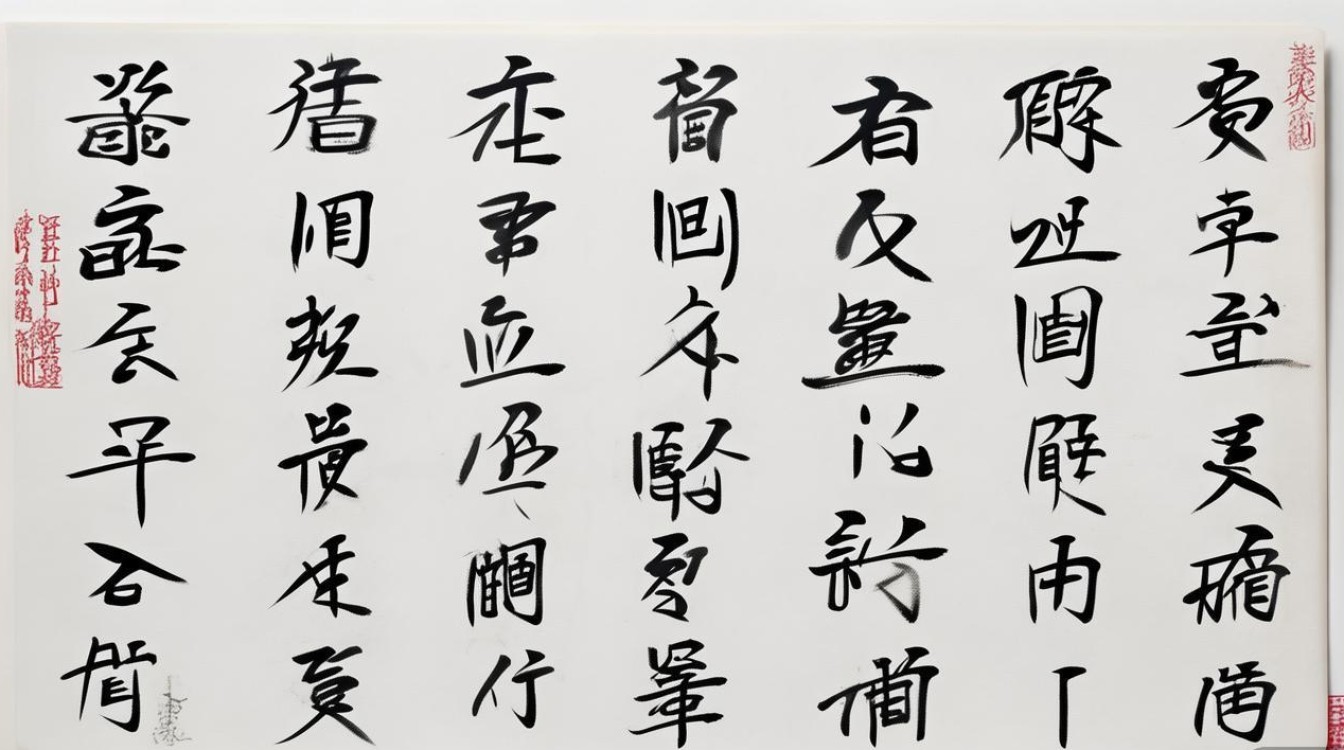

王凤保书法作为中国当代书法艺术领域的重要实践者,其作品以深厚的传统底蕴与鲜明的时代气息相融合,形成了独具特色的艺术风貌,他深耕书法数十载,诸体皆能,尤以行楷、隶书见长,在笔法、墨法、章法等方面均有独到见解,既恪守经典法度,又不拘泥于传统藩篱,展现出“师古而不泥古,创新而不失本”的艺术追求。

王凤保的书法之路始于童年,幼承庭训,临摹颜真卿《多宝塔碑》、柳公权《玄秘塔碑》等楷书经典打下了坚实的笔法基础,青年时期遍访名师,系统研习汉隶《曹全碑》《张迁碑》,兼取北魏碑刻的雄强与二王行书的流美,逐渐形成“以楷为基、以隶为骨、以行韵为魂”的艺术脉络,其楷书端庄而不失灵动,笔画方圆兼备,提按分明,结字严谨中见错落,如《心经》系列作品,将楷书的法度与禅意的空灵相结合,静穆中蕴含生机;隶书则强调“蚕头燕尾”的韵律感,同时融入碑刻的拙朴与厚重,笔画沉雄有力,字形扁方舒展,既有汉风古意,又具现代审美,代表作《千字文》隶书长卷,被多家艺术机构收藏。

在笔法运用上,王凤保注重中锋与侧锋的辩证统一,主张“笔随心走,意到笔随”,他提出“五用”法则——用笔、用墨、用水、用纸、用心,认为书法创作需五者和谐共生,其行书作品最能体现这一理念,如《赤壁赋》行书中,线条流畅自然,牵丝引带处如行云流水,转折顿挫处如金戈铁马,墨色浓淡枯湿变化丰富,浓处如漆黑,淡处如蝉翼,枯处如苍松,湿处如春水,形成强烈的视觉节奏感,章法布局上,他打破传统“纵有行,横有列”的固有模式,主张“计白当黑,虚实相生”,通过字间疏密、行间错落,营造“疏可走马,密不透风”的空间张力,使作品在整体和谐中充满变化与张力。

王凤保不仅致力于书法创作,更将书法教育与文化传播视为己任,他长期担任书法培训导师,提出“三心教学法”——耐心、细心、恒心,强调书法学习需从基础笔画入手,循序渐进,同时注重文化修养的提升,主张“书为心画,字如其人”,其学员中多人次在国家级书法赛事中获奖,为书法界培养了新生力量,他还积极参与公益活动,深入乡村、校园开展书法讲座,捐赠作品,让更多人感受书法艺术的魅力。

以下为王凤保书法风格特点简表:

| 书体 | 笔法特点 | 墨法特色 | 章法布局 | 代表作品 |

|---|---|---|---|---|

| 楷书 | 方圆兼备,提按分明,中锋为主 | 浓墨为主,辅以淡墨,层次清晰 | 字形方正,结构严谨,行列分明 | 《心经》《朱子家训》 |

| 隶书 | 蚕头燕尾,波磔分明,力道遒劲 | 浓墨沉厚,偶用飞白,古拙苍劲 | 扁方舒展,左右开张,疏密有致 | 《千字文》《隶书条幅》 |

| 行书 | 流畅自然,牵丝引带,侧锋取势 | 浓淡枯湿变化丰富,节奏感强 | 错落有致,虚实相生,气韵贯通 | 《赤壁赋》《兰亭序集字》 |

王凤保的书法艺术不仅在国内广受赞誉,多次参加国内外书法展览并获奖,还被多家美术馆、博物馆收藏,其作品成为连接传统与现代、东方与西方的文化桥梁,他始终认为,书法不仅是笔墨技巧的展现,更是文化精神的传承,在创作中,他不断探索传统与现代的融合点,将个人情感与时代精神注入笔端,使作品既有“晋人尚韵、唐人尚法、宋人尚意”的古典韵味,又具当代书法的开放性与创新性。

相关问答FAQs:

问:王凤保书法的临习者应该如何把握其艺术特点?

答:临习王凤保书法,首先需注重基础笔法的训练,尤其是楷书的方圆用笔与隶书的波磔技法,建议从其楷书《心经》入手,体会其“端庄中见灵动”的结字特点;关注墨色的变化,行书创作中可尝试浓淡枯湿的交替使用,增强作品的节奏感;理解其“虚实相生”的章法理念,通过字间疏密与行间错落的练习,把握作品的气韵贯通,需加强文化修养,以“心画”为追求,避免单纯追求形似。

问:王凤保在当代书法界的创新主要体现在哪些方面?

答:王凤保的创新主要体现在三方面:一是笔法融合,他将楷书的严谨、隶书的古朴与行书的流畅有机结合,形成“以楷为基、以隶为骨、以行韵为魂”的独特笔法体系;二是墨法拓展,在传统浓墨基础上,大胆运用枯笔飞白与淡墨渲染,增强作品的表现力与层次感;三是章法突破,打破传统行列固定的模式,通过疏密对比与虚实处理,赋予书法作品现代审美空间,使传统书法在当代语境下焕发新的生命力。