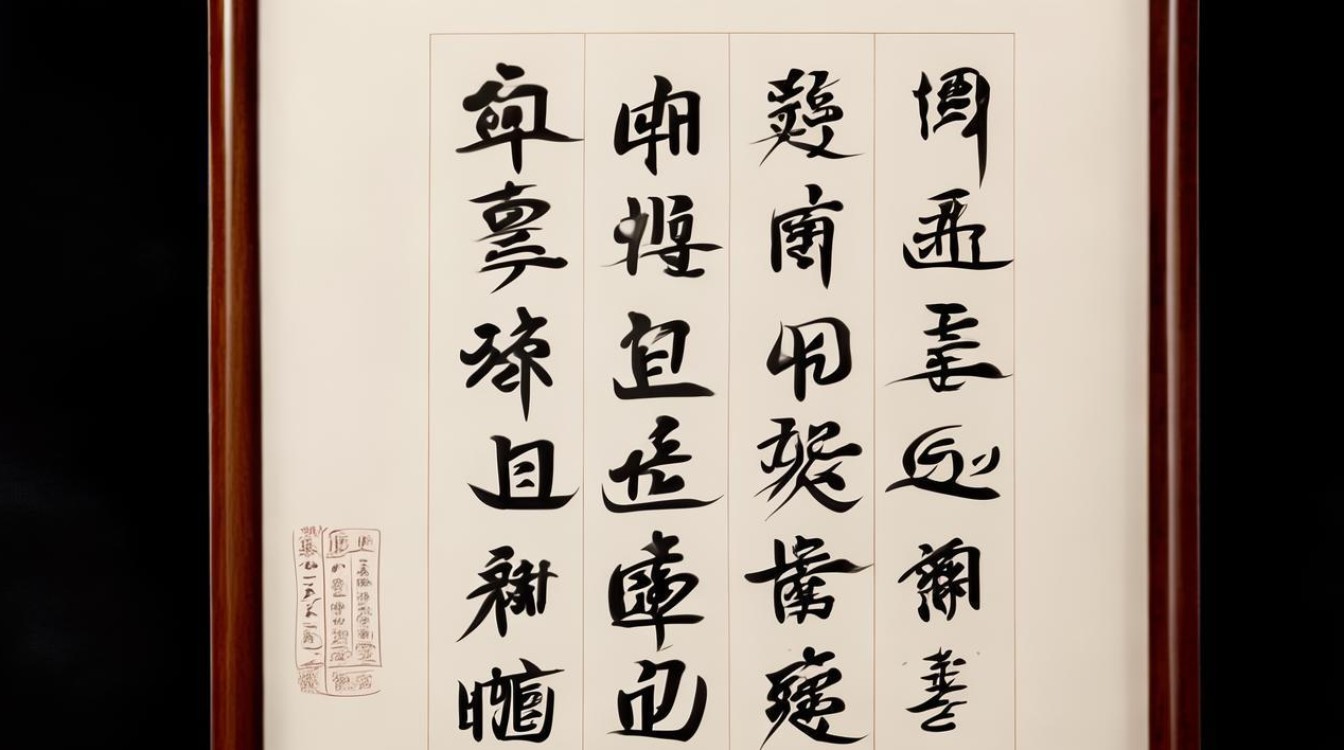

王汉起书法艺术,植根于传统沃土,融铸时代精神,以其鲜明的个人风貌在当代书坛独树一帜,作为活跃于当下的书法家,王汉起数十年如一日沉浸于笔墨世界,兼收并蓄,博采众长,最终形成了雄浑中见灵秀、厚重中显飘逸的艺术风格,其作品既承古典书法之精髓,又具当代审美之新意,深受业界与大众的推崇。

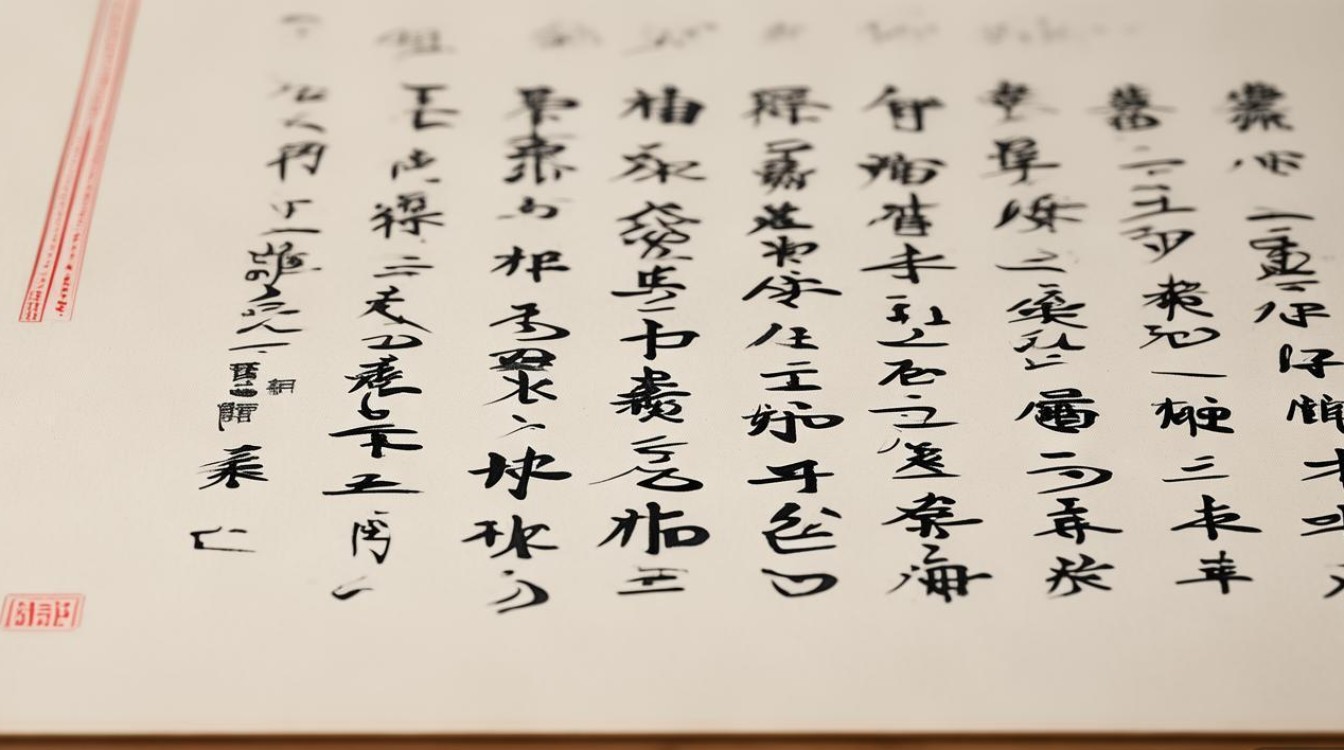

王汉起的书法之路,始于对传统的深刻体悟,他早年遍临碑帖,从汉隶的《张迁碑》《曹全碑》中体味古拙厚重,从魏碑的《张猛龙碑》《龙门二十品》中汲取方劲刚健,又深入二王行草的流美洒脱,兼及宋人尚意书风的率真自然,这种“碑帖兼修”的学书路径,为其打下了坚实的笔墨根基,他尤其注重对线条质感的锤炼,主张“以线立骨”,认为书法的灵魂在于线条的生命力,其用笔方圆兼备,藏露互见,时而如“锥画沙”般浑厚,时而如“屋漏痕”自然,在疾涩顿挫中展现出极强的节奏感与张力,结体上,他打破常规,既尊重汉字结构的内在规律,又敢于变形夸张,或险中求稳,或正欹相生,形成“奇正相生”的独特视觉效果,如《兰亭序》临本中,既保留了原帖的俊逸,又融入了碑书的雄强,别具一番韵味。

墨法上,王汉起善用浓淡干湿的变化,营造出丰富的层次感,其作品常以浓墨为基调,辅以淡墨过渡,枯笔飞白点缀,使墨色如“五彩斑斓”,既显沉郁厚重,又不失灵动鲜活,尤其在行草书中,他通过墨色的浓淡交替,强化了情感的起伏跌宕,如狂风骤雨般的激情与行云流水般的雅致在作品中交织,达到“书为心画”的至高境界,章法布局上,他注重虚实相生、疏密有致,字与字、行与行之间顾盼生姿,既独立成字,又气脉贯通,整体观之如“行云流水”,一气呵成,展现出高超的驾驭能力。

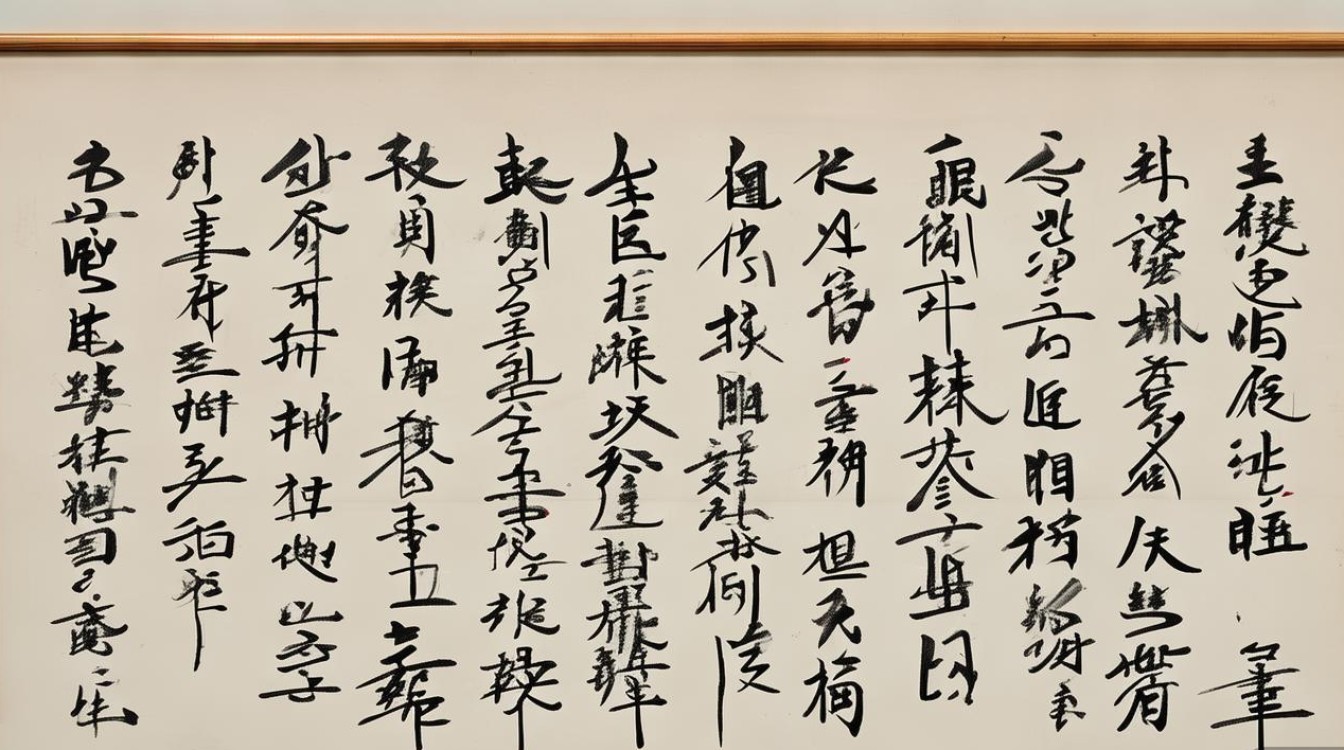

王汉起的书法创作,始终坚守“传承中创新”的理念,他认为,传统不是束缚,而是创新的基石,在汲取传统养分的同时,他积极融入当代审美意识,将个人情感与时代精神注入笔墨,使作品既有古典的雅致,又有现代的张力,其代表作《心经》长卷,以楷书书写,结体端庄而不失灵动,笔力遒劲而气韵流畅,在静谧中透出禅意,被誉为“写心之经”;行草作品《杜甫诗三首》,则将诗的意境与书的情感完美融合,线条如舞,墨色如歌,展现出诗人忧国忧民的情怀与书家豪迈奔放的胸襟。

作为书法艺术的传承者,王汉起不仅致力于创作,更积极参与书法教育与社会推广,他常年开办书法培训班,倾囊相授,培养了大批书法人才;多次参与公益活动,深入基层普及书法知识,让更多人感受汉字之美,其作品多次入选国内外重大书法展览,并被多家美术馆、博物馆收藏,为推动当代书法艺术的发展作出了重要贡献。

王汉起书法风格分期与特点

| 时期 | 艺术特点 | 代表作品 |

|---|---|---|

| 早期(80年代-90年代) | 以楷书、隶书为主,笔法严谨,结体端庄,注重传统功力的夯实 | 《楷书千字文》《隶书条幅》 |

| 中期(90年代-2010年) | 转向行草创作,融合碑帖笔法,线条更具张力,结体开始追求变化与个性 | 《行草滕王阁序》《魏楷对联》 |

| 2010年至今) | 风格趋于成熟,雄浑与灵秀并重,墨法丰富,章法灵动,情感表达更为强烈 | 《心经》长卷《行草杜甫诗》 |

相关问答FAQs

问:王汉起书法的“碑帖融合”具体体现在哪些方面?

答:王汉起的“碑帖融合”主要体现在笔法、结体与气韵三个层面,笔法上,他既吸收碑书方劲、斩钉截铁的“金石气”,又融入帖书圆转、流畅的“书卷气”,如用方笔起笔以显骨力,以圆笔行笔以增韵致;结体上,将碑书的“茂密雄强”与帖书的“欹侧灵动”相结合,既保持结构的稳重,又通过疏密对比、正欹变化打破平板;气韵上,以碑的“浑厚”为基,以帖的“雅逸”为魂,使作品既有雄强的视觉冲击力,又有含蓄深长的文化韵味。

问:初学者学习王汉起书法,应从哪些方面入手?

答:初学者学习王汉起书法,建议分三步走:打好传统基础,可先从其早期楷书作品入手,如《楷书千字文》,重点掌握其用笔的方圆兼备与结体的端庄平稳;临摹碑帖经典,如《张迁碑》《兰亭序》,体会其“碑帖融合”的笔法来源,理解线条的质感和节奏;尝试创作,从简单的对联、条幅开始,融入个人情感,逐步形成对章法、墨法的把控,需注重“读帖”与“临帖”结合,不仅学其形,更要悟其神,理解作品中蕴含的文化内涵与艺术追求。