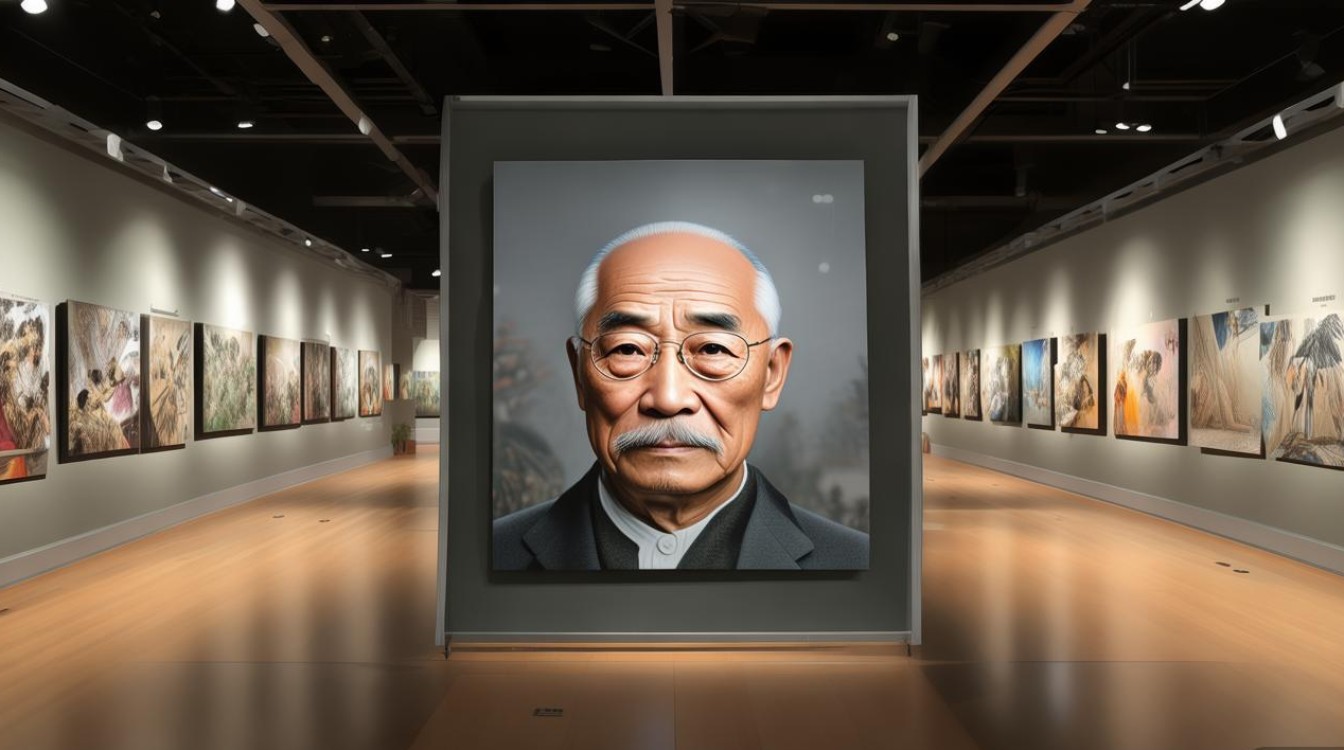

王建龙,当代中国画坛颇具影响力的山水画家,1968年生于山东济南,自幼浸润于齐鲁文化的深厚底蕴中,后深造于中央美术学院中国画学院,师从著名山水画家陈平、贾又福等先生,系统研习传统笔墨与现代构成,逐渐形成兼具古典意蕴与时代气息的艺术风貌,其作品以山水画为核心,兼擅花鸟、书法,尤以“写意山水”与“青绿山水”见长,注重在传统图式与现代审美之间寻找平衡,通过笔墨的节奏、空间的层次与色彩的韵律,传达对自然山川的生命体悟与人文关怀。

生平与艺术启蒙

王建龙的艺术之路始于童年,济南作为历史文化名城,趵突泉的灵动、千佛山的苍翠、大明湖的浩渺,自小便在他心中播下热爱自然的种子,少年时,他常流连于山东省博物馆,临摹古代书画名作,对范宽的雄浑、倪瓒的简淡、石涛的恣肆心追手摹,奠定了坚实的传统基础,1986年,他考入山东艺术学院美术系,接受系统的造型与笔墨训练,期间深受导师于希宁先生“书画同源、外师造化,中得心源”理念的影响,逐渐明确以山水画为终身追求的方向,1994年,他考入中央美术学院中国画系研究生班,在陈平先生“山水画写生与创作”课程中,深入研习宋元山水的丘壑营造与笔墨程式;同时在贾又福先生“山水画意境构成”的启发下,开始探索传统笔墨与现代审美意识的融合,其作品《岱宗秋色》在“全国中国画展”中首次引起业界关注,被评价为“既有宋人骨法,又含当代气息”。

艺术风格与笔墨探索

王建龙的山水画以“写意”为精神内核,以“笔墨”为语言根基,形成了独特的艺术风貌,在笔墨上,他主张“以书入画”,强调线条的节奏与韵律,行笔中兼具黄宾虹的“浑厚华滋”与傅抱石的“破笔泼墨”,时而苍劲老辣,时而滋润空灵,通过中锋、侧锋、逆锋的交替运用,表现出山石的肌理与树木的生机,其皴法融“披麻皴”“解索皴”“斧劈皴”于一体,根据地域地貌灵活变法:描绘北方山川时,多用刚劲的斧劈皴与折带皴,展现太行、泰山的雄浑险峻;表现江南烟雨时,则以柔和的披麻皴与米点皴为主,传递吴越山水的温润朦胧。

在构图上,他打破传统“三远法”的单一视角,常采用“散点透视”与“平面构成”相结合的方式,通过山石的聚散、云气的穿插、树木的掩映,营造出“可行、可望、可游、可居”的意境,如作品《溪山清远图》,以“S”形构图串联起近景的溪流、中景的桥梁与远景的群山,通过虚实相生的处理,使画面既有纵深感,又富有装饰性,色彩运用上,他善用“青绿设色”与“水墨淡彩”的融合,早期作品多受宋代青绿山水影响,以石青、石绿为主色调,辅以赭石、花青,营造出金碧辉煌的视觉效果;近年来则转向“水墨为体,色彩为用”,在墨色浓淡变化中施以淡彩,如《太行新绿》以淡赭石染出山体阳面,花青点染苔藓,既保留水墨的雅致,又增添春天的生机。

代表作品与艺术内涵

王建龙的创作始终围绕“自然与人文”的双重主题,其作品既有对地域风情的真实描绘,也蕴含着对生命与宇宙的哲学思考。《岱宗旭日》是其早期代表作,以泰山为题材,通过高远构图展现日出的壮阔,近景松柏苍劲,中景云海翻腾,巅峰金光破云,笔墨上以浓墨勾皴山石,淡墨渲染云气,色彩上以朱砂点染旭日,既体现泰山的“五岳独尊”,又传达出积极向上的时代精神。《漓江烟雨》则融入了他对南方山水的感悟,以米点皴与破墨法表现漓江两岸的朦胧之美,墨色在湿润中晕染,似有雨丝飘拂,船夫撑篙的身影点缀其间,充满诗意与生活气息。

近年来,他的创作转向更具精神性的表达,《心游太玄》系列以道家“天人合一”为思想内核,画面多采用抽象与具象结合的手法,山石形态简化为几何块面,线条如书法般飞舞,墨色浓淡交替如宇宙阴阳,被评论家称为“用笔墨构建的精神家园”,2021年,其作品《黄河入海》入选“中国共产党历史展览馆”馆藏,以黄河的奔腾气势象征中华民族的奋进精神,通过全景式构图与强烈的色彩对比,展现了传统山水画在重大主题创作中的当代价值。

艺术成就与社会影响

作为当代山水画的中坚力量,王建龙的艺术成就获得了业界的广泛认可,他的作品先后参加“全国美术作品展览”“中国当代山水画展”“国际水墨双年展”等重要展览,并被中国美术馆、中国国家博物馆、上海美术馆等专业机构收藏,出版有《王建龙山水画集》《写意山水笔墨研究》《青绿山水创作探析》等专著,多部作品被编入《中国当代美术全集》《中国山水画教程》等权威教材。

在教学领域,他现任教于中央美术学院中国画学院,担任山水画教研室主任,培养了一批青年画家,他主张“临摹、写生、创作”三位一体的教学方法,带领学生深入太行、黄山、漓江等地写生,强调“师造化”与“得心源”的结合,其教学理念影响了众多艺术学子,他还积极参与公益事业,多次为贫困地区捐赠作品,组织“山水画进校园”活动,推动传统艺术的普及与传播。

王建龙艺术生涯重要节点

| 时间 | 重要事件 |

|---|---|

| 1986年 | 考入山东艺术学院美术系,系统学习中国画理论与技法 |

| 1994年 | 考入中央美术学院中国画系研究生班,师从陈平、贾又福先生 |

| 1996年 | 作品《岱宗秋色》入选“全国中国画展”,获优秀奖 |

| 2000年 | 在中国美术馆举办首次个人画展《王建龙山水画展》,引起广泛关注 |

| 2008年 | 作品《漓江烟雨》被中国美术馆收藏 |

| 2015年 | 出版专著《写意山水笔墨研究》,获“中国美术图书奖” |

| 2021年 | 作品《黄河入海》入选中国共产党历史展览馆馆藏,担任中央美术学院山水画教研室主任 |

| 2023年 | 在上海龙美术馆举办“心游太玄——王建龙山水画展”,展出近年代表作50余幅 |

相关问答FAQs

问:王建龙的山水画如何体现传统与现代的融合?

答:王建龙的山水画在传统笔墨基础上融入现代审美意识,传统方面,他深入研习宋元山水的丘壑营造、笔墨程式与意境追求,如以“披麻皴”“斧劈皴”表现山石质感,以“三远法”构建空间层次;现代方面,他打破单一视角,采用“散点透视”与平面构成,简化繁复细节,强化线条节奏与色彩对比,同时关注生态、人文等当代主题,使作品既有古典意蕴,又符合现代观众的审美需求,太行新绿》在传统青绿设色中加入淡彩晕染,既保留水墨的雅致,又突出“绿色发展”的时代内涵。

问:王建龙在山水画教学中有哪些核心理念?

答:王建山的教学理念可概括为“三位一体,守正创新”,他强调“临摹、写生、创作”缺一不可:临摹是学习传统笔墨程式的基础,需精研范宽、倪瓒等经典;写生是连接自然与艺术的桥梁,主张“对景写生,对心创作”,通过实地观察捕捉山川灵气;创作则需在传统基础上融入个人体悟,形成独特风格,他注重“因材施教”,根据学生特点引导其选择适合的创作方向,鼓励青年画家既扎根传统,又勇于探索,推动山水画的当代发展。