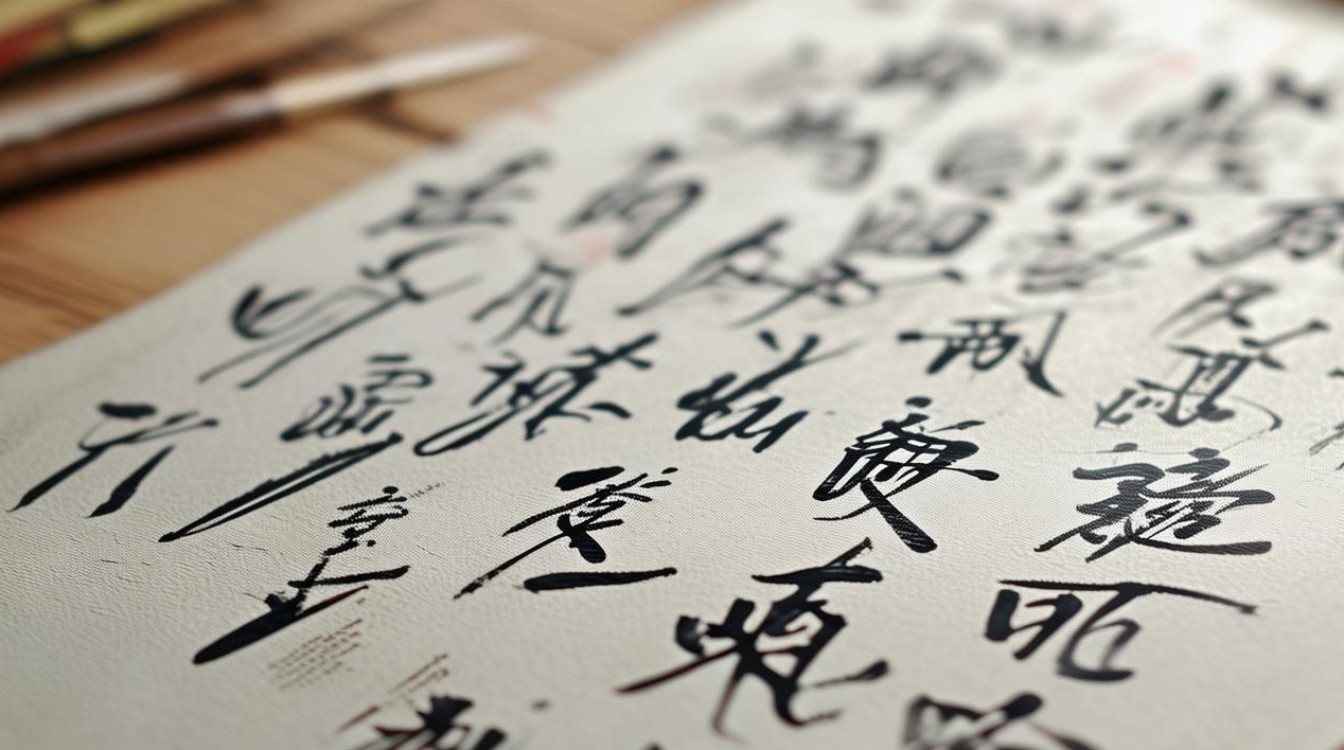

朱乃正(1932-2013)是中国当代艺术史上一位集绘画、书法、教育于一身的大家,其书法成就虽常被绘画声名所掩,却在当代书坛独树一帜,以“书画同源”的实践打破了艺术门类的壁垒,形成了极具个人辨识度的“朱氏书风”,他的书法植根于传统,却不囿于古法;笔力雄健而不失温润,意境深远而充满时代气息,被誉为“文人书法在当代的鲜活注脚”。

朱乃正的书法之路:从笔墨启蒙到自我突破

朱乃正的书法启蒙与成长,始终与人生经历紧密相连,1932年出生于浙江海盐的书香世家,自幼受家庭熏陶临摹碑帖,少年时便以楷书、行书打下坚实基础,1950年考入中央美术学院,师从徐悲鸿、吴作人、李可染等艺术大师,接受系统的造型艺术训练,这为他日后“以书入画、以画养书”的艺术体系埋下伏笔。

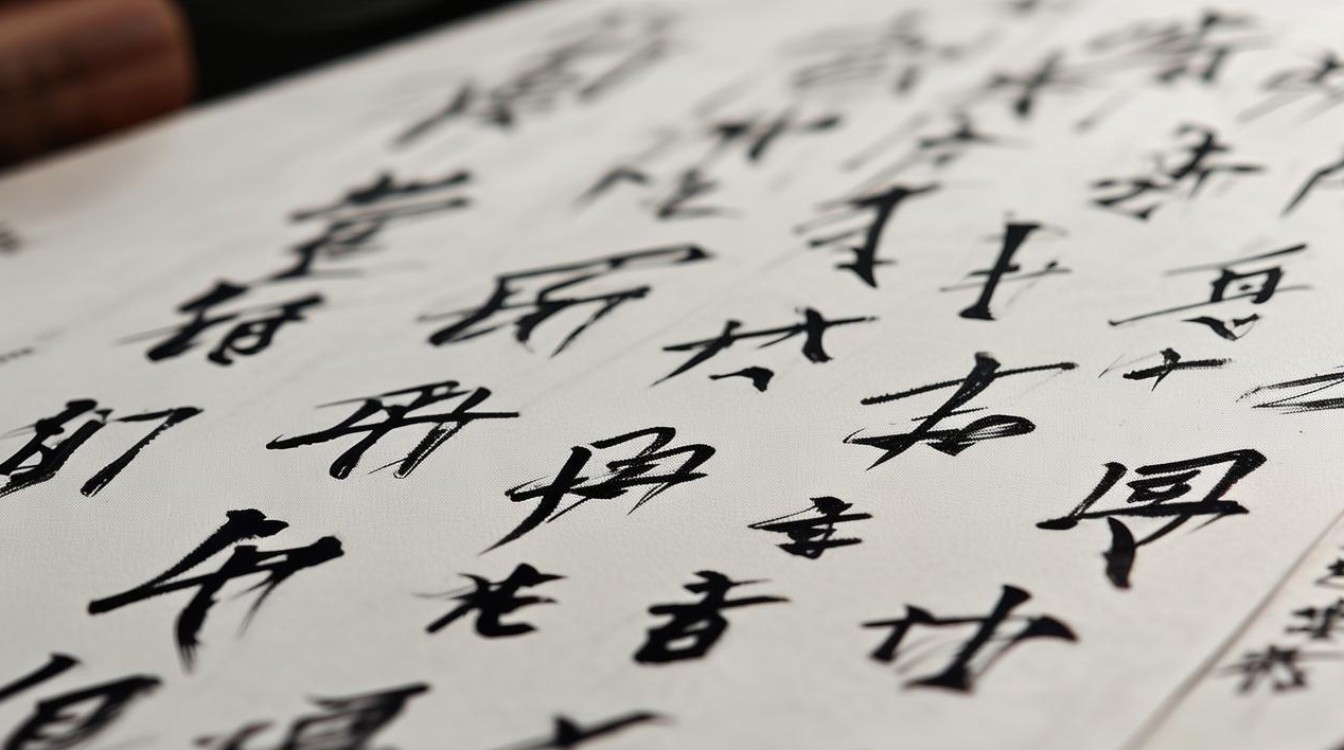

1960年代,朱乃正被下放到青海农村,这段长达十余年的经历成为他艺术风格的重要转折点,远离都市的喧嚣,他在西北高原的苍茫与质朴中,重新审视传统艺术的内核——书法不再是单纯的技法演练,而是情感与生命体验的直接载体,青海的牧民、雪山、草原、老树,这些充满原始力量的意象,逐渐融入他的笔墨线条,使书法从“书斋雅玩”走向“天地大美”,这一时期,他大量研习汉简、魏碑等民间书法,汲取其中粗犷、率真的笔意,打破了帖学书法的精致程式,形成了“拙中寓巧、朴中见华”的独特面貌。

1980年代后,朱乃正重返中央美术学院并担任副院长,艺术创作进入成熟期,此时的书法已不再满足于对传统的模仿,而是将绘画中的构图意识、色彩感悟与书法的笔墨语言深度融合,他提出“书法是线的艺术,更是心的轨迹”,强调“笔随心运,墨由情生”,在狂草的奔放与行书的流畅间,注入了现代文人的精神思考,使作品既有传统的筋骨,又有当代的呼吸。

朱乃正书法的风格解析:传统与创新的辩证统一

朱乃正的书法并非单一书体的沿袭,而是以行草为基调,广泛融合楷、隶、篆等笔法,形成“多体共生”的复合风格,其核心特征可从笔法、墨法、章法、审美取向四个维度解析,具体如下表所示:

| 维度 | 风格特征 | 具体表现与来源 |

|---|---|---|

| 笔法 | “中锋为骨,侧锋为用,刚柔相济” | 深受王羲之《兰亭序》的“遒丽”与颜真卿《祭侄文稿》的“悲壮”影响,同时融入汉简的“方折”与魏碑的“雄强”,笔画中锋含蓄而力透纸背,侧锋灵动而变化丰富。 |

| 墨法 | “浓淡干湿,五色分明;墨由情生,自然天成” | 受绘画中“墨分五色”的启发,书法用墨不拘一格:枯笔飞白如苍松老干,湿笔氤氲如云雾缭绕,浓墨沉厚如高山坠石,淡墨清雅如疏影横斜,形成“墨韵生动”的视觉效果。 |

| 章法 | “虚实相生,疏密有致;计白当黑,奇正相谐” | 打破传统书法的行列界限,借鉴绘画的构图原理,单字大小错落、欹正相依,行气贯通如流水行云,留白处“虽无笔墨,而有画意”,形成“密不透风,疏可走马”的节奏感。 |

| 审美取向 | “拙中见巧,朴中寓华;文人气骨,时代精神” | 追求“大巧若拙”的审美境界,反对刻意雕琢,字形看似“笨拙”,实则蕴含内在的张力;内容多书写自作诗词或经典文句,将个人情感与家国情怀融入笔墨,既有文人的书卷气,又有当代艺术的生命力。 |

朱乃正书法的艺术理念:书画同源与心手相应

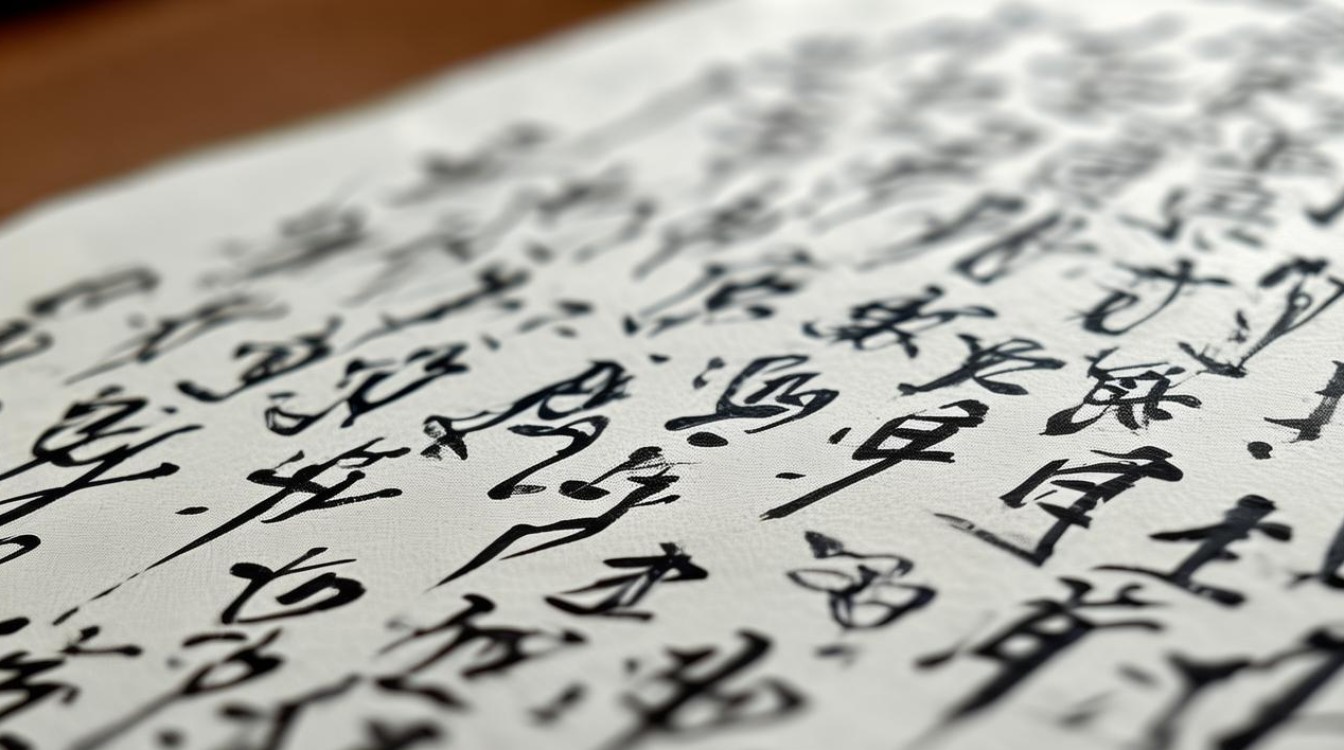

朱乃正始终强调“书画同源”的艺术观,认为书法与绘画在“笔墨精神”上本质相通,他曾言:“书法是线条的舞蹈,绘画是线条的凝固;书法的‘气韵生动’与绘画的‘骨法用笔’,实为同一规律的不同呈现。”这一理念贯穿于他的创作实践:他的绘画以书法线条为骨架,如《青海长云》《国魂》等作品,树木的虬枝、山石的肌理皆以草书的笔意写出,刚劲而富有弹性;他的书法则以绘画的意境为灵魂,如草书《赤壁赋》,字如行云流水,章法如山水画般起伏开合,墨色浓淡变化如烟云缭绕,达到“书中有画,画中有书”的境界。

朱乃正尤为重视“心手相应”的创作状态,他认为,书法的最高境界不是“技法熟练”,而是“心手双畅”——当内心情感与笔墨技巧高度统一时,作品才能自然流露真情实感,他反对“为书法而书法”的炫技倾向,主张“书为心画”,强调创作时的“无意于佳乃佳”,即在放松、专注的状态下,让笔墨成为情感的直接出口,这种理念使他的书法摆脱了形式的束缚,更具人格魅力与精神深度。

朱乃正书法的影响与传承:文人精神的当代延续

作为中央美术学院的教授,朱乃正培养了大批艺术人才,他的书法教育理念影响深远,他主张“师古而不泥古”,要求学生在临摹传统碑帖时,不仅要学习笔法技巧,更要理解古人的精神世界,并将其转化为当代的表达,他曾说:“传统不是束缚手脚的绳索,而是支撑我们走向未来的阶梯。”这一思想引导学生在继承中创新,避免了当代书法中“形式主义”与“复古主义”的两种极端。

在当代书坛,朱乃正的书法被誉为“文人书法的典范”,他的作品既有传统书法的笔墨根基,又有当代艺术的创新意识,为“书法如何走向当代”提供了重要范本,其书法作品被中国美术馆、故宫博物院、国家博物馆等重要机构收藏,多次在国内外举办展览,推动了书法艺术的国际传播,更重要的是,他以一生的实践证明:书法不仅是“技艺”,更是“修身养性、传承文化”的方式,这种对文人精神的坚守,为当代艺术界树立了标杆。

相关问答FAQs

Q1:朱乃正的书法与绘画之间有何具体关联?

A1:朱乃正的书法与绘画是“一体两面”的关系,二者在笔墨语言、精神内涵上高度融合,在绘画中,他大量运用书法的笔法,如以草书的“飞白”画枯枝,以隶书的“蚕头燕尾”画山石轮廓,使绘画线条具有书法的节奏与力度;在书法中,他又借鉴绘画的构图与墨法,通过疏密对比、墨色浓淡营造画面感,使书法作品如同一幅“抽象画”,他的绘画题材(如青海高原、老树苍松)与书法内容(如自作诗词、经典文句)共同承载着他对生命、自然的感悟,实现了“书画互文”的艺术效果。

Q2:朱乃正的书法对当代书法教育有何启示?

A2:朱乃正的书法教育理念对当代书法教育有三点核心启示:一是强调“技道合一”,不仅要教学生“怎么写”,更要引导学生“为什么写”,将技法训练与人文素养培养相结合;二是提倡“跨学科学习”,鼓励学生从绘画、篆刻、文学等艺术形式中汲取营养,打破书法的孤立性;三是主张“传统与创新的平衡”,要求学生在深入研究传统的基础上,结合时代精神进行创新,避免陷入“复古”或“媚俗”的误区,这些理念至今仍是书法教育的重要参考,对培养具有文化底蕴与创新能力的书法家具有重要意义。