送别书法作品是中国传统艺术中情感与笔墨交融的独特载体,承载着“黯然销魂者,唯别而已矣”的千古情愫,也寄托着“海内存知己,天涯若比邻”的豁达祝愿,它不仅是文字的书写,更是心迹的流露,是中华文化“以艺载道”传统的生动体现,从先秦的临别赠言到唐宋的诗书唱和,再到现代的情感寄托,送别书法始终以笔墨为桥,连接着离别者的心灵。

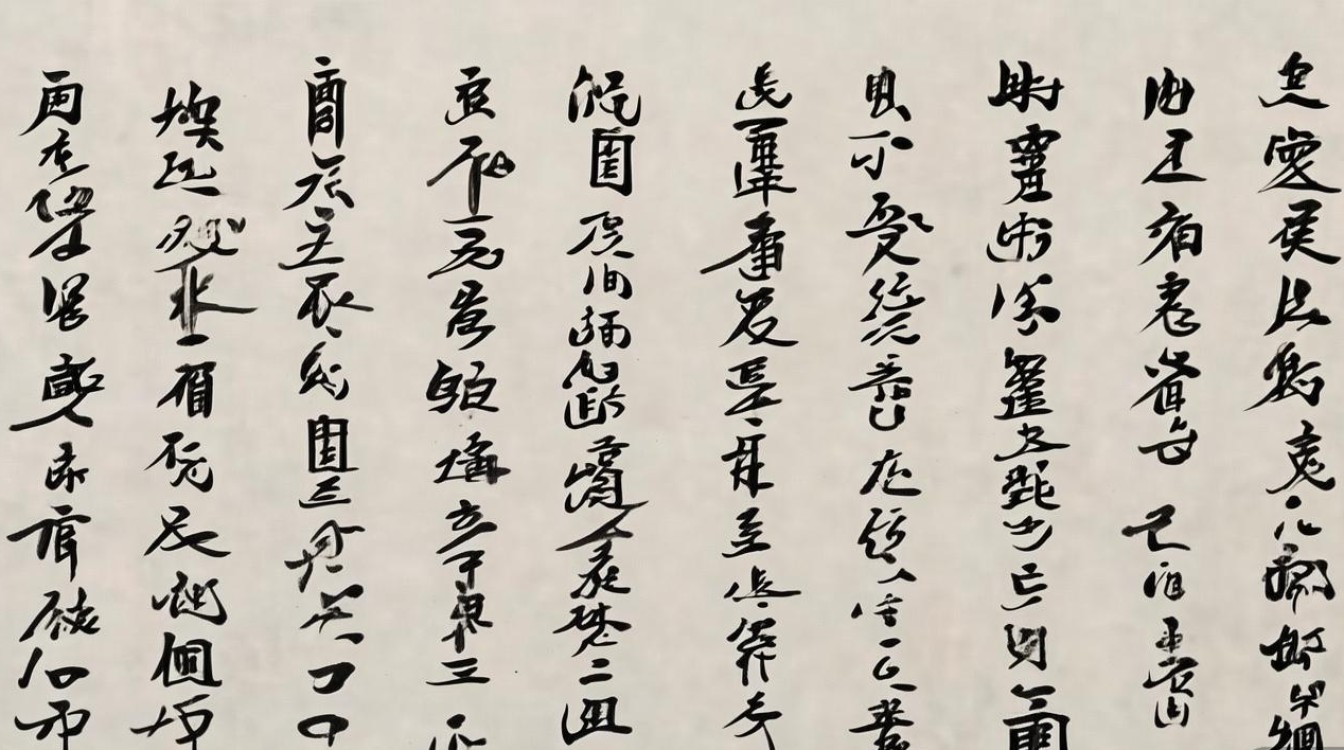

追溯历史,送别书法的渊源可至先秦时期,彼时文人以“投我以木桃,报之以琼瑶”的礼仪表达情谊,临别时在竹简、丝帛上书写赠言,成为最早的送别书法雏形,汉代以后,随着纸笔的普及,送别书法逐渐形成风尚,唐代是送别书法的鼎盛期,文人雅集频繁,送别时赋诗题字成为常态,颜真卿的《祭侄文稿》虽为祭奠之作,但其“抚念摧切,震悼心颜”的悲怆笔触,与送别时的不舍情感异曲同工;柳公权《玄秘塔碑》中“送君千里,终须一别”的刻字,则以楷书的庄重传递着送别的仪式感,宋代文人书法更重抒情,苏轼《黄州寒食帖》中“年年欲惜春,春去不容惜”的时光之叹,虽非直接送别,却暗合了离别中对相聚易散的感慨,为后世送别书法提供了情感范本。

送别书法的文化内涵,在于“书为心画”的深层表达,它融入了传统送别的文化符号,如“柳”(留)、“酒”(别情)、“长亭”(送别之地)等意象,王维《送元二使安西》“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”,书家在书写时,常以行书的绵长笔势表现酒的醇厚,以墨色的浓淡变化渲染离愁;王勃《送杜少府之任蜀州》“海内存知己,天涯若比邻”,则以楷书的方正结构传递豁达胸襟,书法本身的笔墨语言成为情感的延伸:行书的流畅自然,如同送别时依依不舍的絮语;草书的奔放洒脱,恰似离别时激荡的心潮;楷书的端庄稳重,则寄托着对远方的郑重祝福,正如古人所言“喜怒哀乐,各有分数”,送别书法通过点画、线条、章法的呼应,将抽象的情感具象为可感的笔墨之美。

创作送别书法时,需兼顾内容、形式与情感的统一,以下从书体选择、幅式设计、内容构思、情感表达四方面,梳理其核心创作要素:

| 创作要素 | 具体要求 | 示例说明 |

|---|---|---|

| 书体选择 | 根据情感基调与对象选择:行书通用性强,适合日常送别;楷书庄重,适合师长或正式场合;草书奔放,适合知己或激越情感。 | 友人日常送别可选王羲之行书,笔势流畅显亲切;赠师长可选欧阳询楷书,端庄严谨表敬意。 |

| 幅式设计 | 结合赠送场景与内容篇幅:中堂适合正式长文,条幅空间感强,手卷私密性强,扇面小巧雅致。 | 毕业赠师长可用中堂,书写《送东阳马生序》节选;友人雅集送别可用扇面,题短诗“江南有丹橘,经冬犹绿林”。 |

| 情感表达 | 追求真挚、含蓄与寄托:真挚需发自内心,避免套路;含蓄可借景抒情;寄托需融入祝福与期盼。 | 书写“长亭外,古道边,芳草碧连天”时,可通过行草的绵长笔势与淡墨渲染,含蓄表达不舍。 |

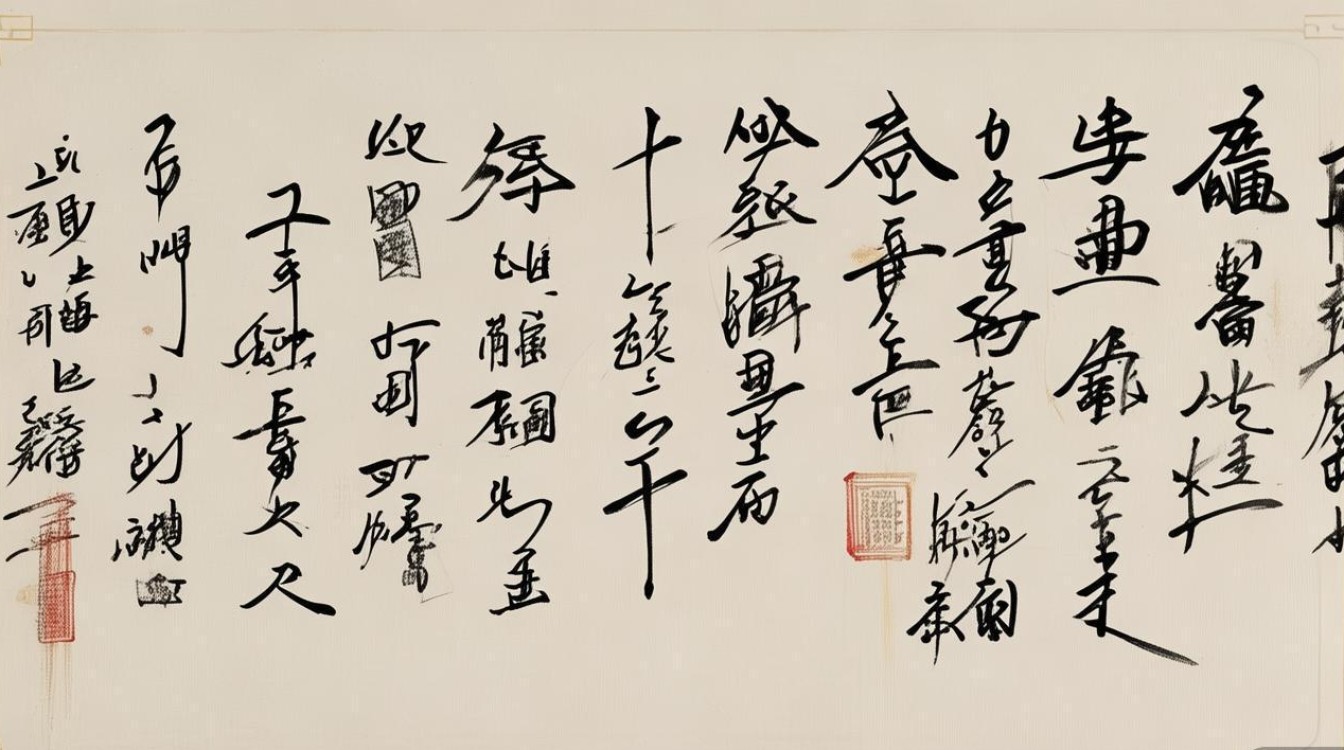

在经典案例中,明代文徵明的《送区乡叙行草卷》堪称典范,此作以流畅行书书写送别友人赴任的诗文,笔法温润,结字疏朗,既有“愿君崇令德,随时爱景光”的殷切嘱托,又通过“行行重行行”的章法节奏,暗喻送别之路的绵长,近代弘一法师的《送别歌》书法,则以楷书端庄书写“长亭外,古道边”,笔笔含悲,字字含情,将“悲欣交集”的送别心境融入笔墨,成为跨越时代的情感符号,当代启功先生赠友书法,常以自作诗“诗债寻常事,人情得失轻”入书,行书笔法灵动,语言质朴,体现了豁达通透的送别态度。

在现代生活中,送别书法依然焕发着独特生命力,毕业季,学生以书法作品赠老师,书写“师恩难忘,前程似锦”;职场中,离职者以定制书法赠同事,融入共同经历的诗句;亲友远行,手写“一帆风顺,岁岁平安”的扇面书法,既有传统仪式感,又显用心,现代书家还创新形式,如将书法与设计结合,在宣纸上题写对方名字与祝福,或以数字书法形式发送,让古老艺术在快节奏的时代中,成为连接情感、传承文化的温暖纽带。

FAQs

Q1:送别书法适合选择哪些书体?如何根据对象选择?

A1:送别书法书体选择需结合对象与场合:行书通用性强,笔势流畅,适合友人、同事等日常送别,如王羲之行书风格;楷书端庄正式,适合师长、长辈,体现尊重,如欧阳询楷书;草书奔放洒脱,适合知己或表达强烈情感,如张旭狂草,若对象性格活泼,可选行草显洒脱;若内敛沉稳,则楷书或行楷更显妥帖。

Q2:现代送别书法如何体现个性化?

A2:现代送别书法个性化可通过内容、形式、元素融合实现:内容上,结合对方爱好、经历创作原创诗句,如“画笔绘山河,此去展宏图”(赠画家);形式上,选择对方喜欢的幅式,如扇面、手卷,或加入对方生肖、姓名印章;元素上,融入现代设计,如将书法与水墨画结合,或用烫金、洒金宣纸,既保留传统笔墨韵味,又体现独特心意,让作品成为“专属情感载体”。