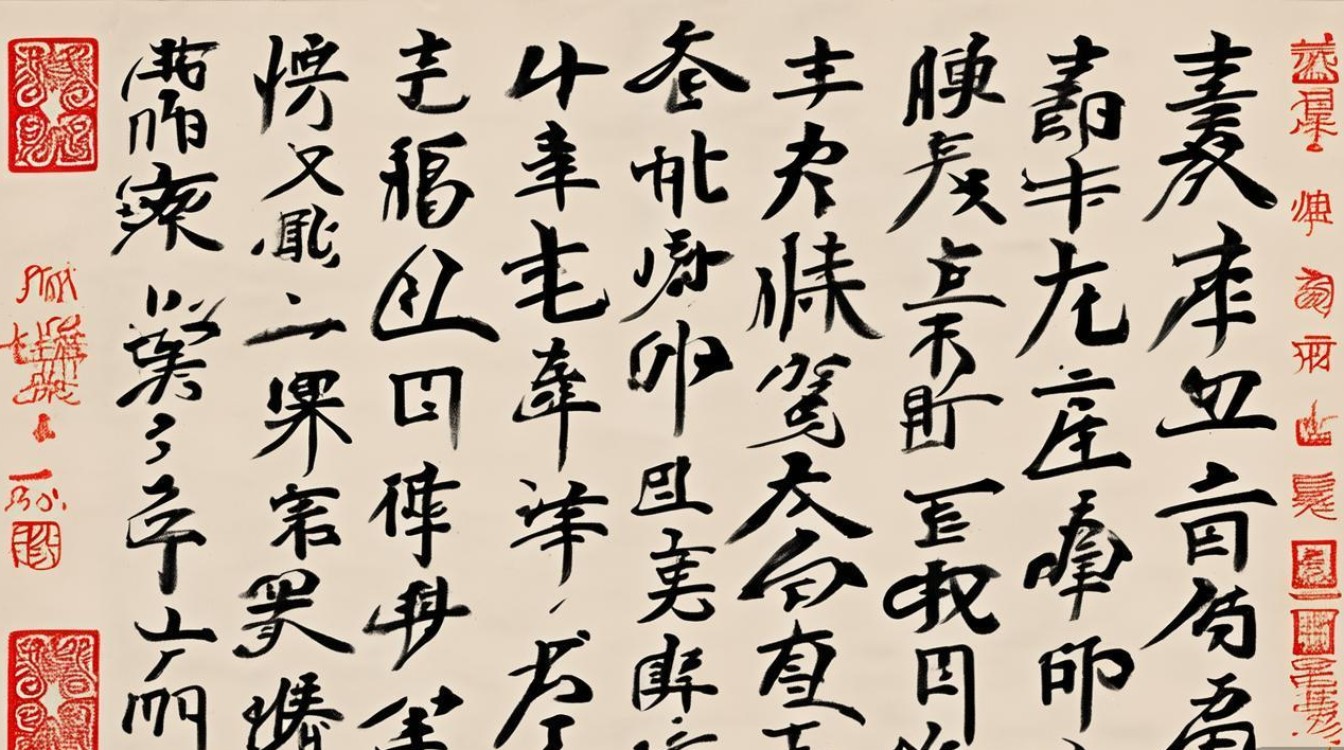

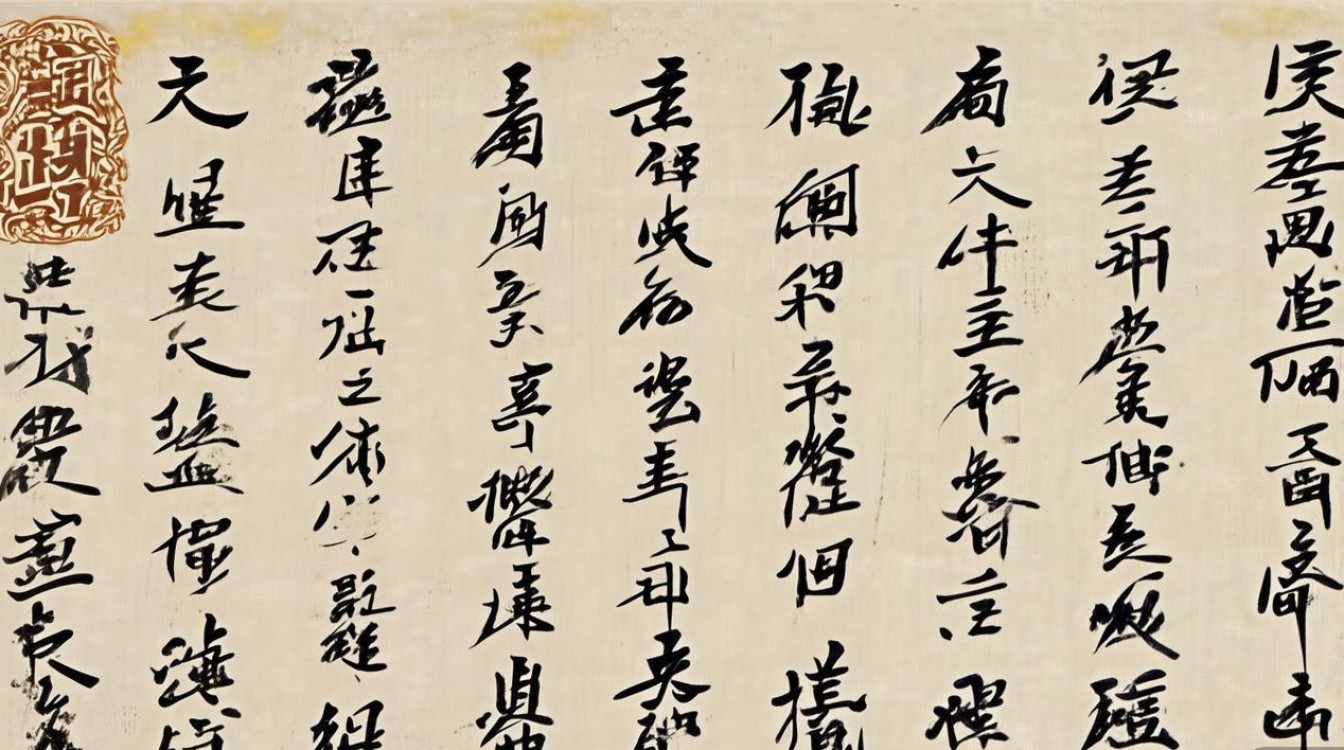

书法作品钤印,是书法创作中不可或缺的最后一道工序,亦是“诗、书、画、印”四艺融合的关键纽带,所谓“钤印”,即用印章蘸取印泥,在书法作品的特定位置盖上印记,其作用远不止于简单的署名,更承载着身份标识、章法平衡、文化意蕴等多重功能,从先秦古玺到明清流派印,钤印艺术随着书法的发展不断演变,逐渐形成一套严谨而富有美学的规范体系,成为衡量书法作品艺术价值的重要维度之一。

钤印的历史演变:从实用到艺术的升华

钤印的起源可追溯至先秦时期,彼时印章主要作为政治权力的凭证,官印用于公务,私印用于商业往来或物品归属,材质多为铜、玉、陶等,形制规整而文字质朴,秦统一六国后,“书同文”政策推动了印章文字的标准化,小篆成为印章的主流字体,“秦印”以方正严谨、布局匀称著称,奠定了印章实用性的基础。

汉代是印章艺术的第一个高峰,随着国力强盛,印章使用范围扩大,官印体系完善,私印则逐渐摆脱实用束缚,开始注重装饰性,汉印文字以缪篆为主,笔画方折饱满,章法“疏可走马,密不透风”,既有官方的庄重,也有民间的灵动,后世“汉印”成为篆刻家取法的典范,魏晋南北朝时期,战乱频繁,印章制作一度衰落,但文人开始参与印章设计,为后世文人印的兴起埋下伏笔。

唐宋时期,书法与绘画的繁荣带动了钤印的艺术化转型,唐代文人如李邕、怀素等,在书法作品中开始钤盖姓名印,印章从单纯的“信物”转变为“作品的一部分”,宋代文人画兴起,苏轼、米芾等书画家倡导“书画同源”,将印章的审美价值提升至与书画同等重要的地位,闲章(如斋号印、诗词印、感悟印)开始广泛使用,印章内容从标识身份扩展到表达情感与哲思。

明清时期,钤印艺术迎来鼎盛,文人篆刻流派兴起,文彭、何震等以石为印材,开创了“文人印”的新纪元,石质印章的普及,使篆刻家得以自由发挥刀法,印章风格呈现多元化:皖派(何震)以猛利见长,浙派(丁敬)以质朴雄浑著称,邓石如“以书入印”,将书法笔意融入印章,赵之谦“印外求印”,将封泥、钱币等元素融入创作,这一时期,钤印的章法、刀法、文字内容都达到极致,成为独立于书法之外的“篆刻艺术”。

钤印的核心作用:不止于“签名”的艺术

钤印在书法作品中的作用,可概括为以下四方面,每一方面都体现了中国传统文化“和谐统一”的审美追求。

身份标识:作者的名片

最基础的作用是明确作者身份,书法作品钤盖的姓名印(包括姓名、字、号、斋号等),如同画家的签名,是作品归属的直接证明,古代文人常用“别号印”替代姓名印,如郑板桥常用“郑燮”“板桥居士”,齐白石常用“木人”“白石老人”,既彰显个性,又避免重复,鉴藏印(如“某某鉴赏”“某某珍藏”)记录了作品的流传历程,成为研究作品递藏历史的重要依据。

章法平衡:画面的“点睛之笔”

书法作品的章法讲究“虚实相生、疏密有致”,而印章正是调节虚实、平衡画面的“杠杆”,从位置上看,印章可作为“实点”填补空白:若作品上部疏朗,可钤起首印(引首章)于右上角;若下部空旷,可钤压角印(闲章)于左下角;若行气连贯,则通过名号印在底部“收住”重心,从色彩上看,朱红色的印章在黑白墨色中格外醒目,既能打破单调,又能形成强烈的视觉对比,如同“万绿丛中一点红”,使画面瞬间生动。

意境延伸:情感的“无声表达”

闲章的使用,让钤印从“形式补充”升华为“意境延伸”,闲章内容多为诗词、吉语、感悟,与书法内容相呼应,深化作品主题,如书写王维“行到水穷处,坐看云起时”,可钤“云起楼”斋号印,强化隐逸情怀;书写励志内容,可钤“自强不息”“金石寿”等吉语印,传递积极精神,清代傅山在狂草作品中钤“拙笔”“不工”,以印文的“拙”呼应书法的“狂”,形成独特的审美张力。

文化承载:传统的“活化石”

印章本身就是文化的载体,其文字内容涉及诗词、典故、哲学思想,篆刻字体融合甲骨文、金文、小篆等书体,章法遵循“计白当黑”“欹正相生”的美学原则,甚至印钮(印章顶部的雕刻)也蕴含吉祥寓意,如龙钮象征权力,兽钮寓意勇猛,瑞兽钮(如狮、貔貅)象征辟邪纳福,一枚小小的印章,浓缩了文字学、美学、民俗学等多重文化内涵,成为传统文化的“微缩景观”。

钤印的位置与章法:规则中的自由

钤印的位置并非随意而定,需遵循“主次分明、呼应协调”的原则,既要符合传统规范,又要根据作品风格灵活调整,以下是书法作品中常见钤印位置及作用,可概括为下表:

| 印章类型 | 位置 | 作用 | |

|---|---|---|---|

| 起首印(引首章) | 作品右上角,正文第一字右侧 | 引导行气,填补上部空白,增添雅致 | “心画”“墨趣”“退思轩” |

| 压角印(闲章) | 作品左下角,或右下角 | 稳定画面重心,平衡疏密,常与起首印呼应 | “长寿”“见素抱朴”“师造化” |

| 名号印 | 正文下方,右侧或左侧 | 明确作者身份,分“姓名印”“字印”“号印”,可单钤或叠钤(如姓名在上,字号在下) | “王羲之”“逸少”“右军” |

| 鉴藏印 | 作品边缘或骑缝处 | 记录收藏历程,多为收藏者姓名、斋号,多枚时按时间顺序排列 | “乾隆御览”“项元汴印” |

章法原则:

- 大小适宜:印章大小需与作品尺寸、字体风格匹配,小楷作品宜用小型细朱文印,避免过大压画面;榜书大字可用粗白文印,增强厚重感。

- 朱白相间:姓名印常用“朱文(阳文)”“白文(阴文)”搭配,如朱文姓名印下钤白文字印,形成色彩与虚实的变化。

- 数量适度:忌“印多压主”,一般作品钤2-3枚为宜(如1枚起首印+1枚名号印,或1枚姓名印+1字号印),明清文人有时钤多枚印,但需遵循“上小下大、左细右粗”的排列规则,避免杂乱。

钤印的材质与工具:品质决定效果

钤印的质量,离不开印章材质与印泥的选择。

印章材质

- 石质印章:寿山石、青田石、昌化石、巴林石为“四大名石”,质地细腻,易于镌刻,是文人篆刻的首选,寿山石温润,青田石脆爽,昌化石古朴,巴林石艳丽,可根据作品风格选择。

- 金属印章:铜印(红铜、紫铜)庄重,多用于官方或正式场合;玉印典雅,但硬度高,镌刻难度大;银印、金印则更显贵重,但易与书法的“文人气质”不符。

- 有机材质:牛角、竹根、木印等,质朴自然,适合追求“拙趣”的作品,但易干裂,需妥善保存。

印泥

印泥是钤印的“颜料”,其品质直接影响印章的呈现效果,优质印泥需具备“颜色鲜艳、不褪色、不渗油、富有厚度”的特点,传统印泥以朱砂(硫化汞)为主要原料,配以蓖麻油、艾绒、冰片等,经过“捶、捣、揉、晒”等工序制成,如“漳州八宝印泥”“西泠印泥”均为上品,使用时需“轻蘸、匀涂、垂直下压”,避免倾斜或重复钤印,以免模糊。

钤印的避讳与创新:传统与时代的对话

传统避讳

古代钤印需遵循严格的避讳制度:

- 避帝王名讳:如唐代避李世民名,“世”改“代”,“民”改“人”;清代避康熙玄烨名,“玄”改“元”,故清代印章中“元”字常见。 冲突:印章文字需与书法内容契合,如书写哀悼内容,不宜钤“长寿”“吉祥”等吉语印;书写豪放内容,不宜钤“婉约”“柔顺”等闲章。

- 避章法忌讳:印章不宜钤在笔画交叉处、字形断裂处或正中“正襟危坐”的位置,以免破坏行气。

当代创新

当代书法创作中,钤印在继承传统的基础上,也呈现出新的趋势: 创新:融入时代元素,如“新时代”“中国梦”“乡村振兴”等主题印章,赋予钤印新的文化内涵。

- 形式创新:打破朱白单色限制,尝试使用蓝色、绿色等彩色印泥;或结合现代设计,将印章形状创新为几何形、异形,增强视觉冲击力。

- 跨界融合:与装置艺术、数字艺术结合,如将印章投影于书法作品上,或通过3D打印技术制作印章,拓展钤印的表现形式。

相关问答FAQs

Q1:书法作品中钤印越多越好吗?如何把握钤印的数量?

A1:并非越多越好,钤印的核心是“画龙点睛”而非“画蛇添足”,一般而言,小型作品(如尺牍、小品)钤2-3枚为宜(1枚起首印+1枚名号印,或1枚姓名印+1字号印);大型作品(如中堂、条幅)可适当增加,但不宜超过5枚,且需遵循“少而精”的原则,若作品本身章法疏密得当、墨色丰富,钤印过多会显得“喧宾夺主”,破坏画面的整体感,判断钤印数量是否合适,可遵循“三看”原则:一看作品大小,二看字体风格(如楷书宜少,草书可略多),三看空白分布(空白多则可适当增加,空白少则宜少)。

Q2:闲章的内容如何选择才能与书法作品呼应?

A2:闲章的选择需与书法内容、情感基调、创作背景相呼应,具体可从三方面入手:一是内容关联,如书写陶渊明“采菊东篱下”,可钤“悠然见南山”或“菊斋”;二是情感匹配,如书写怀才不遇的诗文,可钤“不鸣则已”“一鸣惊人”;三是风格统一,若作品追求“古朴”,可选“金石寿”“师汉人”;若追求“飘逸”,可选“凌云”“鹤寿”,还可结合创作场景,如雨后作书可钤“雨后”“墨韵”,酒后作书可钤“醉笔”“酒仙”,使印章成为作品情感的“注脚”。