陈万隆,20世纪后半叶至21世纪初中国画坛的重要人物,以其独特的“写意山水”风格和对传统笔墨的现代表达而闻名,他出生于1940年代江南书画世家,自幼浸润于笔墨丹青,少年时便随祖父临摹《芥子园画谱》,青年时期考入美术学院,系统学习中国画理论与技法,后又深入敦煌莫高窟临摹壁画,汲取传统艺术精髓,其艺术生涯横跨六十余载,从早期的传统摹古到中期的风格探索,再到晚期的成熟蜕变,始终秉持“笔墨当随时代”的创作理念,将文人画的雅逸之气与自然山水的鲜活气息融为一体,形成了兼具传统底蕴与现代审美的艺术风貌。

在艺术成长的道路上,陈万隆经历了三个重要阶段,早期(1950s-1970s)是其传统功底的奠基期,他不仅精研宋元山水大家的笔法,如范宽的雄浑、倪瓒的萧散,更注重对自然景物的观察写生,足迹遍及江南水乡与名山大川,积累了大量一手素材,这一时期的作品多为临摹与写生结合,笔法细腻,墨色清雅,已显露出对“气韵生动”的追求,中期(1980s-1990s)是他艺术风格的探索期,随着改革开放后西方艺术思潮的涌入,他开始尝试将西方构成美学、色彩理论与传统笔墨结合,在构图上打破传统的“三远法”局限,融入平面构成意识,墨色运用上更加强调层次对比,形成“写意性山水”的雏形,成熟期(2000s-2020s)是其艺术语言的升华期,此时的作品已臻“心手两忘”之境,笔墨恣意而不失法度,构图奇崛而富有张力,无论是表现江南烟雨的朦胧柔美,还是北方山川的苍茫雄浑,都能以简练的笔墨传达出深远的意境,展现出“天人合一”的哲学思考。

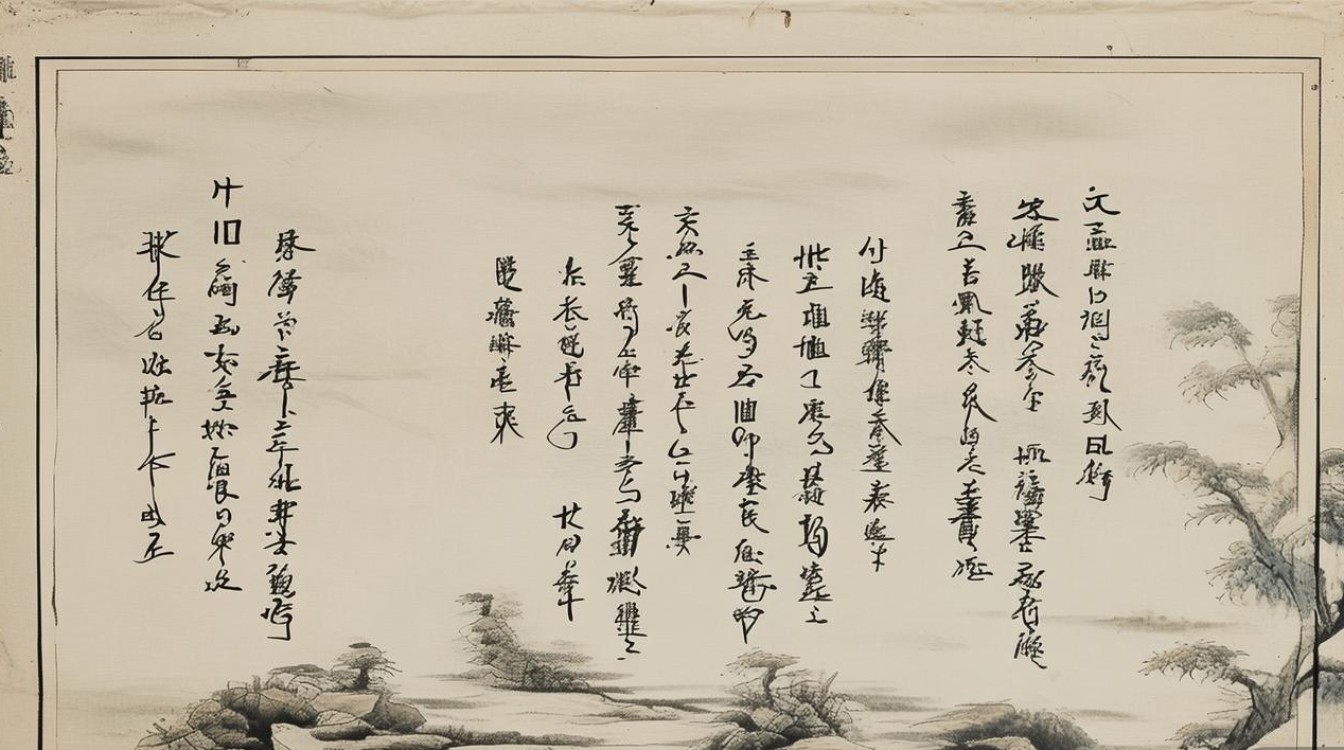

陈万隆的艺术风格以“写意”为核心,在题材选择上,他偏爱江南山水与北方苍茫两类景观,前者取其“秀润”,后者取其“浑厚”,技法上,他将“泼墨”“破墨”“积墨”等传统墨法与“皴擦点染”笔法融合,创造出“墨中有笔、笔中有墨”的艺术效果,他表现江南烟雨时,常用淡墨层层渲染,辅以灵动的线条勾勒屋舍、舟楫,营造出“烟波江上使人愁”的诗意;描绘北方山川时,则多以斧劈皴、披麻皴表现山石肌理,再以浓墨点苔、破色提神,增强画面的视觉冲击力,色彩运用上,他突破传统水墨画单一色调的局限,适度融入赭石、花青、石青等矿物色,使画面既保持水墨的雅致,又增添色彩的层次感,形成“水墨为体,色彩为用”的独特面貌。

其代表作品各具特色,充分展现了不同时期的艺术探索,1985年创作的《烟雨江南图》是中期风格的代表作:画面以横幅构图展现江南水乡全景,近处小桥流水、屋舍俨然,中景烟波浩渺、远山如黛,墨色由浓到淡渐次铺开,营造出“水墨氤氲”的朦胧美;线条则采用“折带皴”与“介字点”结合,既表现了江南水乡的温润,又暗含书法笔意的节奏感,2003年创作的《太行秋色》标志着其成熟期的到来:画面采用竖式构图,以“高远法”展现太行山壁立千仞的气势,山石多用斧劈皴与刮铁皴,刚劲有力;色彩上以赭石为基调,间以花青染远山,秋日的苍茫与山石的雄浑相互映衬,传达出对自然力量的敬畏,2015年创作的《故园春早》则充满生活气息:描绘江南村落春景,桃花盛开,农人耕作,笔墨灵动鲜活,点染之间充满对故土生活的热爱,体现了“画为心声”的创作理念。

陈万隆不仅以艺术创作著称,更致力于中国画的理论研究与传承,他主张“传统是根,创新是魂”,认为中国画的发展必须在继承传统的基础上,融入时代精神与个人体验,他先后出版《陈万隆山水画集》《笔墨当随时代——中国画创作谈》等著作,系统阐述对传统笔墨的理解与现代表达的思考,他积极投身教育事业,在美术学院任教三十余年,培养了一大批青年画家,其“师古人、师造化、师心源”的教学理念,深刻影响了后辈的艺术道路。

为更清晰地展现陈万隆的艺术生涯与创作特点,以下两表分别梳理其艺术分期及代表作品、不同时期作品的题材与技法对比:

陈万隆艺术生涯分期及特点表

| 时间段 | 主要经历 | 艺术特点 | 代表作品 |

|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|

| 1950s-1970s | 师从江南名家,系统临摹传统,深入写生 | 笔墨扎实,注重传统技法,构图严谨 | 《仿古山水册页》《江南写生集》 |

| 1980s-1990s | 赴京深造,融合西方构成美学,探索创新 | 构图大胆,墨色层次丰富,风格初成 | 《烟雨江南图》《黄山松云图》 |

| 2000s-2020s | 风格成熟,举办多次个展,著书立说,投身教育 | 气韵生动,传统与现代结合,意境深远 | 《太行秋色》《故园春早》《溪山清远图》 |

陈万隆不同时期作品题材与技法对比表

| 作品名称 | 创作年份 | 题材特点 | 技法运用 | 情感表达 |

|----------------|----------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|

| 《仿古山水册页》 | 1968 | 摹仿宋元名作 | 工笔细描,墨色淡雅,注重传统笔法 | 对传统的敬畏与学习 |

| 《烟雨江南图》 | 1985 | 江南水乡烟雨 | 泼墨渲染,线条灵动,融入构成意识 | 对江南水乡的眷恋 |

| 《太行秋色》 | 2003 | 北方山川秋景 | 斧劈皴与积墨结合,色彩对比强烈 | 对自然力量的敬畏 |

| 《故园春早》 | 2015 | 江南村落春耕 | 点染结合,笔墨鲜活,充满生活气息 | 对故土生活的热爱 |

陈万隆的艺术成就不仅体现在作品本身,更在于他对中国画当代转型的推动,他以“笔墨当随时代”为创作准则,在传统与现代之间架起桥梁,使古老的山水画艺术焕发出新的生命力,他的作品被中国美术馆、上海美术馆等多家机构收藏,成为研究当代中国画发展的重要案例,其艺术精神与创作理念,至今仍对画坛产生着深远影响。

相关问答FAQs

问题1:陈万隆的“写意山水”与传统文人画有哪些异同?

解答:陈万隆的“写意山水”在“写意”精神上与传统文人画一脉相承,都强调“气韵生动”“以书入画”,通过笔墨抒发个人情感,追求“天人合一”的境界,但二者也存在显著差异:传统文人画多表现隐逸情怀,题材以案头山水、小品为主,笔墨上追求“逸品”格调,风格偏向萧散简淡;而陈万隆的写意山水更注重“外师造化”,将传统笔墨与自然实景深度结合,题材既涵盖江南水乡的柔美,也包含北方山川的雄浑,笔墨上在保持写意性的同时,融入西方构成美学与色彩理论,构图更具现代视觉冲击力,体现了“笔墨当随时代”的创新意识,使传统文人画的精神内核与当代审美需求相契合。

问题2:陈万隆在培养青年画家方面有哪些贡献?

解答:陈万隆不仅自身艺术成就卓著,更将传承中国画艺术视为己任,他于1990年代创办“新文人画研习社”,定期举办技法讲座、写生实践活动与作品点评会,主张“师古人不如师造化,师造化不如师心源”,鼓励青年画家在临摹传统的基础上,深入自然观察生活,融入个人情感与时代思考,他归纳毕生创作经验,出版《山水画笔墨十讲》《写意山水创作方法论》等教学著作,系统讲解笔墨技法、构图规律与意境营造,成为美术院校的重要参考教材,他多次组织青年画家赴名山大川采风,带领学生体验“搜尽奇峰打草稿”的创作过程,在实践中传授“外师造化,中得心源”的艺术理念,三十余年的教学生涯中,他培养了一大批兼具传统功底与创新意识的青年画家,其中多人已成为当代画坛的中坚力量,为推动中国画艺术的传承与发展作出了重要贡献。