张晓丰,1965年生于山东济南,现为中国书法家协会会员、山东省书法家协会理事,其书法作品以“融碑帖之长,成自家风貌”著称,在当代书坛兼具传统底蕴与时代气息,他自幼受家庭熏陶习书,早年师从著名书法家魏启后先生,深得二王书风精髓,后遍临汉魏碑版、唐宋法帖,尤其对《张猛龙碑》《祭侄文稿》用功最勤,数十年来,他在传统笔墨中探寻突破,逐渐形成“以碑为骨、以帖为韵”的独特书风,作品兼具庙堂之气的庄重与山林之趣的灵动,多次在全国书法展览中获奖,并被中国美术馆、日本书道博物馆等专业机构收藏。

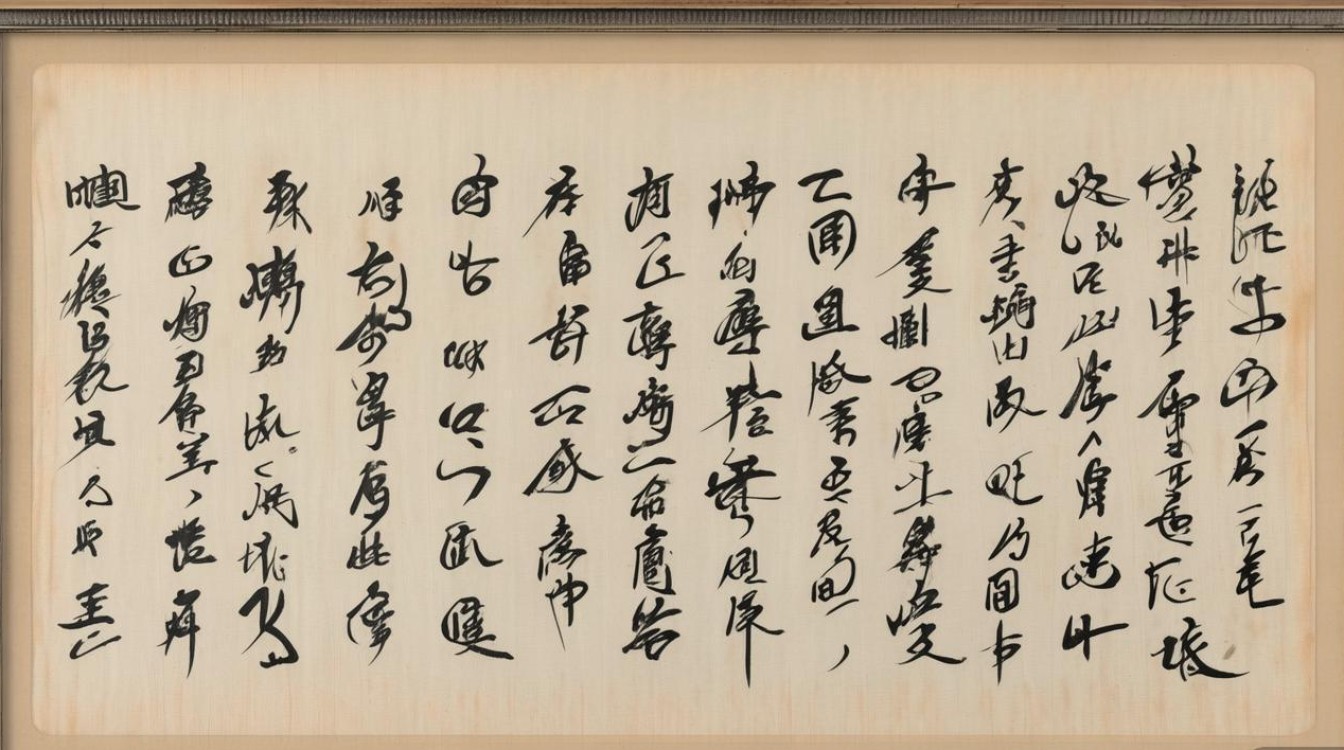

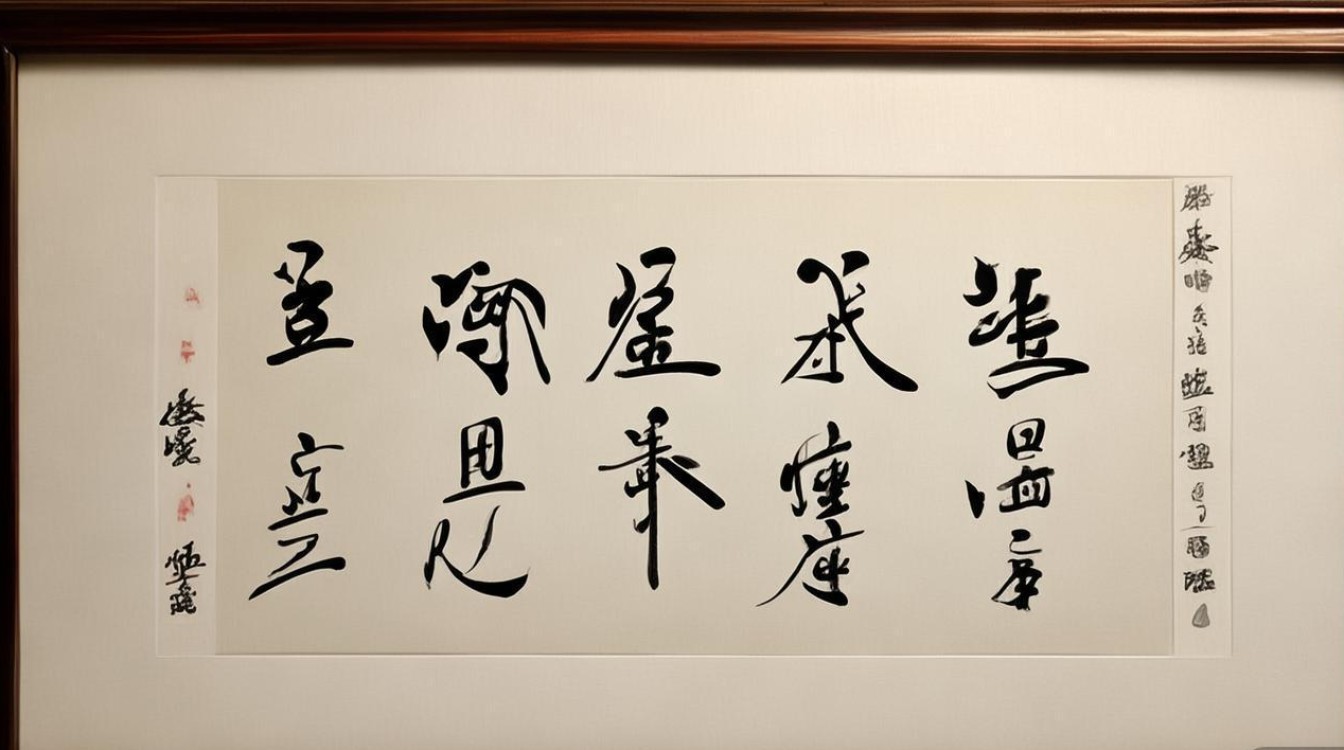

张晓丰的书法创作注重“师古而不泥古”,他主张“笔墨当随时代”,在继承传统的基础上融入个人审美与时代精神,其书路宽广,诸体皆能,尤以行草、魏碑见长,行草书取法二王的典雅流美,兼取米芾的跌宕奇绝,用笔方圆兼备,提按转折间既有帖学的细腻灵动,又含碑版的雄浑厚重;结字打破常规,或疏可走马,或密不透风,欹正相生中暗含平衡,如“险中求稳,动中寓静”,于变化中统一气韵,魏碑作品则直取北朝碑刻的朴拙雄强,用笔方峻刚健,转折处斩钉截铁,结体紧凑而不失舒朗,既保留《张猛龙碑》的方笔骨力,又融入《郑文公碑》的圆融气象,形成“雄中见秀、拙中藏巧”的个人面貌。

在技法层面,张晓丰对笔墨纸砚的运用已臻化境,用笔上,他讲究“以中锋立骨,侧锋取势”,中锋行笔笔力遒劲,如“锥画沙”般入木三分;侧锋取势则险峻多姿,如“屋漏痕”自然天成,墨法上,他善用浓淡干湿的变化,浓墨如“高山坠石”,厚重沉稳;淡墨如“轻烟笼月”,朦胧雅致;枯笔飞白则如“万岁枯藤”,苍劲老辣,墨色的丰富层次使作品极具视觉张力,章法布局上,他注重“计白当黑”,行距疏朗如行云流水,字势连贯如珠玉盘落,整体气韵贯通,既有传统书法的“虚实相生”,又具现代审美的构成意识,其技法特点可概括如下:

| 技法维度 | 特点表现 | 代表作品体现 |

|---|---|---|

| 用笔 | 方圆兼备,中锋为主,提按转折分明 | 行书《赤壁赋》中“横”画的起笔方峻,行笔圆转,收笔含蓄 |

| 结字 | 奇正相生,疏密有致,欹侧取势 | 魏碑《临张猛龙碑》中“神”字的左疏右密,斜画紧结 |

| 墨法 | 浓淡干湿,枯润相生,层次丰富 | 草书《将进酒》中“酒”字的枯笔飞白与浓墨点画对比强烈 |

| 章法 | 行距疏朗,字势连贯,气韵贯通 | 楷书《心经》整体布局疏密得当,上下呼应,形成宁静致远的意境 |

张晓丰的代表作品涵盖行草、魏碑、楷书等多种书体,充分展现其艺术广度与深度,行书《赤壁赋》是其行草书的代表作,该作取法苏轼《黄州寒食帖》的烂漫天真,融入米芾刷笔的痛快淋漓,通篇笔势连绵,墨色淋漓,既见二王的雅逸,又含碑版的雄健,被誉为“当代行书继承与创新的典范”,魏碑作品《临张猛龙碑》则体现了他对北朝碑刻的深刻理解,此作不仅精准把握了原碑的方笔特征与结构特点,更通过笔画的提按与字形的欹侧,赋予古老碑刻以新的生命力,被中国美术馆收藏,其草书《将进酒》气势磅礴,如“大江东去”,笔势开合间尽显盛唐气象;小楷《心经》则笔精墨妙,结字端庄,于方寸之间见空灵之境,被日本书道博物馆视为珍品。

作为当代书法界的实力派书家,张晓丰的艺术影响不仅体现在作品本身,更在于他对书法教育与传承的贡献,他长期担任山东艺术学院书法系客座教授,主张“技道并重”,教学中既强调对传统技法的扎实训练,注重笔墨功夫的锤炼,又引导学生关注书法的文化内涵与时代精神,鼓励在继承中创新,其艺术主张“守正创新”,认为书法创作需植根传统沃土,同时融入个人情感与时代气息,这一理念对青年书法人才的培养产生了积极影响,他的作品多次参加国内外重要展览,如“全国书法篆刻作品展”“国际书法交流展”等,并多次担任全国书法大赛评委,以专业素养推动当代书法的繁荣发展。

FAQs

问:张晓丰的书法与其他当代书法家相比有何独特之处?

答:张晓丰书法的独特之处在于“碑帖融合”的深度与个人风格的辨识度,当代书法家多侧重碑或帖某一方向,而他则将汉魏碑版的雄强方笔与二王帖学的灵动圆笔有机结合,用笔上“方中寓圆、圆中见方”,结体上既保留碑刻的朴拙厚重,又融入帖学的潇洒飘逸,形成“雄强而不失雅逸、古朴而富有生机”的面貌,这在当代书坛独树一帜。

问:学习张晓丰书法需要注意哪些要点?

答:学习张晓丰书法需把握三个要点:一是重视传统根基,建议先临习《兰亭序》《张猛龙碑》等经典,打好笔法与结字基础;二是理解碑帖融合的逻辑,在临摹中体会碑的“骨”与帖的“韵”如何统一,避免生硬拼接;三是注重情感表达,其书法作品中蕴含的个人情感与时代气息,需通过笔墨的枯润、徐疾等变化自然流露,而非单纯追求形似,建议多读其作品分析,体会其章法布局的节奏感与整体气韵的营造。