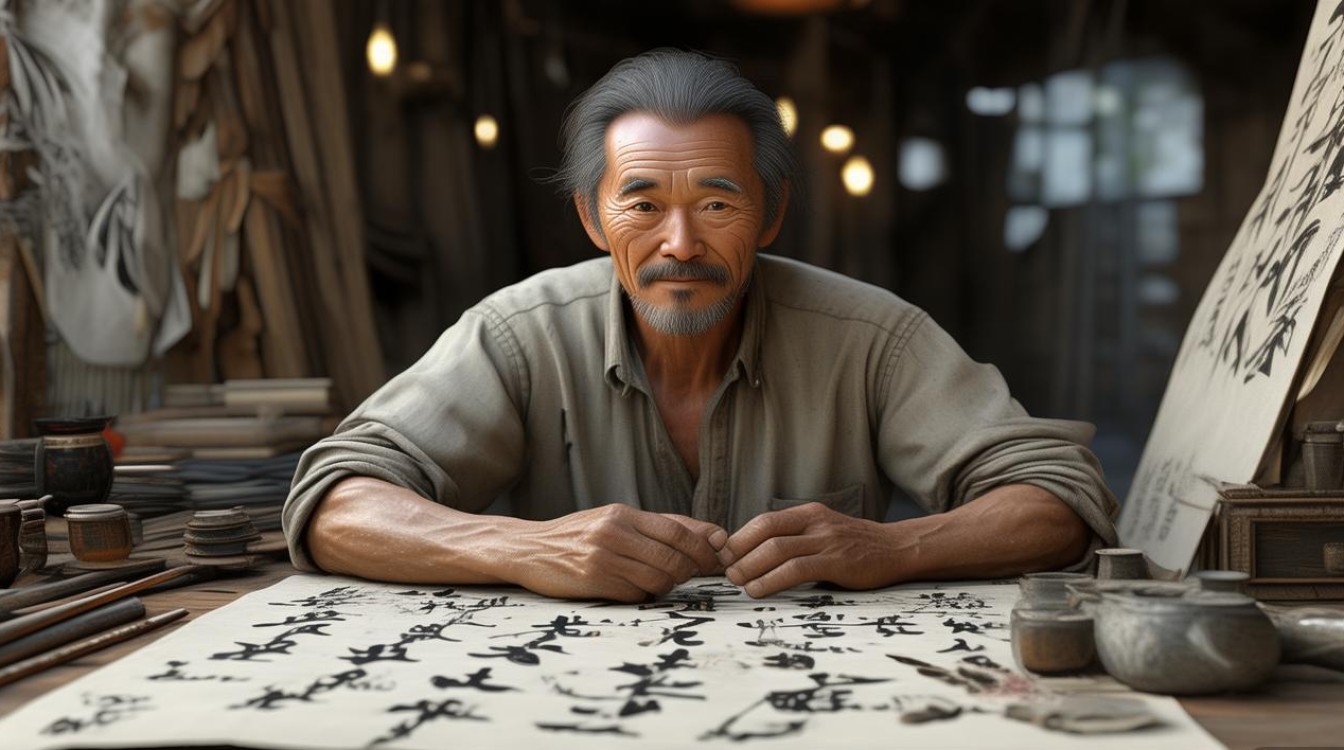

一农书画家,本名李振农,1945年出生于冀中平原一个普通的农耕家庭,祖父是当地小有名气的私塾先生,擅长写春联、画灶马,幼年的李振农常在祖父的书案前研墨铺纸,耳濡目染间对笔墨纸砚产生了浓厚兴趣,尽管后来因家庭负担辍学务农,但他始终未放下手中的画笔与毛笔,在田埂地头、农闲灯下坚持书画创作,逐渐形成了“以农为根、以书为魂、以画为境”的独特艺术风格,被誉为“乡土书画的守望者”。

李振农的艺术成长之路,是与土地深度交织的生命历程,青少年时期,他白天随父母下地耕作,观察春种秋收的农事细节——犁铧翻起的土浪、麦穗低垂的姿态、老农额头的汗珠,都成为他记忆中的“素材库”;夜晚则在煤油灯下临摹《芥子园画谱》,研习颜真卿的楷书与王羲之的行书,他没有机会进入专业院校,却从乡村生活的烟火气中悟出了艺术的真谛:“书画不是悬在墙上的摆设,而是长在土地里的庄稼,根扎得深,才能长得有筋骨。”上世纪70年代,他偶然得到一本《徐悲鸿画集》,对其中《愚公移山》的乡土叙事与笔墨力量深受震撼,从此确立了“以农入画、以书载道”的创作方向。

他的书画作品始终围绕“乡土”展开,既有对农耕文明的深情回望,也有对乡村振兴的热切呼应,国画多取材于田间劳作的场景,如《春耕图》中,老黄牛弓着脊背奋力拉犁,农人赤脚踩在泥水里,笔触粗犷却充满力量,墨色浓淡间展现出土地的厚重与生命的律动;《秋收时节》则以金黄的稻浪为背景,农妇弯腰割稻的剪影与远处的谷仓相映成趣,用没骨法表现的稻穗饱满灵动,写意与工笔的结合让画面既有生活气息又不失艺术高度,书法则偏爱自作诗词,内容多为咏叹农事、抒怀乡愁,如“汗滴禾下土,墨染纸上烟”这样的诗句,用朴实的语言道出农人与艺术家的双重坚守,笔法上融颜体的雄浑与魏碑的朴拙,结字方正而不失灵动,恰如北方农民的性格——厚重而坚韧。

为了更清晰地展现李振农不同时期的艺术特点,可将其创作生涯分为三个阶段:

| 艺术分期 | 时间段 | 创作特点 | 代表作品 |

|---|---|---|---|

| 萌芽期 | 1960s-1970s | 以临摹传统为主,题材局限于身边农事小品,笔墨尚显稚嫩,但生活气息浓厚 | 《农家院小景》《麦田即景》 |

| 成熟期 | 1980s-2000s | 形成独特的乡土风格,将文人画意境与民间艺术元素结合,笔墨老辣,主题深化 | 《春耕图》《乡居偶得》 |

| 升华期 | 2000s至今 | 关注乡村变迁,作品融入时代思考,构图更开阔,色彩运用更丰富,兼具传统与当代 | 《丰收的田野》《乡村振兴图》 |

除了创作,李振农还致力于乡村艺术教育,自1985年起,他在自家开办“农家庭院书画班”,免费教村里的孩子写毛笔字、画简笔画,三十余年间培养出上百名“乡土小画家”,他常说:“庄稼人种地要留种,书画也要‘留种’,让娃娃们从小就知道咱们的根在哪里。”2010年,他将自己的30幅代表作捐赠给县博物馆,成立“一农书画乡土艺术馆”,让更多人通过他的作品感受农耕文化的魅力。

李振农的艺术,是土地与笔墨的对话,是传统与时代的交响,他用一生的实践证明:真正的艺术从不远离生活,当书画的根须深扎在乡土的沃土中,便能生长出打动人心的力量,正如他在自述中所写:“我是个农民,画的是庄稼,写的是乡愁,这辈子最大的心愿,就是让笔墨里的土地香,飘得更远、更久。”

相关问答FAQs

问:李振农的作品为何能被称为“乡土书画的守望者”?他的艺术特色与传统文人画有何不同?

答:李振农被称为“乡土书画的守望者”,是因为他始终扎根农村生活,以农耕文明为核心创作主题,用书画记录和传承即将消失的乡土记忆,与传统文人画相比,他的艺术特色体现在三个方面:一是题材上,传统文人画多寄情山水、梅兰竹菊,而他专注于农事劳作、乡村风物,更具生活实感;二是笔墨上,他融合了民间艺术的质朴与文人画的技法,用墨更浓重,笔触更粗犷,少了“雅逸”,多了“野趣”;三是情感上,传统文人画多抒发个人闲适或失意,他的作品则饱含对土地的敬畏、对农民的深情,情感更为质朴深沉。

问:在数字化时代,像李振农这样的乡土书画家对当代艺术创作有何启示?

答:在数字化时代,李振农的创作启示我们:艺术创作需“接地气”才能“有底气”,他证明了生活是艺术的源泉——没有对农村生活的长期观察和体验,就不可能画出充满生命力的《春耕图》,他坚守文化根脉,将传统书画技法与乡土文化结合,为传统艺术的当代转化提供了范例,他的“农家庭院书画班”提醒我们,艺术的传承不仅需要专业院校,更需要深入民间的“火种”,当代艺术创作者若能像他一样,既不盲目追逐潮流,也不固步自封,而是立足本土、扎根生活,便能创作出既有温度又有深度的作品。