王歌之书法是中国书法史上南朝时期的重要代表,其艺术成就与理论贡献对后世产生了深远影响,作为东晋“书圣”王羲之的族裔,王歌之承袭了琅琊王氏的书法家学,在魏晋风度与南朝士族文化的双重熏陶下,形成了独具特色的书法风格,他不仅以精湛的笔墨技艺著称,更以系统的书法理论构建了南朝书法的审美体系,堪称“尚韵”书风的集大成者。

生平与家学渊源

王歌之(生卒年不详),字昭文,琅琊临沂(今山东临沂)人,生活于南朝宋、齐之际,出身于“书法冠冕”的琅琊王氏家族,其先祖王导、王羲之、王献之等均为中国书法史上的里程碑式人物,家族深厚的书法底蕴为王歌之提供了得天独厚的成长环境,自幼便沉浸于“临池学书,池水尽黑”的传统之中,史载其“幼承庭训,耽玩翰墨”,既继承了王羲之“内擫”笔法的含蓄蕴藉,又融合了王献之“外拓”笔法的恣肆奔放,在二王书风的基础上形成了“温润妍妙,风流姿媚”的个人面貌,南朝宋时,王歌之官至秘书郎,负责宫廷典籍与书法收藏,得以遍览前代法书,博采众长;入齐后,迁升秘书监,进一步奠定了其在南朝书坛的宗主地位,其交游圈多为当时的文化名士,如谢赫、沈约等,共同推动了南朝文艺“尚韵”审美思潮的发展。

书法风格与艺术特点

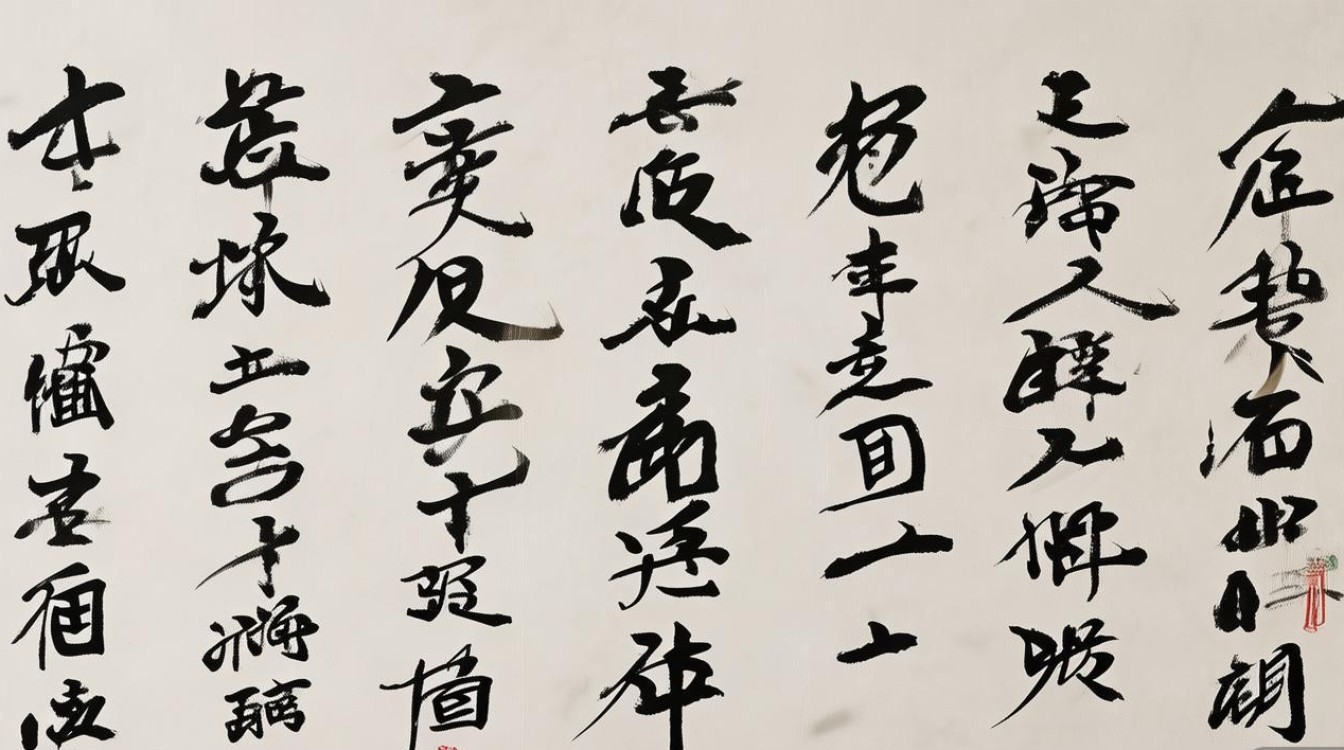

王歌之的书法以南朝盛行的“行草”见长,楷书亦具功力,其风格可概括为“晋韵唐骨之间”,既有晋人尚韵的雅逸,又初具唐法尚法的端严,具体而言,其艺术特点体现在以下三方面:

(一)用笔:刚柔并济,提按精微

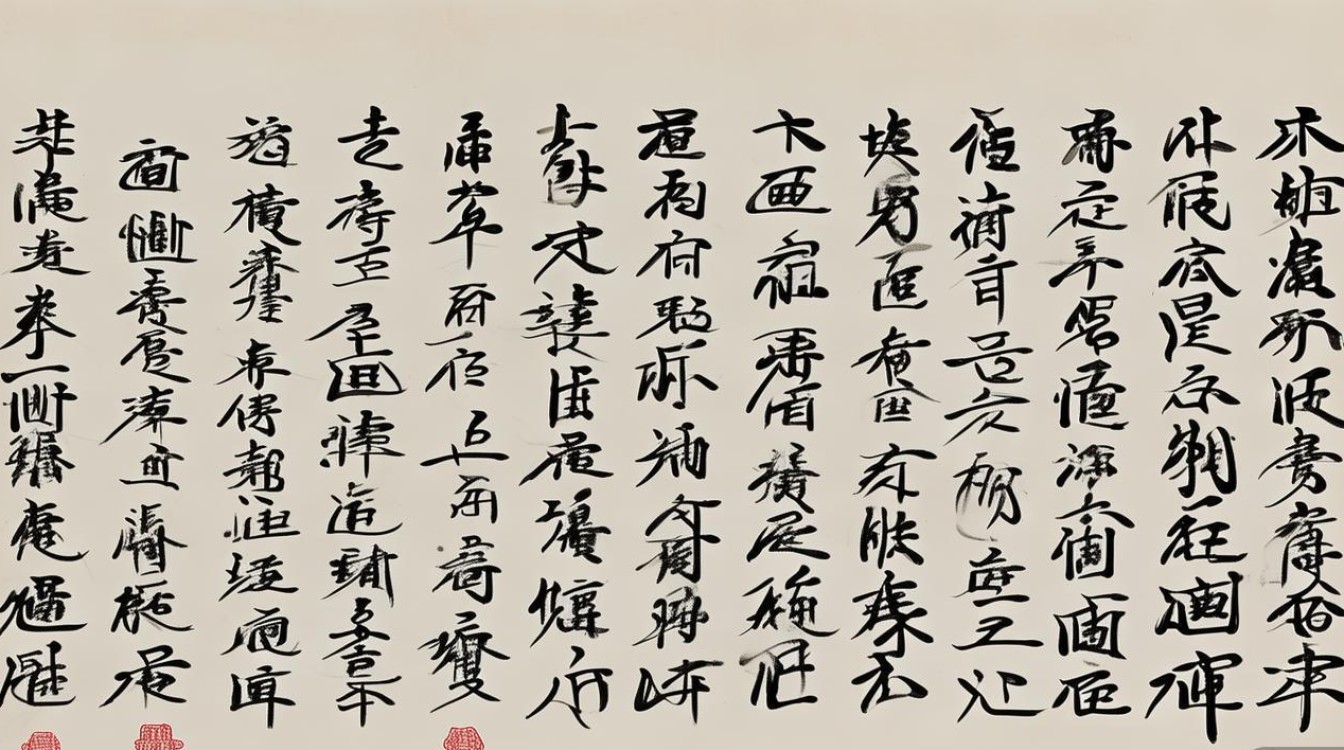

王歌之的用笔深得二王笔法精髓,尤以“内擫”笔法为核心,强调笔画中段的含蓄与骨力,其行笔“如锥画沙,如印印泥”,既非一味圆媚,亦非刻意方刚,而是在提按转折间形成“刚柔相济”的节奏感,如传世摹本《一日无申帖》,笔画以露锋起笔,顺势铺毫,行笔中锋为主,偶侧锋取势,收笔或回锋含蓄,或露锋利落,体现出“屋漏痕”般的自然意趣,在牵丝映带处,其笔断意连,似断还连,既保持了草书的流动感,又避免了浮滑之弊,展现出“导之则泉注,顿之则山安”的笔墨控制力。

(二)结字:疏密有致,欹正相生

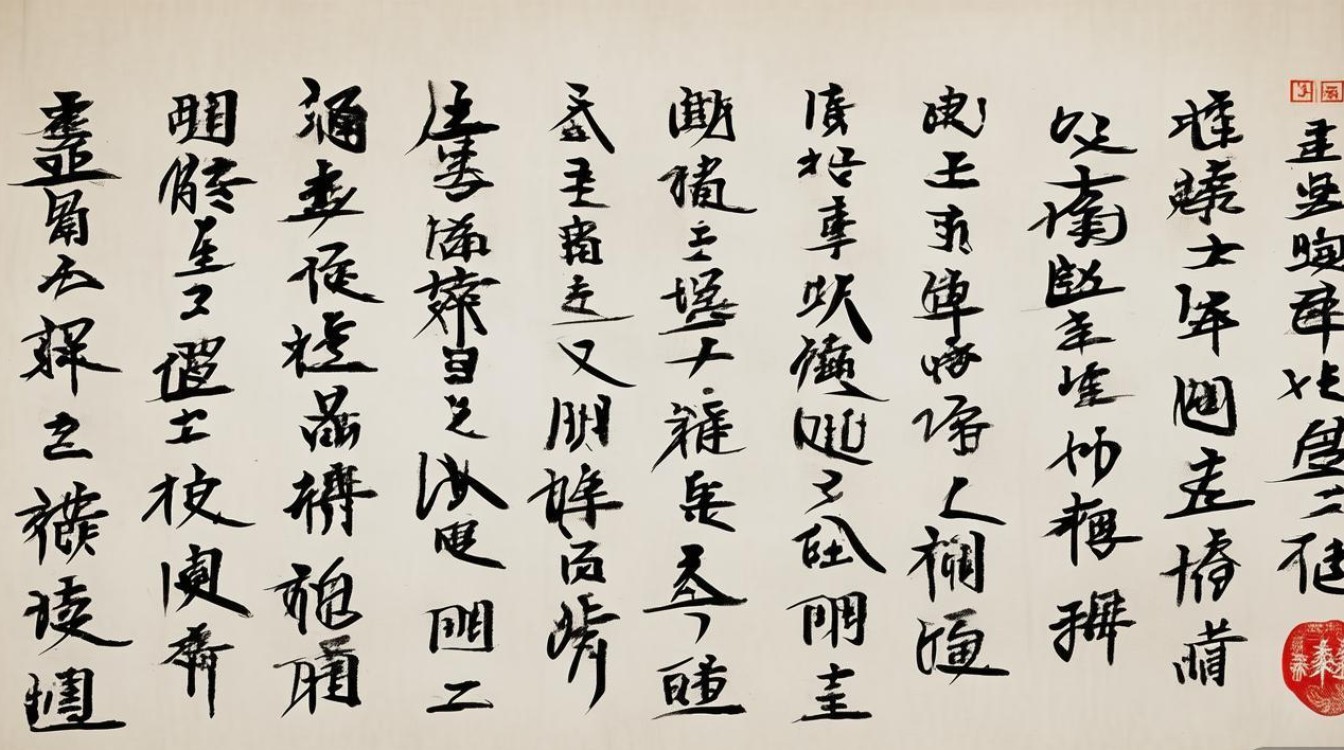

王歌之的结字打破了王羲之“平正安稳”的常规,在“险绝”中求“平正”,形成“疏可走马,密不透风”的空间对比,其字形多取横势,左右开张,中宫紧收,外围舒展,既有王献之“一笔书”的连绵气势,又具王羲之“字势雄逸”的体态之美,如《新月帖》(传为摹本)中“新”“月”二字,“新”字左右结构左密右疏,左侧“亲”部收敛,右侧“斤”部舒展;“月”字则化圆为方,以斜为正,通过笔画的欹侧变化打破平衡,又在整体上形成和谐统一,体现出“既知平正,务追险绝;复归平正”的结字辩证法。

(三)气韵:风神萧散,雅逸天成

南朝书法尚“韵”,王歌之的书法正是“韵”的典范,其作品不追求强烈的视觉冲击,而是通过笔墨的自然流露传递出士大夫的萧散风神,无论是尺牍小札还是文稿手书,皆呈现出“不激不厉,而风规自远”的意境,如《翁尊帖》,通篇气息贯通,字与字之间虽无牵丝,却笔意相连,如行云流水般自然流畅,展现出“晋人尚韵”的审美追求——以简约的笔墨表达丰富的情感,以平淡的境界彰显深厚的学养。

代表作品与传世影响

王歌之的传世作品多为摹本或刻帖,真迹已不可见,但通过《淳化阁帖》《宝晋斋法帖》等丛帖仍可窥其风貌,其代表作包括《一日无申帖》《新月帖》《翁尊帖》等,均为尺牍草稿,书写随意而精妙,最能体现其书法性情,在书法理论方面,王歌之著有《书议》《书赋》等,是中国书法理论史上的重要文献。《书议》首次系统比较各书体优劣,提出“草贵流而畅,章贵简而便”的观点;《书赋》则强调“情凭虚而立象,思沿物而传形”,将书法创作与情感抒发、自然物象相联系,对后世孙过庭《书谱》等理论著作产生了直接影响。

在书法史上,王歌之上承二王,下启隋唐,是连接晋唐书法的关键人物,唐代张怀瓘《书断》将其列为“能品”,赞其“得右军之筋骨,而增其妍美”;宋代米芾《书史》称其“如散僧入圣,天真烂漫”,其书法不仅影响了南朝的萧子云、智永等书家,更为唐代“尚法”书风的形成奠定了基础——虞世南、褚遂良等初唐大家皆从王氏书风中汲取营养,而王歌之的“刚柔并济”笔法与“欹正相生”结字,正是晋韵向唐法过渡的重要桥梁。

历史地位与当代价值

王歌之作为南朝书法的集大成者,其历史地位不仅在于艺术成就,更在于他对书法理论的系统梳理与审美构建,他提出的“韵”“法”“情”统一的书法观,既是对魏晋风度的继承,又是对南朝士族文化的提炼,为中国书法美学的发展提供了重要范式,在当代,王歌之书法的研究与传承,对书法创作与理论建设仍具启示意义:其一,如何在传统与创新中找到平衡点,其“晋韵唐骨”的风格融合值得借鉴;其二,书法创作应注重“情”的表达,避免沦为单纯的技法展示;其三,书法理论需立足实践,从具体作品中提炼规律,而非空谈玄理。

王歌之书法风格与技法解析

| 书体 | 用笔特点 | 结字特点 | 代表作品(或文献记载) | 审美意蕴 |

|---|---|---|---|---|

| 行书 | 内擅为主,外拓为辅,提按分明 | 疏密相间,体势开张,中宫紧收 | 《一日无申帖》《翁尊帖》 | 温润雅逸,风流姿媚,晋韵悠长 |

| 草书 | 连绵飞动,牵丝映带,节奏明快 | 大小错落,欹正相生,气贯通篇 | 《新月帖》(传摹本) | 潇洒奔放,神采飞扬,意态自然 |

| 楷书 | 方圆兼备,笔画遒劲,藏露结合 | 平正中见险绝,端庄而灵动 | 《宝晋斋法帖》刻本 | 严谨古雅,骨力洞达,兼具法度 |

相关问答FAQs

Q1:王歌之与王羲之、王献之的书法有何异同?

A:王歌之与王羲之、王献之同属琅琊王氏,书法一脉相承,但各有侧重,相同之处在于:皆以行草见长,用笔讲究中锋与提按,结字注重体势与气韵,体现了“尚韵”的审美追求,不同之处在于:王羲之书法“古质而今妍”,以“平和自然”为最高境界,笔画含蓄内敛,结字平正安稳;王献之“破体”创新,笔法外拓奔放,结字连绵紧致,更具“一笔书”的恣肆;王歌之则融合二者之长,既保留了王羲之的“内擅”骨力,又吸收了王献之的“外拓”姿媚,风格更趋秀妍,且南朝“尚风姿”的审美使其作品更具文人雅逸之气,少了二王时期的“古拙”,多了“妍美”的时代特征。

Q2:王歌之的《书议》在书法理论史上有何贡献?

A:《书议》是王歌之书法理论的代表作,其贡献主要体现在三方面:一是首次系统比较了篆、隶、草、行、楷各书体的艺术特点与实用价值,提出“草书流便于草行,楷书详于楷则”,为书体分类提供了理论依据;二是强调书法创作需“情动形言,取会风骚之旨”,将书法与文学、情感、自然物象相联系,突破了汉代“书为心画”的朴素认知,深化了书法的抒情性;三是在品评标准上,提出“神采为上,形质次之”,确立了以“神韵”为核心的南朝书法审美观,对后世张怀瓘《书断》、孙过庭《书谱》等理论著作产生了深远影响,成为连接魏晋书法美学与唐代书法理论的重要纽带。