高胜奎作为当代书法艺术领域的重要践行者,其书法创作以深厚的传统根基为底蕴,以鲜明的时代精神为内核,形成了兼具金石气与书卷意的独特风貌,他的艺术之路植根于对古典书法的精研深悟,又在笔墨实践中不断突破边界,最终在碑帖融合的探索中走出了一条属于自己的创新之路,为当代书法的发展提供了极具价值的实践样本。

师承与根基:传统经典的深度浸淫

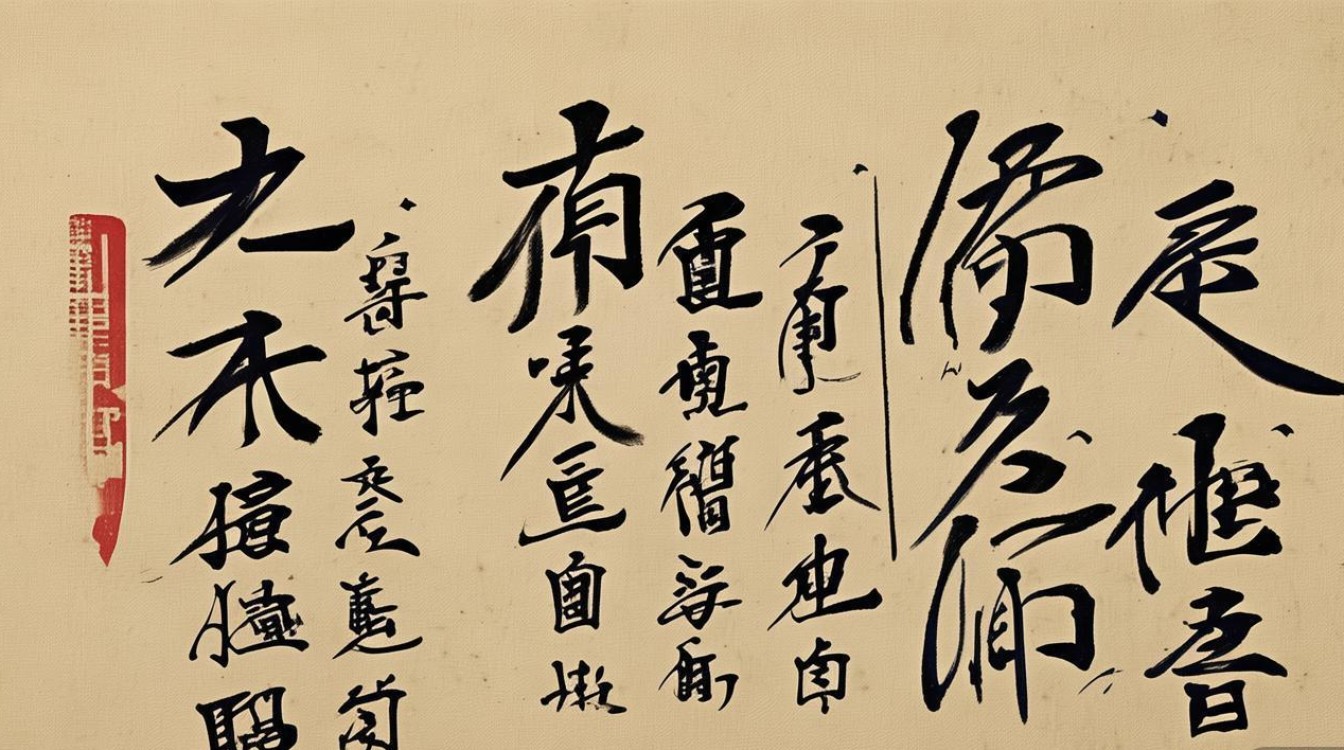

高胜奎的书法启蒙始于家学,幼年临习颜真卿《多宝塔碑》,以楷书立骨,奠定了浑厚端庄的笔性基础,青年时期,他系统研习“二王”行草书体系,深究《兰亭序》《圣教序》的用笔之妙与章法之变,尤其对王羲之“内擫”与王献之“外拓”的笔法差异进行对比临摹,逐渐掌握了行草书“使转纵横、气脉贯通”的核心要义,中年以后,他将目光投向汉魏碑刻,遍临《张迁碑》《礼器碑》《龙门二十品》等,从中汲取朴茂雄强的金石气息,形成了“以碑为骨、以帖为韵”的创作理念。

在传统取法上,高胜奎并非简单模仿,而是注重“透过刀锋看笔锋”,将碑刻的刀凿痕迹转化为笔墨的书写意趣,他临写《张迁碑》时,并非刻意追求斑驳的残损感,而是提炼其方笔峻利、体势雄肆的笔法特点,以“折钗股”般的转折线条展现力量感;在“二王”帖学实践中,则强调“屋漏痕”的线条质感,通过提按顿挫的节奏变化,使行草书既有流畅的行气,又不失含蓄的韵味,这种对传统的深度解读与创造性转化,为其书法风格的形成奠定了坚实的根基。

艺术特色:碑帖融合的笔墨语言

高胜奎的书法创作以行草书为擅场,兼及楷、隶、篆诸体,其作品在形式上追求“平中寓奇、静中寓动”的视觉效果,在内涵上则强调“书为心画”的情感表达。

(一)用笔:刚柔并济,方圆兼备

高胜奎的用笔兼具碑学的雄强与帖学的灵动,其线条以中锋为主,辅以侧锋取势,既有“锥画沙”的凝练厚重,又有“绵里裹铁”的柔韧内劲,在行草书中,他善于运用“提按”与“使转”的对比:提笔时线条细劲如钢丝,按笔时则浑厚如磐石,形成“轻如蝉翼、重若崩云”的节奏变化,其作品中“之”“也”等字的捺画,常以重笔顿挫出“蚕头燕尾”的形态,既保留了汉隶的遗意,又通过连贯的使转融入行书的流美,刚柔相济,张力十足。

(二)结体:奇正相生,疏密有致

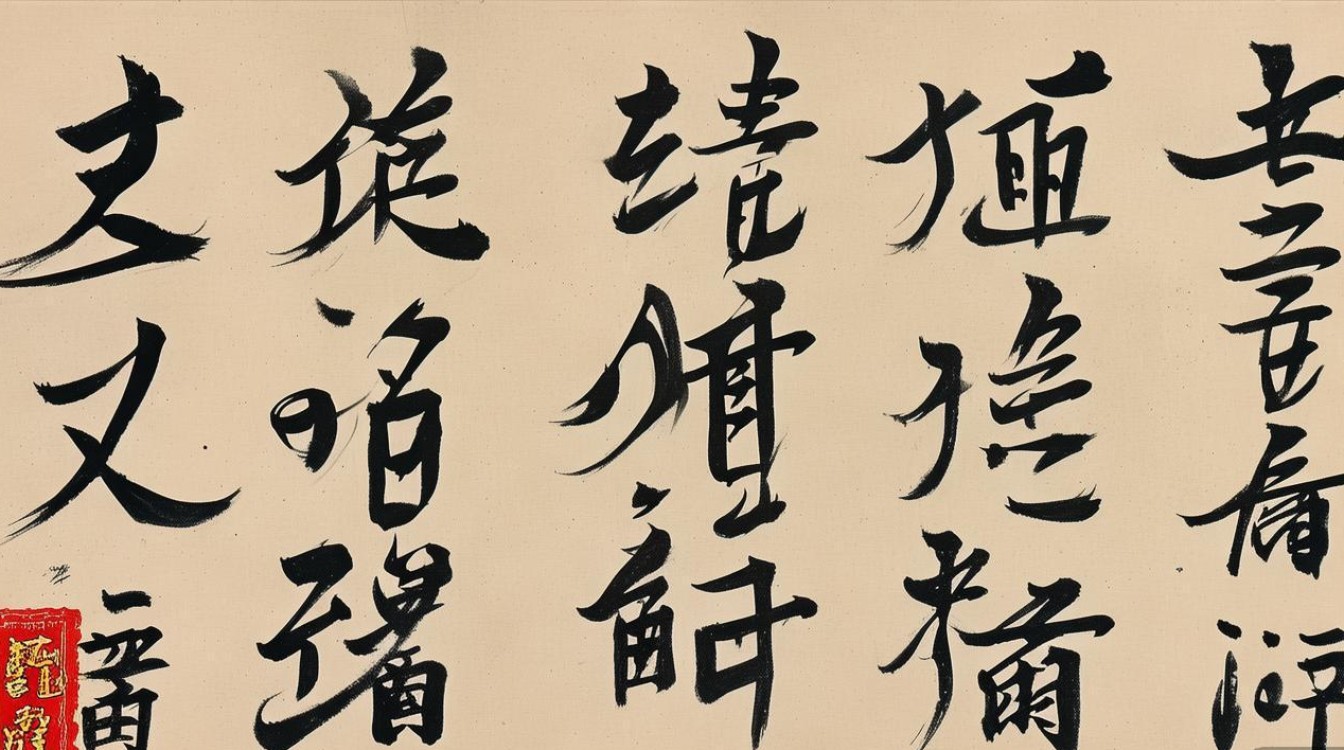

高胜奎的结体打破传统书体的固定模式,在“平正”中求“险绝”,于“欹侧”中见“稳定”,他借鉴碑刻体势欹侧的特点,将楷书的端庄、行书的流动、隶书的扁方融为一体,形成“密者不犯、疏者不离”的空间布局,其楷书作品在遵循“平正匀称”原则的基础上,通过部首的挪移、笔画的伸缩,营造出“左低右高”“上紧下松”的动态平衡;行草书中则常以“破形”手法打破字形界限,如将“無”字四竖化为连绵的弧线,既保留了辨识度,又增强了字形的视觉冲击力。

(三)章法:虚实相生,气脉贯通

高胜奎的章法布局注重“整体气韵”的营造,追求“字里金生、行间玉润”的艺术效果,其作品常采用“大小参差、墨色浓淡”的变化手法:正文以行草为主体,字形大小错落有致,墨色由浓至淡自然过渡,形成“润含春雨、干裂秋风”的层次感;落款则根据画面需要调整位置与字体,或以楷书稳住重心,或以行书延伸气脉,使整幅作品“虚实相生、首尾呼应”,其手卷作品《赤壁赋》,以行草书写正文,字形随情感起伏而变化,开篇平和舒缓,中间“酾酒临江,横槊赋诗”等句则以奔放纵笔展现豪情,逝者如斯,而未尝往也”又归于含蓄内敛,形成“起承转合”的完整节奏。

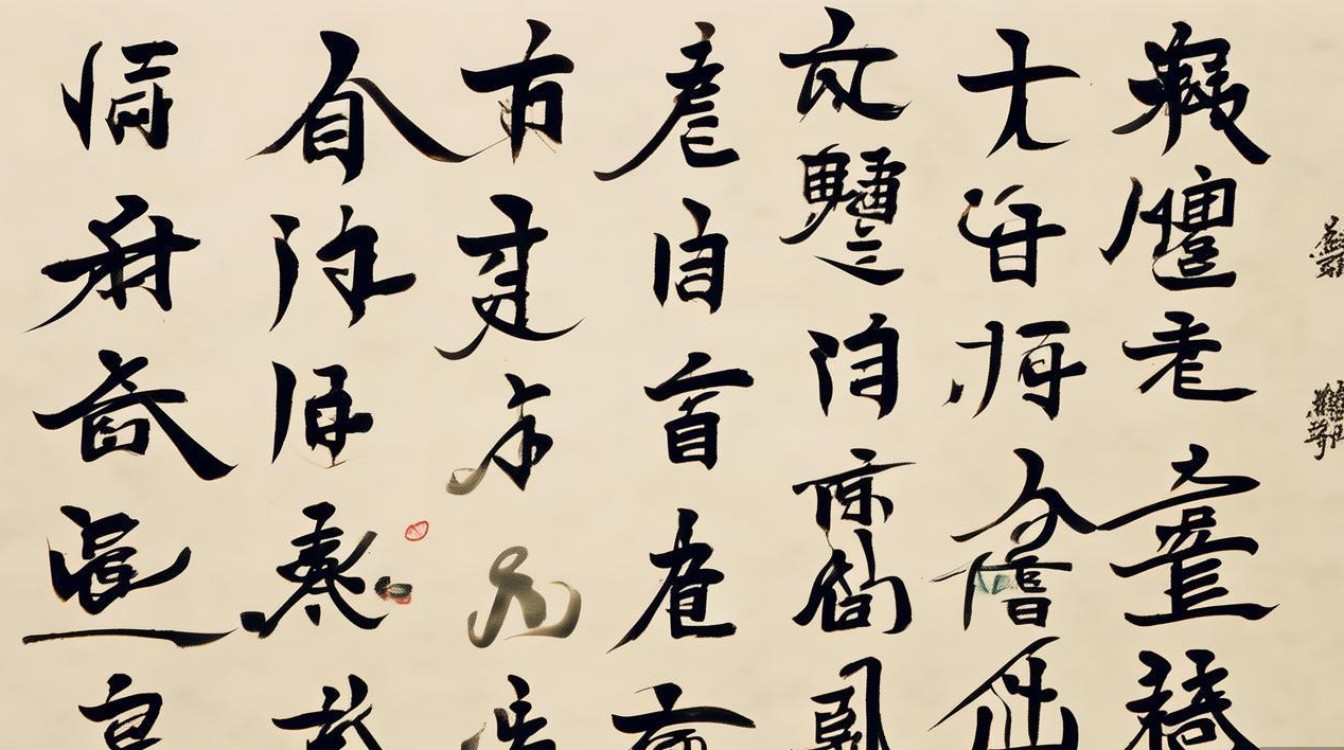

风格演变与创新:从“师古”到“师心”

高胜奎的书法风格大致可分为三个阶段:早期以“师古”为主,追求对传统的精准还原,作品以楷书、行书为主,笔法严谨,结体端庄;中期进入“融通”阶段,广泛涉猎碑帖,尝试将碑学的雄强与帖学的灵动结合,风格逐渐趋于成熟;晚期进入“创新”阶段,强调“以我为主,兼容并蓄”,在笔墨语言上更加自由洒脱,形成了“雄强中见灵秀、古朴中含新意”的个人风貌。

其创新之处在于,他将书法的“形式美”与“意境美”深度融合:通过字形夸张、墨色变化等手法强化视觉冲击力,适应当代展览艺术的审美需求;注重作品的文化内涵,常以古典诗词、文论为创作内容,通过笔墨的节奏变化传达文字的情感意蕴,使书法成为“诗、书、意”三位一体的艺术表达,其作品《心经》,以小楷写就,字形虽小却笔笔不苟,既有晋人楷书的典雅,又融入碑刻的朴拙,通过疏密对比与墨色浓淡,营造出“空灵寂静”的禅意境界,实现了形式与内容的完美统一。

艺术成就与当代价值

高胜奎的书法成就不仅体现在创作实践上,更体现在他对书法传承与推广的贡献,作为书法教育者,他长期从事教学工作,提出“技道并重、碑帖兼修”的教学理念,培养了大批书法人才;作为文化传播者,他通过举办展览、出版作品集、参与公益活动等形式,让更多人了解书法艺术的魅力。

在当代书法发展面临“传统与现代”“技与道”等争论的背景下,高胜奎的探索为书法创新提供了重要启示:书法的传承并非简单的复古,而是在深刻理解传统精神的基础上,结合时代审美进行创造性转化;书法的创新也不是盲目求新,而是要守住笔墨语言的“根”与“魂”,在形式与内涵的平衡中实现艺术突破,其作品既具古典书法的“金石气”,又含当代艺术的“形式美”,成为连接传统与现代的重要桥梁。

高胜奎书法艺术风格演变阶段

| 阶段 | 时间跨度 | 取法对象 | 风格特征 | 代表作品 |

|---|---|---|---|---|

| 早期师古 | 20世纪80年代-90年代 | 颜真卿楷书、“二王”行草 | 笔法严谨,结体端庄,注重传统技法 | 《多宝塔心经》《兰亭集序临帖》 |

| 中期融通 | 2000年代-2010年代 | 汉魏碑刻、“二王”帖学 | 碑帖融合,雄中带秀,气韵生动 | 《张迁碑临作》《赤壁赋》 |

| 晚期创新 | 2010年代至今 | 多元书体,自成一派 | 奇正相生,形式与内涵并重,洒脱自然 | 《心经》《行草诗册》 |

相关问答FAQs

问:高胜奎书法的“碑帖融合”具体体现在哪些方面?

答:高胜奎的“碑帖融合”主要体现在三个层面:一是用笔上,将碑刻的方笔、折笔与帖学的圆笔、转笔结合,形成“方圆兼备”的线条质感;二是结体上,融合碑刻的体势欹侧与帖学的字形端庄,打破传统书体的界限,追求“奇正相生”的空间变化;三是意境上,既保留碑学的雄强朴茂,又融入帖学的灵动雅逸,使作品既有“金石气”,又有“书卷意”,其行草书中常以碑刻的方笔起笔,再以帖学的圆笔使转,线条刚劲而不失流畅,结体险绝而归于平稳,实现了碑与帖的有机统一。

问:初学者学习高胜奎书法应从哪些方面入手?

答:初学者学习高胜奎书法,建议分三步走:第一步,打好传统基础,先从楷书入手,临习颜真卿《多宝塔碑》或欧阳询《九成宫》,掌握中锋用笔与结体规律;第二步,学习行书,以“二王”体系为主,重点临摹《兰亭序》《圣教序》,理解行草书的使转与章法;第三步,尝试融入碑意,选择《张迁碑》等汉魏碑刻进行临摹,提炼其方笔与体势特点,再结合高胜奎作品中“碑帖融合”的笔法与结体,逐步形成个人风格,需要注意的是,学习过程中要避免急于求成,需先“深入传统”,再“求变创新”,同时注重笔墨基本功的训练,确保线条的质量与力度的把控。