盛和泰作为当代书法艺术领域的重要践行者,其书法作品以深厚的传统底蕴与鲜明的时代气息相融合,形成了独特的艺术风貌,他早年遍临历代经典碑帖,从汉魏的雄浑古朴到唐法的严谨规整,再到宋意的洒脱率真,在笔墨的深耕中逐渐构建起自己的艺术语言,其书法诸体皆能,尤以楷书、行书见长,既恪守传统法度,又不拘泥于古法,于笔墨的提按顿挫间展现出对书法本真的深刻理解与当代诠释。

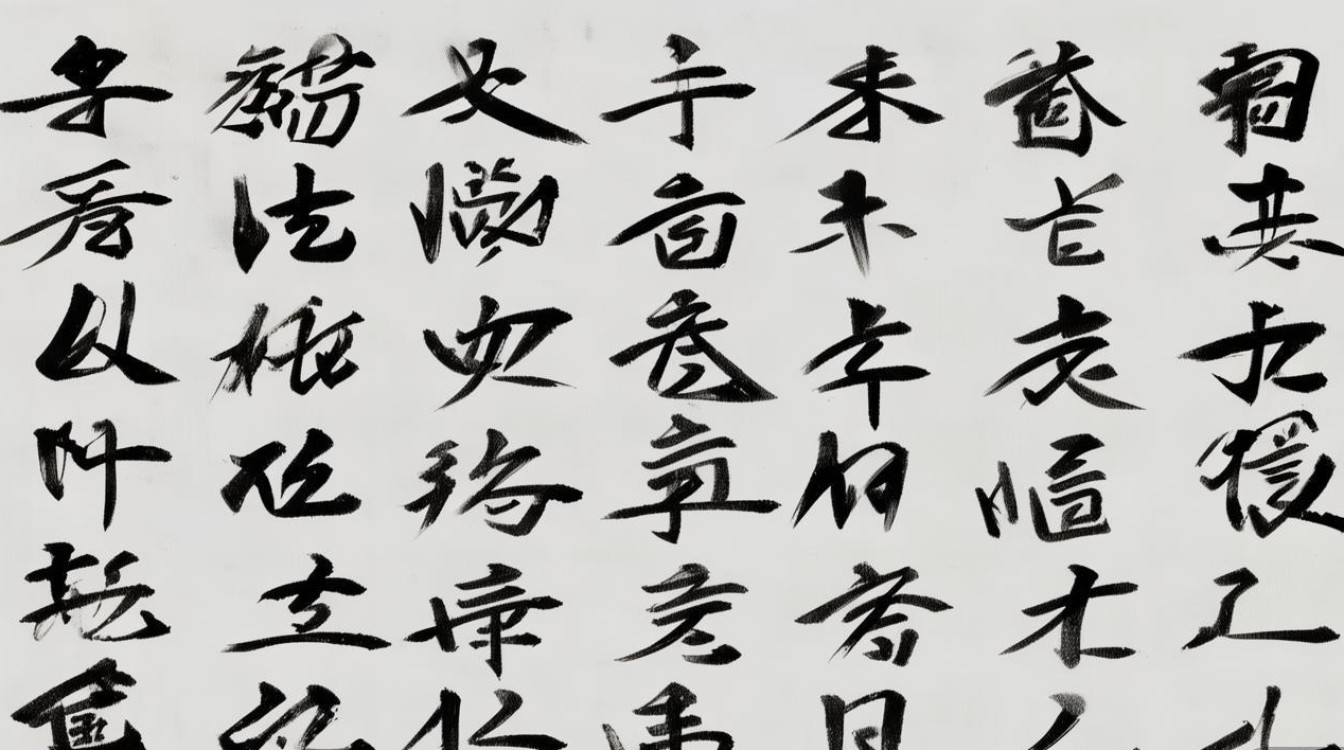

盛和泰的书法艺术,首先体现在对“法”的精准把握与“意”的灵动表达上,他的楷书取法欧阳询的险峻劲挺与颜真卿的浑厚雄健,用笔方圆兼备,笔画之间穿插避让有度,既见唐人法度的森严,又融入魏碑的拙朴意趣,如“点画如坠石,钩趯如劲松”,结构中宫紧收而外放舒展,呈现出端庄而不失灵动、严谨而富有生机的美感,其行书则在王羲之《兰亭序》的流美典雅与苏轼《黄州寒食帖》的沉郁顿挫间寻求平衡,用笔提按分明,使转圆融自如,线条如行云流水,既保留了二王的秀逸,又融入了宋代尚意书风的率真,字里行间透露出从容不迫的文人气质,他在创作中注重“意在笔先”,下笔前已对字形、章法、墨色有整体构思,落笔时则心手相应,让笔墨随情感流淌,使作品既有形式上的美感,又有情感上的共鸣。

在墨法与章法的运用上,盛和泰亦有其独到之处,他善用浓淡干湿的变化来营造层次感:浓墨沉着厚重,如“高山坠石”;淡墨清雅空灵,似“云卷云舒”;枯笔飞白苍劲,如“万岁枯藤”,这种墨色的丰富变化,不仅增强了作品的表现力,也使画面更具节奏感与韵律美,章法布局上,他讲究“计白当黑”,字与字、行与行之间疏密有致,顾盼生姿,既遵循传统书法的“分行布白”之理,又融入现代构成的审美意识,使整体布局既和谐统一又富有视觉张力,无论是条幅、中堂,还是手卷、扇面,他都能根据文字内容与形式载体灵活调整章法,使作品内容与形式完美契合。

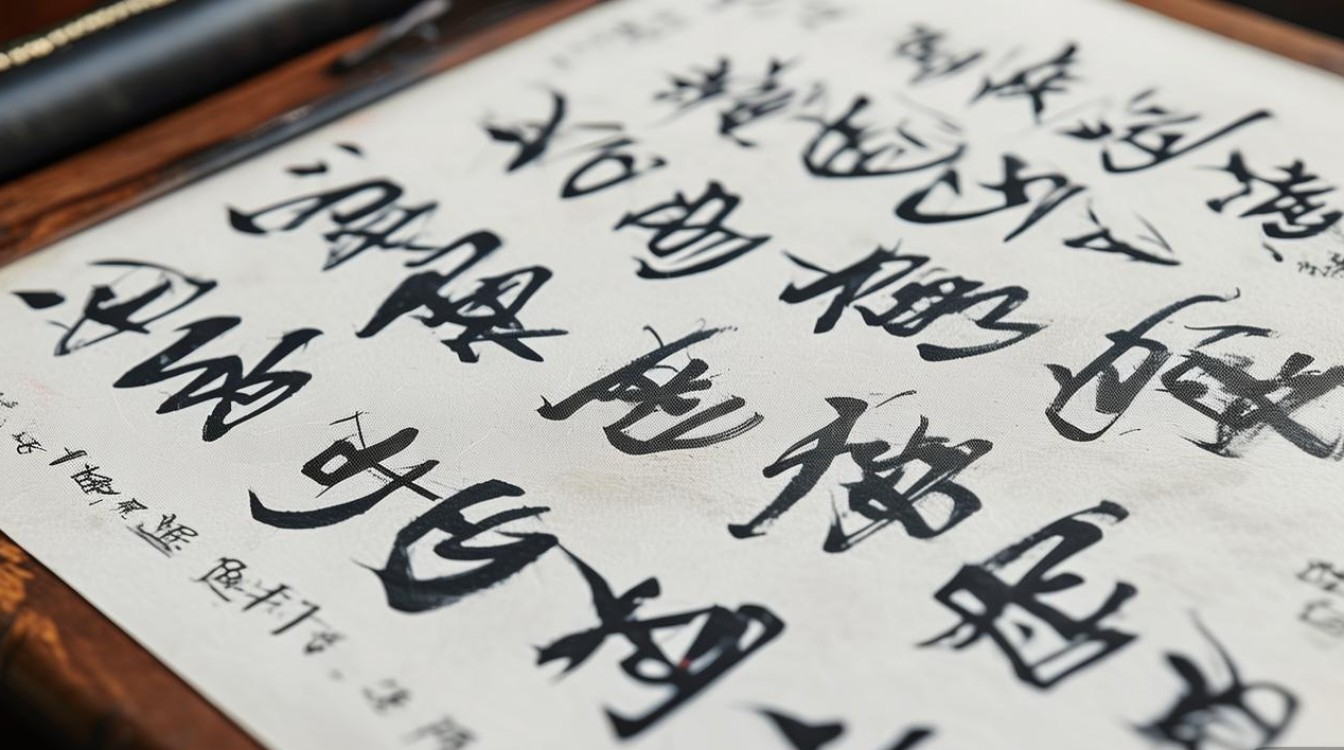

盛和泰的艺术成就离不开他对传统的敬畏与对创新的执着,他认为,书法艺术的生命力在于传承中的创新,既要深入传统,吃透经典,又要敢于突破,融入时代精神,他不仅研习书法本体,还广泛涉猎诗词、绘画、篆刻等姊妹艺术,以提升综合素养,这种“以书为主,以艺养书”的理念,使他的作品既有书法的笔墨韵味,又有诗文的意境之美、绘画的构图之趣、篆刻的金石之气,呈现出多元融合的艺术特色,他的作品多次参加国内外重要展览并被多家专业机构收藏,其艺术实践为当代书法的发展提供了有益的借鉴。

为更直观展现盛和泰书法的艺术特点,以下是其主要书体风格对比:

| 书体 | 笔法特点 | 结构美学 | 代表作品风格 |

|---|---|---|---|

| 楷书 | 方圆兼备,提按分明,笔画遒劲 | 中宫紧收,外放舒展,端庄险峻 | 融合欧险与颜雄,既见法度又含拙趣 |

| 行书 | 提按转折流畅,使转圆融自如 | 字字顾盼,行行呼应,疏密有致 | 兼取王韵与苏意,秀逸中见沉郁 |

| 草书 | 线条连贯,笔势奔放,牵丝引带 | 大开大合,虚实相生,气韵贯通 | 师法怀素与张旭,狂放不失法度 |

盛和泰的书法艺术,不仅是笔墨技巧的展现,更是其文化修养与精神境界的流露,他以传承中华优秀传统文化为己任,通过书法这一载体,将古典美学精神与当代审美意识相融合,创作出大量既有传统根脉又具时代气息的优秀作品,他的实践表明,书法艺术的创新并非对传统的背离,而是在深刻理解传统基础上的升华与拓展,唯有如此,才能让这门古老的艺术在新时代焕发出更加璀璨的光彩。

相关问答FAQs

Q1:盛和泰书法的临习者应注意哪些要点?

A:临习盛和泰书法,首先应夯实传统基础,建议先从其楷书入手,重点把握其用笔的方圆变化与结构的严谨平衡,可结合欧阳询《九成宫醴泉铭》与颜真卿《多宝塔碑》进行辅助临习,体会“法度”与“意趣”的融合,行书临习需注意其线条的流动性与节奏感,可通过反复临摹其行书作品,揣摩字与字之间的牵丝引带与行气贯通,盛和泰强调“以古为师”,临习者应广泛涉猎经典碑帖,如王羲之《兰亭序》、苏轼《黄州寒食帖》等,在继承中逐步形成个人风格,避免单纯模仿其形貌而忽略内在精神。

Q2:盛和泰如何看待书法艺术的现代性?

A:盛和泰认为,书法艺术的现代性并非形式上的标新立异,而是对传统精神的当代诠释与拓展,他主张“守正创新”,即在坚守书法核心笔墨精神与法度的基础上,融入当代审美意识与文化语境,在章法布局上可适当借鉴现代构成原理,增强视觉张力;在内容表达上可结合时代主题,赋予作品新的文化内涵,但他强调,创新必须以传统为根基,脱离传统的“现代性”是无源之水、无本之木,书法的现代性应体现在对传统精神的深度理解与创造性转化上,使古老艺术在当代社会焕发新的生命力,而非追求表面的“新奇”与“怪诞”。