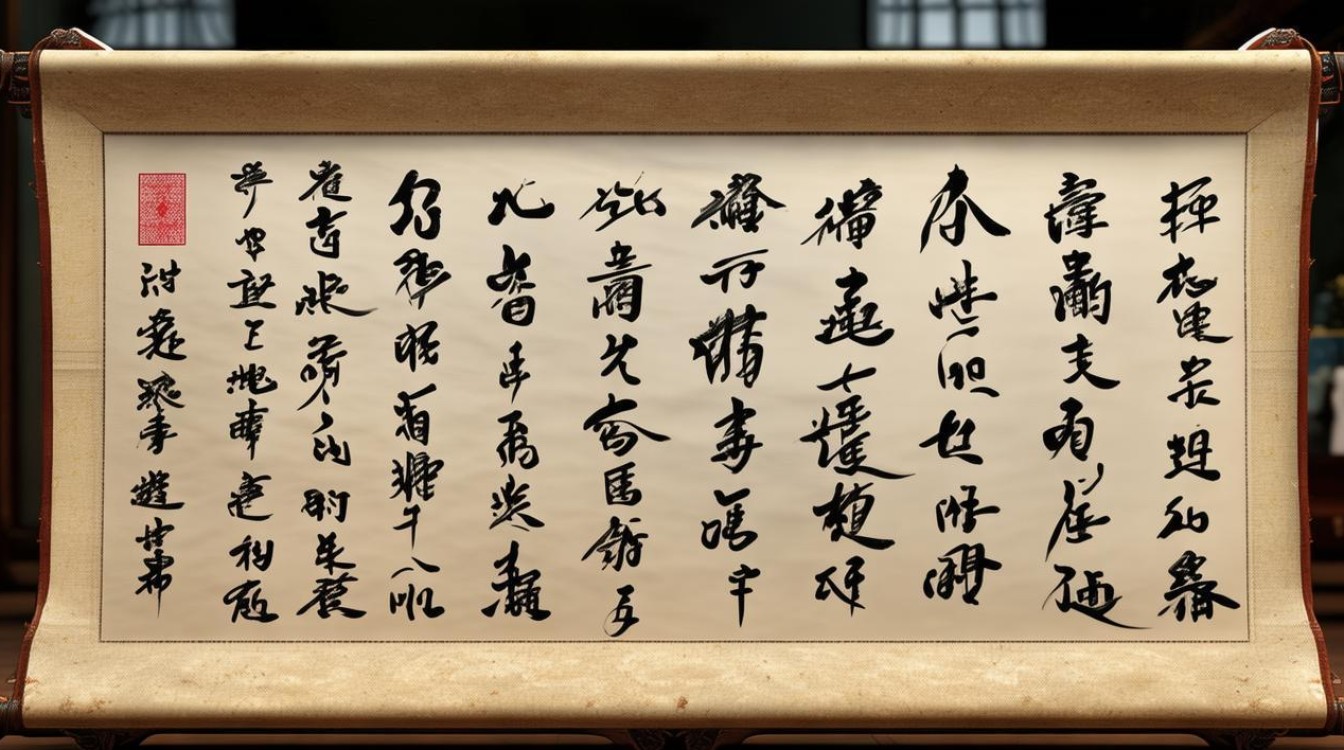

巨幅榜书书法是中国书法艺术中极具视觉冲击力与文化感染力的特殊形式,通常指字径在半米以上、甚至数米乃至数十米的榜书作品,它以“大”为核心特征,不仅要求书家具备超凡的笔墨技巧,更需在宏大尺幅中驾驭气韵、章法与意境的统一,成为书家综合修养与艺术胆识的集中体现,不同于案头小品的精致雅玩,巨幅榜书常镌刻于山崖、碑林、宫殿、广场等公共空间,兼具艺术审美与文化传播的双重功能,是中华文明“以字载道”精神的直观彰显。

历史渊源:从金石刻石到时代气象

巨幅榜书的起源可追溯至先秦时期的刻石文化,秦始皇统一六国后,东巡途中立《泰山刻石》《琅琊台刻石》,字径虽约10厘米,却已具备“大字雄强”的雏形,开创了以庄重书体彰显皇权的传统,汉代《石门颂》摩崖刻石字径达40厘米,笔画如长枪大戟,在天然山崖上挥洒,尽显汉风雄浑,魏晋南北朝时期,龙门石窟《始平公造像记》等碑刻榜书,以方笔为主,峻拔刚健,将佛教艺术的庄严与书法的骨力融为一体。

唐代是巨幅榜书的成熟期,颜真卿《麻姑仙坛记》《东方先生画赞》等楷书作品,字径逾30厘米,用笔“屋漏痕”般浑厚,结体“外拓”开张,完美契合盛唐的雍容气象,成为后世“颜体”榜书的典范,宋代以后,榜书更多融入文人趣味,米芾“第一山”题笔势飞动,赵孟頫“胆巴碑”温润典雅,既承传统又显个性,明清之际,傅山“宁拙毋巧”的榜书充满金石气,王铎则以草书入榜,在巨幅中营造跌宕起伏的节奏,拓展了表现边界,近现代以来,沙孟海、启功等书家将传统笔法与现代审美结合,巨幅榜书进一步融入城市公共空间,成为文化自信的象征。

创作要点:笔、墨、章法、气韵的协同

巨幅榜书的创作是对书家全方位的考验,需在“笔力、墨韵、章法、气韵”四个维度实现高度统一。

用笔:力透纸背,万毫齐力

巨幅榜书因字大易“松”,需以中锋行笔为核心,确保笔画如“锥画沙”“屋漏痕”,饱满而有弹性,起笔需“逆入平出”,藏锋含蓄;行笔中需提按分明,如颜真卿“横轻竖重”的对比,避免笔画单薄;收笔需“回锋护尾”,力送末端,巨幅创作需悬肘、悬腕,以全身之力贯注笔尖,故书家常需通过站姿调整与气息控制,保证笔力持续不衰。

用墨:浓淡相宜,层次丰富

巨幅作品的墨色需在远观中清晰,近观中见细节,传统以浓墨为主,如“乌金墨”,显庄重沉稳;现代创作则常结合浓、淡、干、湿变化:浓墨定骨架,淡墨显层次,飞白破板滞,枯笔增苍茫,如王冬龄创作《逍遥游》时,以大笔蘸墨,在运笔中自然形成“墨分五色”的效果,使巨幅作品兼具力度与韵律。

章法:密疏有致,气势贯通

章法是巨幅榜书的“骨架”,需处理“字内空间”与“字外空间”的关系,传统章法强调“计白当黑”,如泰山经石峪金刚经,字径50厘米,布局疏朗如星斗,留白与字形呼应,营造“静穆安详”的氛围;现代章法则融入构成意识,通过字形大小错落、欹正相生、行距变化制造节奏感,如徐冰在“天书”系列中,以非汉字符号构成巨幅“伪榜书”,挑战传统章法边界,却仍保持视觉张力。

气韵:书为心画,意境升华

巨幅榜书的终极追求是“气韵生动”,书家需将个人情感与时代精神融入笔墨,如颜真卿作《祭侄文稿》,在悲愤中挥洒,巨幅字迹如泣如诉;当代书家为北京冬奥会创作“一起向未来”,以昂扬笔势传递团结信念,皆是“气韵”的体现,这种气韵需通过“远观其势,近观其笔”的双重感知,让观者在宏大尺度中体会书法的生命力。

代表作品:跨越时空的艺术丰碑

- 泰山经石峪金刚经(南北朝):刻于泰山溪谷,现存千余字,字径约50厘米,以隶书笔法写楷书,圆融浑厚,被誉为“大字鼻祖”,其笔画如磐石般沉稳,在自然山川中形成“天人合一”的意境,成为佛教文化与书法艺术的完美结合。

- 颜真卿《麻姑仙坛记》(唐代):楷书巨作,字径35厘米,笔画横轻竖重,结体外紧内松,既具庙堂之气,又含山林之趣,颜体楷书“雄秀独出”的风格,在此作中达到巅峰,成为历代榜书学习的典范。

- 王冬龄“逍遥游”系列(当代):以散草笔法创作巨幅作品,字径常达数米,他以大笔蘸墨,在宣纸上挥洒自如,墨色浓淡相间,字形大小错落,将传统草书的流动性与现代空间的视觉冲击力结合,赋予巨幅榜书当代生命力。

现代意义:文化传承与公共艺术的融合

在当代社会,巨幅榜书书法的意义已超越艺术范畴,成为文化传承与公共空间营造的重要载体,它作为“国家名片”出现在重大场合:如杭州G20峰会主会场巨幅书法作品《上善若水》,以传统笔墨传递东方智慧;北京冬奥会“冰墩墩”形象中的书法元素,将榜书趣味融入现代设计,它走进城市公共空间:上海陆家嘴金融区的“中国梦”主题书法雕塑,以巨幅榜书营造文化地标;乡村文旅中,“乡村振兴”等主题榜书刻于村口,成为连接传统与乡愁的纽带,数字技术的发展让巨幅榜书突破物理限制:通过VR技术,观众可“走进”虚拟的书法展厅,近距离感受颜真卿榜书的笔触;短视频平台上,书家创作巨幅榜书的“过程美学”引发关注,让古老艺术焕发新生。

相关问答FAQs

Q1:巨幅榜书书法创作中最具挑战的环节是什么?

A:巨幅榜书创作最具挑战的环节是“气韵贯通与体力控制”,巨幅作品需在数米尺幅中保持气韵连贯,书家需对整体章法有宏观把握,避免“局部精彩、整体松散”;创作常需持续数小时,书家需通过站姿调整、呼吸控制维持体力,确保后期笔力不衰,这对书家的耐力与意志力是极大考验。

Q2:普通人如何欣赏巨幅榜书书法?

A:普通人可通过“三步法”欣赏巨幅榜书:第一步“远观其势”,站在数米外,感受作品的整体气势、章法布局与空间关系,体会“大”带来的视觉震撼;第二步“近观其笔”,走近观察笔法的提按、转折、墨色的浓淡干湿,感受线条的力感与韵律;第三步“品其意蕴”,结合书家背景、创作主题(如历史典故、时代精神),理解作品背后的文化内涵,如颜真卿的忠烈品格与《麻姑仙坛记》的浑厚风格的关联,从而实现从“看热闹”到“看门道”的跨越。