张胜奇,当代著名书法家,1965年生于河南开封,自幼浸润于中原文化沃土,早年师从书法大家李刚田先生,深得碑帖融合之精髓,其书法以行草为最擅,兼及楷、隶、篆诸体,作品兼具晋唐风骨与时代气息,在当代书坛独树一帜,张胜奇书法以“守正创新”为核心理念,既坚守传统书法的笔墨法度,又融入个人对生活的体悟与时代的审美追求,形成了雄健中见灵秀、厚重中显雅致的艺术风格。

书法风格与艺术特色

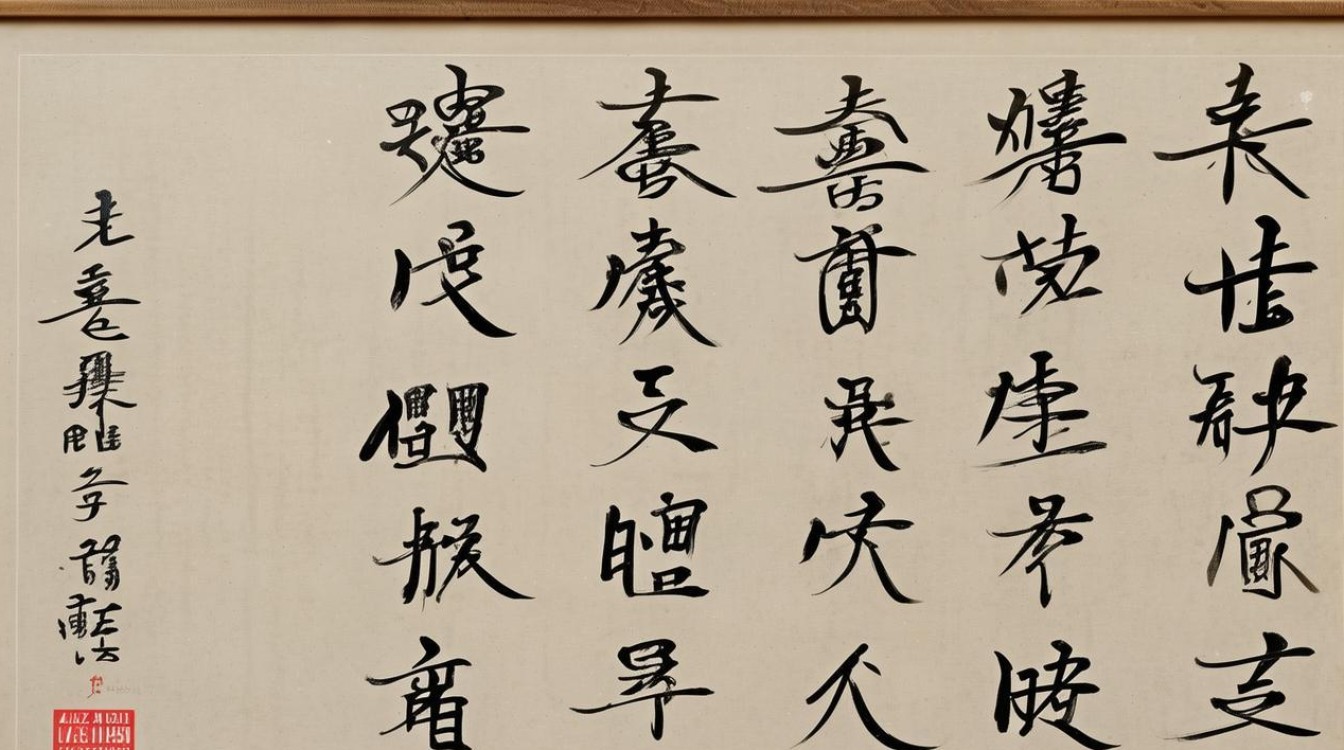

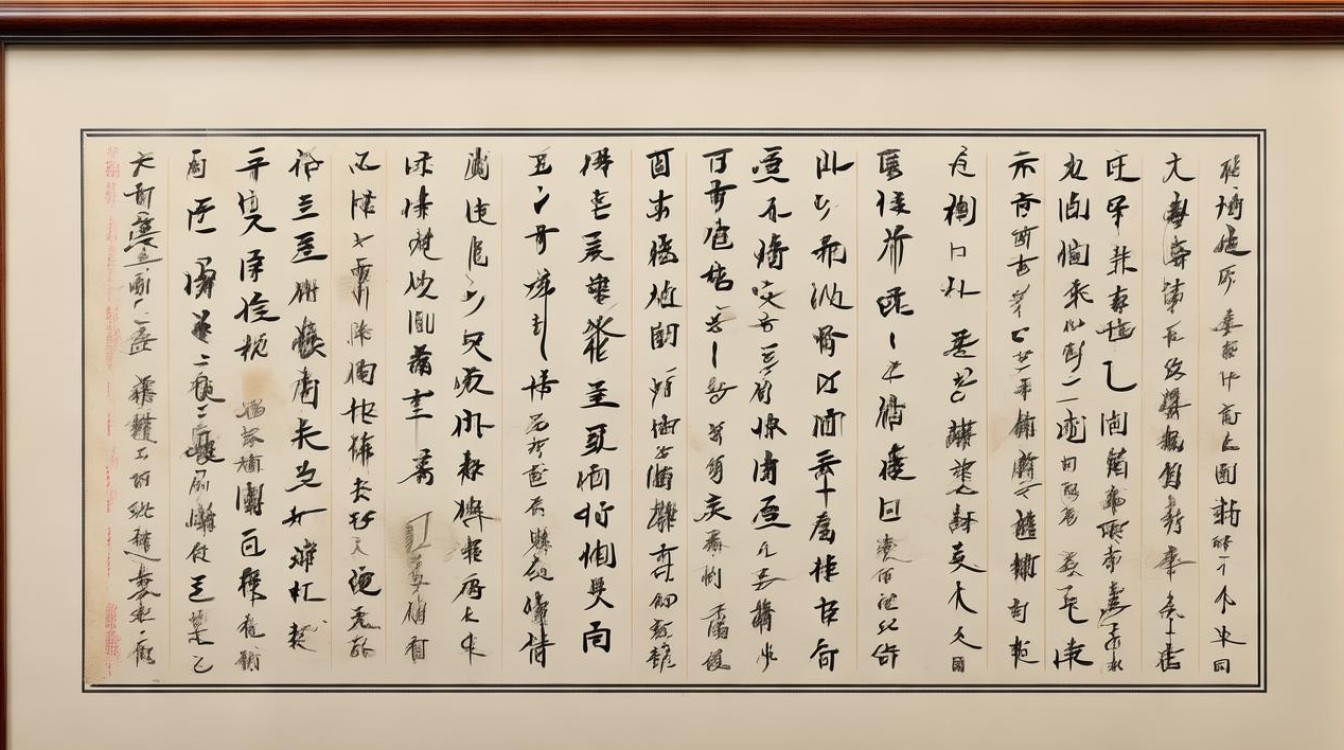

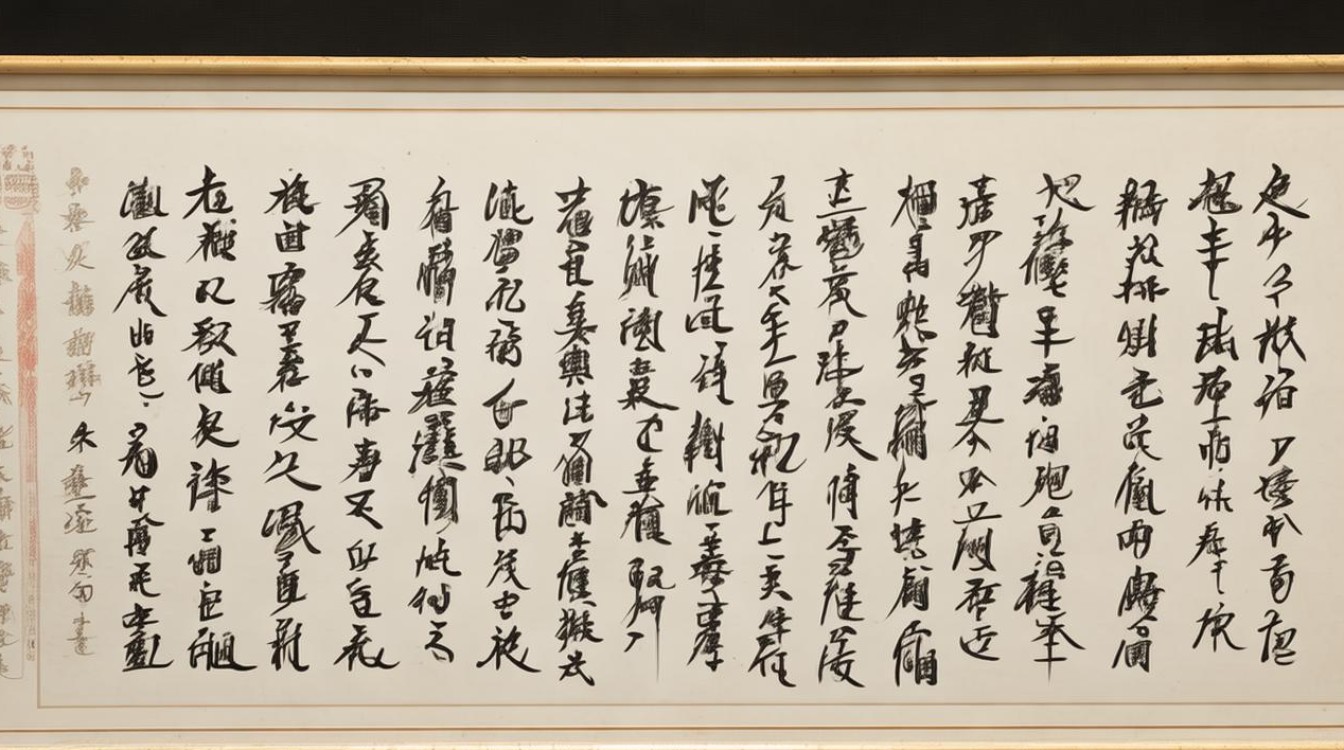

张胜奇的书法创作植根于传统,但又不拘泥于古法,他早年遍临《兰亭序》《祭侄文稿》《蜀素帖》等经典帖学范本,深得王羲之的飘逸、颜真卿的雄浑、米芾的跌宕;后深入研习汉魏碑刻,如《张迁碑》《石门颂》,从中汲取朴拙与力量,最终形成“碑帖互融”的独特风貌,其用笔以中锋为主,辅以侧锋取势,线条圆劲含韧,提按转折处如锥画沙、屋漏痕,既见力度,又富弹性;结体奇正相生,既遵循汉字的规范法度,又通过疏密、欹正、开合的变化,营造出动态平衡的美感;章法上讲究行气贯通,虚实相生,字与字、行与行之间顾盼生姿,整体布局如行云流水,节奏分明。

以下为其书法风格的具体表现:

| 风格维度 | 具体表现 |

|---|---|

| 书体擅长 | 以行草为核心,兼及楷书的端庄、隶书的古朴、篆书的凝练,尤擅大字行书与长卷草书创作。 |

| 用笔特点 | 中锋立骨,侧锋取势;线条刚柔并济,提按分明,枯笔飞白如枯藤绕树,湿笔丰腴如绵里裹铁。 |

| 结体特征 | 奇正相生,既有二王之秀逸,又具碑学之雄强;单字内紧外松,字势欹侧而不失重心,形成“险中求稳”的视觉效果。 |

| 章法布局 | 行气贯通,虚实相映;疏可走马,密不透风,通过字距、行距的错落变化,营造“无声之乐、无形之舞”的韵律感。 |

| 墨法运用 | 浓淡枯湿互生,墨色层次丰富;蘸墨饱满处如乌云压顶,枯笔飞白处如烟笼雾绕,增强作品的节奏与意境。 |

艺术成就与影响

张胜奇的书法创作成果丰硕,作品数十次入选中国书法家协会主办的“全国书法篆展”“全国中青年书法展”“兰亭奖展”等权威展览,并获第三届中国书法兰亭奖艺术奖、全国第十届书法篆刻作品展优秀奖等重要奖项,其作品被中国国家博物馆、中国美术馆、河南博物院等机构收藏,还多次赴日本、韩国、新加坡等国展出,推动了中国书法的国际交流。

作为书法教育家,张胜奇长期担任高校书法专业教授,出版《张胜奇书法艺术》《行草书创作探微》《书法技法与审美》等著作,其倡导的“以古为新、以书载道”的教学理念,影响了一大批青年书法家,他常说:“书法不仅是笔墨技巧,更是修心养性的途径。”这一观点在其作品中得到充分体现——无论是小幅尺牍还是巨幅榜书,皆能感受到作者从容淡泊的心境与对传统文化的深刻敬畏。

相关问答FAQs

问:张胜奇的书法学习经历有哪些关键节点?

答:张胜奇幼年受家庭熏陶,从唐楷《颜勤礼碑》入手,奠定基础;18岁拜入李刚田先生门下,系统学习《兰亭序》《张迁碑》等经典;30岁后赴中国艺术研究院深造,得沈鹏、王镛等名家指点,确立“碑帖融合”的创作方向;50岁后逐渐形成个人风格,以雄浑大气的行草书享誉书坛。

问:初学者如何临习张胜奇的书法作品?

答:建议分三步走:第一步从其小字行书入手,如《心经》《赤壁赋》等,重点把握线条的提按变化和结体的欹正关系;第二步临习大字行书,体会用笔的力度与墨色的浓淡层次;第三步结合其理论著作,理解“以意为笔”的创作理念,避免机械模仿,同时需多读帖、多思考,在传统中汲取养分,逐步形成个人风格。