“不”字作为汉字中使用频率极高的否定副词,其书法演变承载着汉字发展的重要脉络,在楷书体系中,“不”字虽结构简单,却蕴含着丰富的笔法技巧与美学追求,历代书法家通过对其笔画形态、结构布局的精妙处理,赋予了这一单字独特的艺术生命力。

“不”字的字形演变与楷书定形

“不”字的起源可追溯至甲骨文,其字形像花蒂萼片之形,本义为“花蒂”,后引申为否定副词,在金文与小篆阶段,“不”字保持了“花蒂”的象形特征,笔画多弧线,形态较为圆润,至汉代隶书变革,“不”字逐渐简化,横画、竖画趋于平直,撇画、点画分明,为楷书定形奠定了基础。

楷书“不”字历经魏晋南北朝的规范化,至唐代成熟定型,其标准结构为:上横、中竖、撇画、点画四部分,整体呈扁方形,重心稳定,笔画呼应,唐代楷书尚法,“不”字的结构与笔法被纳入严格的法度体系;宋代以后,随着尚意书风的兴起,“不”字在遵循法度的基础上融入了更多书家的个人情感,笔画更具韵律感与表现力。

楷书“不”字的结构解析

楷书“不”字虽仅四画,却需处理好笔画间的主次、俯仰、避让关系,方能体现“平正中见险绝”的美感。

(一)笔画特征

- 横画:作为首笔,横画需“逆入平出,藏头护尾”,起笔稍重,含蓄藏锋,行笔略向右上取势,收笔顿笔回锋,形成“蚕头燕尾”般的含蓄力量,横画的长度需适中,过长则显松散,过短则局促。

- 竖画:中竖为“不”字的骨架,需居中正直,起笔与横画交接处需自然,行笔垂直向下,挺拔有力,收笔可轻顿或出锋,根据整体风格调整,竖画的粗细直接影响字的重心,过细则弱,过细则僵。

- 撇画:位于竖画左侧,起笔于横画与竖画的交接处,向左下方出锋,需“飘逸而不轻浮”,弧度自然,避免僵硬或过度弯曲,撇画的长度通常短于竖画,形成“左收右放”的对比。

- 点画:位于竖画右侧,是“不”字的“画眼”,需“点如坠石”,起笔果断,行笔迅速,收笔含蓄,与撇画形成“左撇右点”的对称呼应,同时与竖画保持适当距离,避免粘连。

(二)结构布局

楷书“不”字的结构可概括为“上紧下松,中宫收紧”:

- 比例关系:横画与竖画构成字的主体,约占整体高度的70%;撇画与点画位于下部,形成“托上”之势,避免头重脚轻。

- 重心稳定:竖画必须居中,撇画与点画需左右对称,但对称不等同于机械等同,可通过撇画的弧度与点画的形态变化打破呆板,如欧体“不”字的撇画较直,点画短促,显得险峻;颜体“不”字的撇画弧度大,点画饱满,更显雄浑。

- 笔势呼应:各笔画并非孤立存在,如横画的收笔与竖画的起笔需暗含“折”的笔势,撇画的收笔与点画的起笔需通过“意连”形成气韵贯通,使整体笔画如“行云流水”,一气呵成。

历代书法家笔下的“不”字风格比较

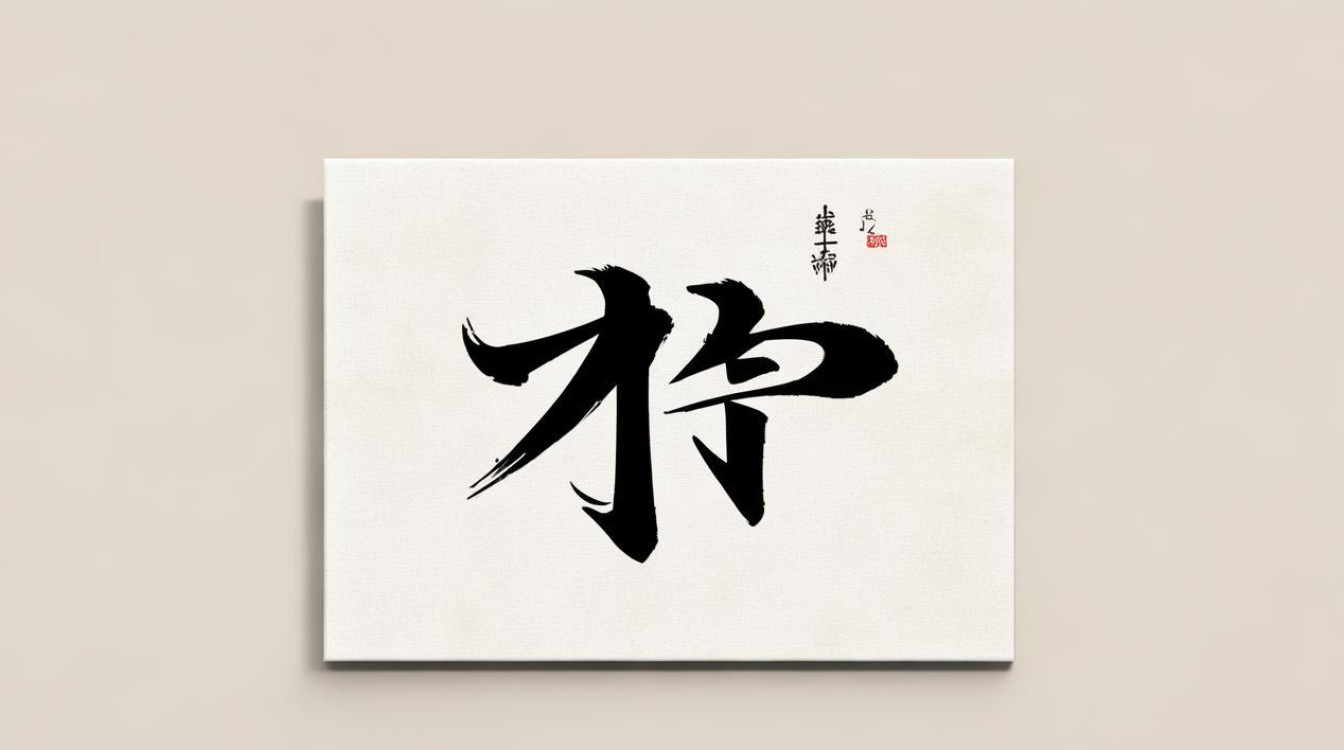

不同书法家的“不”字因其书风差异而呈现出鲜明的个性特征,以下通过表格对比四位楷书大家的经典写法:

| 书法家 | 朝代 | 风格特点 | “不”字笔画特征 | “不”字结构特点 |

|---|---|---|---|---|

| 欧阳询 | 唐 | 险劲峻拔,法度森严 | 横画细挺,起收利落;竖画垂直如针;撇画短直如匕首;点画短促如坠石 | 中宫紧缩,笔画向内聚拢,结构险中求稳,呈长方形 |

| 颜真卿 | 唐 | 雄浑大气,筋力丰沛 | 横画粗壮,起笔“蚕头”;竖画外拓,如锥画沙;撇画舒展,如兰叶飘逸;点画饱满,如高山坠石 | 四笔画向外舒展,字形宽博,重心下沉,呈扁方形 |

| 柳公权 | 唐 | 骨力遒劲,清瘦挺拔 | 横画细劲,中间略细;竖画挺拔,起笔斩钉截铁;撇画锐利,如犀角出鞘;点画尖锐,如瓜子点 | 结构内紧外松,笔画穿插精密,字形修长,骨感强烈 |

| 赵孟頫 | 元 | 秀美典雅,圆润流畅 | 横画轻柔,起收含蓄;竖画圆润,如玉箸;撇画婉转,如柳叶拂风;点画灵动,如杏仁 | 结构匀称,笔画间呼应紧密,字形略扁,气息平和 |

从表中可见,欧体“不”字以“险”胜,颜体以“厚”胜,柳体以“劲”胜,赵体以“媚”胜,虽风格迥异,但均遵循楷书“结构平正,笔画规范”的基本法则,体现了“和而不同”的书法美学。

楷书“不”字的书写技法与常见错误

(一)书写步骤

- 起笔:先写横画,逆锋起笔,转笔向右行笔,至收笔处顿笔回锋,形成“藏头护尾”之势。

- 接竖:于横画中央下方起笔,中锋行笔向下,竖画需垂直,与横画交接处自然过渡,避免“脱节”或“重叠”。

- 写撇:从横画与竖画的交接处向左下方撇出,笔画由重至轻,弧度自然,末端尖锐但不虚浮。

- 补点:于竖画右侧稍下位置写点,起笔果断,行笔迅速,与撇画形成“左开右合”的呼应,点画需“稳如磐石”,避免轻飘。

(二)常见错误

- 横画过平或过斜:横画需略向右上取势,若水平则呆板,若过斜则重心不稳。

- 竖画偏移:竖画是“不”字的“脊梁”,必须居中,若左倾或右倾,会导致字歪斜。

- 撇画与点画粘连:撇画与点画需保持适当距离,若粘连则显得拥挤,失去疏密之美。

- 结构松散:笔画间缺乏呼应,如横画过长、撇画过短,会使字形整体松散,失去凝聚力。

“不”字的文化内涵与书法表达

“不”字作为否定词,在汉语中承载着“拒绝、否定、限制”等基本语义,但在书法艺术中,其笔画与结构却超越了语义本身,成为书家情感与哲思的载体,颜真卿书写“不”字时,通过粗壮的笔画与宽博的结构,传递出“忠贞不屈”的精神气节;而赵孟頫笔下的“不”字,则以圆润流畅的笔触体现“圆融通达”的人生态度。

书法中的“不”字,既是“法”的体现,也是“意”的表达,初学者需先掌握其结构规范,再通过临摹历代经典,融入个人理解,最终达到“从心所欲不逾矩”的境界——既不失“不”字的基本形态,又能通过笔画变化传递独特的艺术韵味。

相关问答FAQs

问:楷书“不”字的初学者容易犯哪些错误?如何纠正?

答:初学者常犯的错误包括:横画过平无起伏、竖画不垂直导致重心偏移、撇画僵硬如铁丝、点画轻飘无力,纠正方法需从基础笔法入手:一是练习“逆锋起笔、回锋收笔”的基本动作,掌握横画的“藏头护尾”;二是用“垂露竖”或“悬针竖”专项训练,确保竖画垂直;三是临摹颜真卿“不”字,体会撇画的“弧度与力度”;四是通过“点如坠石”的意象练习,使点画饱满有分量。

问:不同书体的“不”字在书写时有何区别?楷书与行书的“不”字最大差异是什么?

答:篆书“不”字保留弧线象形特征,笔画圆转;隶书“不”字横画“蚕头燕尾”,字形扁方;楷书“不”字笔画分明,结构严谨;行书“不”字则简化笔画,笔势连贯,楷书与行书“不”字的最大差异在于“法度与意连”:楷书需严格遵守“横平竖直、结构对称”的法度,笔画独立;行书则打破笔画界限,如将横画与竖画连写,撇画与点画呼应,通过“游丝”连接笔势,追求“行云流水”的流动感,同时保留“不”字的基本可识性。