刘精松,中国人民解放军上将,沈阳军区原司令员,不仅是军旅生涯中的杰出军事指挥员,更以深厚的书法造诣被誉为“将军书法家”,他的书法艺术植根于军旅土壤,融汇传统笔墨与军人风骨,形成独具一格的艺术风貌,成为当代军旅文化的重要符号。

书法艺术特色:刚柔并济的军旅笔墨

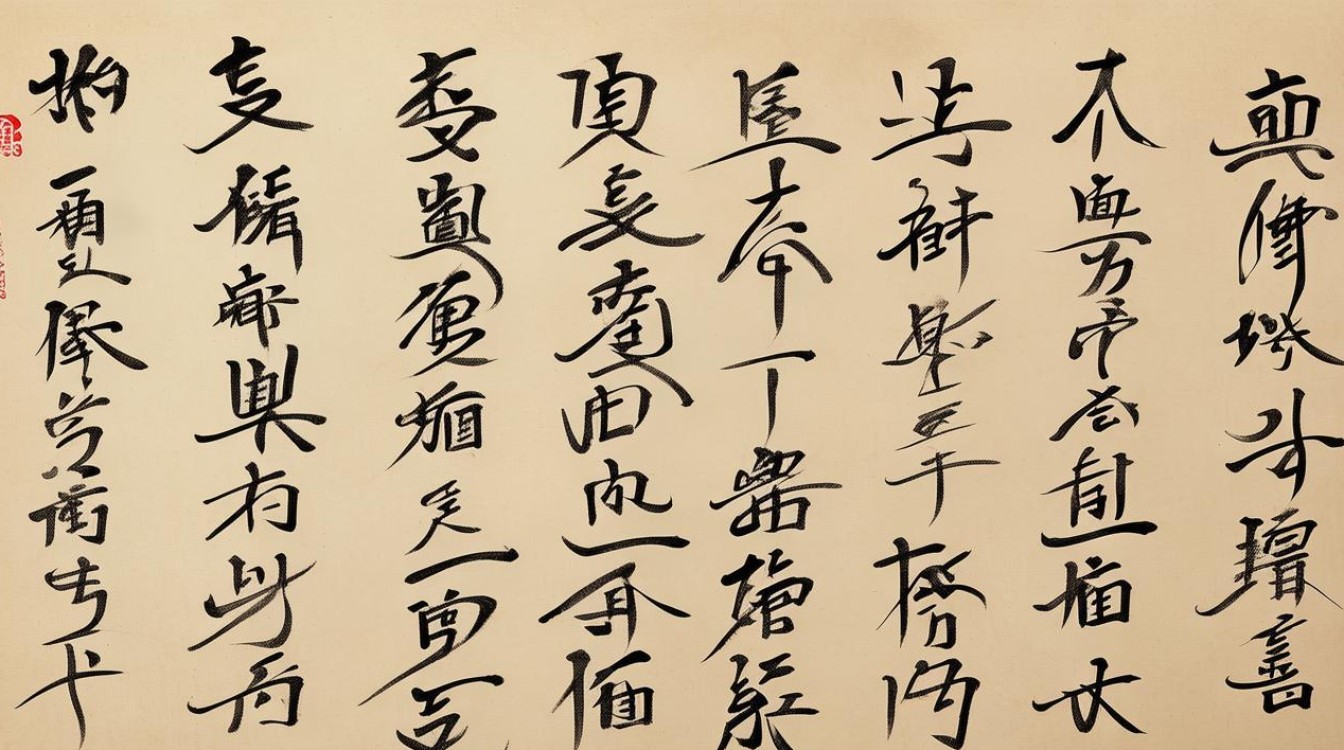

刘精松的书法以行书、楷书为主,风格雄浑豪放而不失典雅,既有军人的阳刚之气,又具文人的书卷韵味,其艺术特色可从四个维度解析:

用笔:铁画银钩中的力量感

他擅长中锋行笔,线条刚劲如钢丝屈铁,提按分明转折有力,起笔多藏锋含蓄,如“屋漏痕”般自然;行笔则疾涩相生,笔画中段饱满挺拔,如“锥画沙”般富有弹性;收笔或顿笔回锋,或戛然而止,干净利落如刀劈斧削,这种用笔源自军旅生涯的锤炼——如同队列训练的整齐划一,又如战术指挥的精准果决,每一笔都暗合“令行禁止”的军人准则。

结字:方正严谨中的灵动性

结字上,刘精松追求“端庄杂流丽,刚健含婀娜”的境界,整体结构方正平稳,重心稳固,如“中宫收紧,四维开张”,体现军人严谨的纪律性;他通过笔画的穿插、倾斜、伸缩打破呆板,使字势欹正相生,如“军”字的“车”旁与“冖”部形成俯仰呼应,“魂”字的“云”与“鬼”部疏密对比,既有法度又不失灵动。

章法:恢宏气势中的节奏感

其书法作品多采用中堂、条幅等传统形式,章法布局疏密有致,行气贯通,字与字之间顾盼生姿,如列兵行阵,前后呼应;行与行之间留白恰当,如战场布阵,疏密有度,书写军旅诗词时,他常通过字形大小、墨色浓淡的变化营造节奏,如“大漠孤烟直,长河落日圆”一句,“大漠”“长河”四字字形舒展,墨色饱满,与“孤烟”“落日”的紧凑形成对比,如同金戈铁马后的苍茫辽阔。

意境:家国情怀中的感染力

刘精松的书法不仅是笔墨技巧的展现,更是精神世界的抒发,他多书写爱国诗词、军旅箴言,如“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营”“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”,笔墨间饱含对军队的热爱、对和平的守护,其作品情感真挚,或豪迈如战鼓,或深沉如家书,让观者既能感受到军人的铁血担当,体会到传统文化的精神力量。

军旅生涯与书法的深度融合

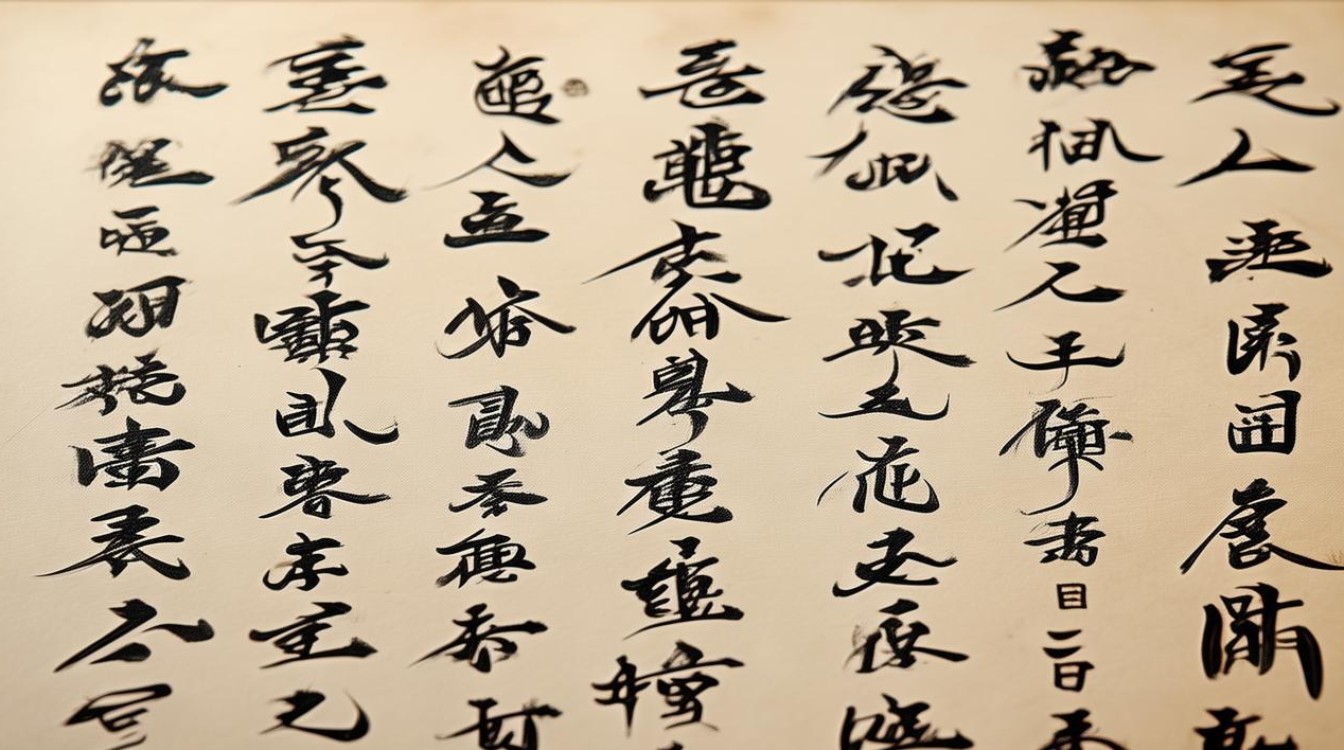

刘精松的书法创作与其军旅生涯密不可分,在数十年的军旅生涯中,他养成了“令行禁止、雷厉风行”的作风,也培养了“忠诚担当、报国为民”的情怀,这些特质成为书法艺术的灵魂——他常说:“书法是军人的第二语言,笔锋就是刺刀,墨迹就是战火。”在军营中,他常利用业余时间临帖创作,从王羲之的飘逸、颜真卿的雄浑、柳公权的骨力中汲取营养,逐渐形成“以笔为枪、以墨为魂”的独特风格,他的作品多次在军事文化展览中亮相,被军事博物馆、美术馆收藏,成为弘扬军旅文化的重要载体。

相关问答FAQs

刘精松书法的“军旅特色”具体体现在哪些方面?

答:其军旅特色主要体现在三方面:一是,多聚焦军旅诗词、爱国箴言,如“还我河山”“保家卫国”,直接抒发军人情怀;二是笔墨风格,用笔刚劲如枪戟,结字方正如列阵,章法恢宏如行军,整体气势雄浑,暗合军事美学;三是精神内核,作品传递出“忠诚、勇敢、担当”的军人品格,如“宁为玉碎,不为瓦全”的刚毅,“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的赤诚,让书法成为军人精神的视觉化表达。

普通爱好者学习刘精松书法需要注意哪些要点?

答:首先需夯实基础,其书法以楷书、行书为根基,建议先临习颜真卿《多宝塔碑》(练骨力)、王羲之《兰亭序》(学灵动),掌握中锋用笔与结构布局;其次要理解“军旅气质”,避免单纯模仿外形,需体会其“刚柔并济”的笔法——如写“横”画时既要有“斩钉截铁”的力度,又需保持“屋漏痕”的自然;最后要融入情感,书写时结合军旅文化背景,如书写“边塞诗”时想象大漠风光,书写“爱国句”时感受赤子之心,让笔墨更具感染力。