张振忠书法作为当代书坛的重要代表,以其深厚的传统功底与鲜明的时代气息,形成了独具一格的艺术风貌,他早年浸淫传统,遍临历代碑帖,尤对欧楷的险劲、颜楷的雄浑、二王的风韵研习精深,后以“碑帖融合”为路径,将碑学的骨力与帖学的灵动相贯通,最终创造出“雄浑中见灵秀,端庄中寓动态”的个人书风。

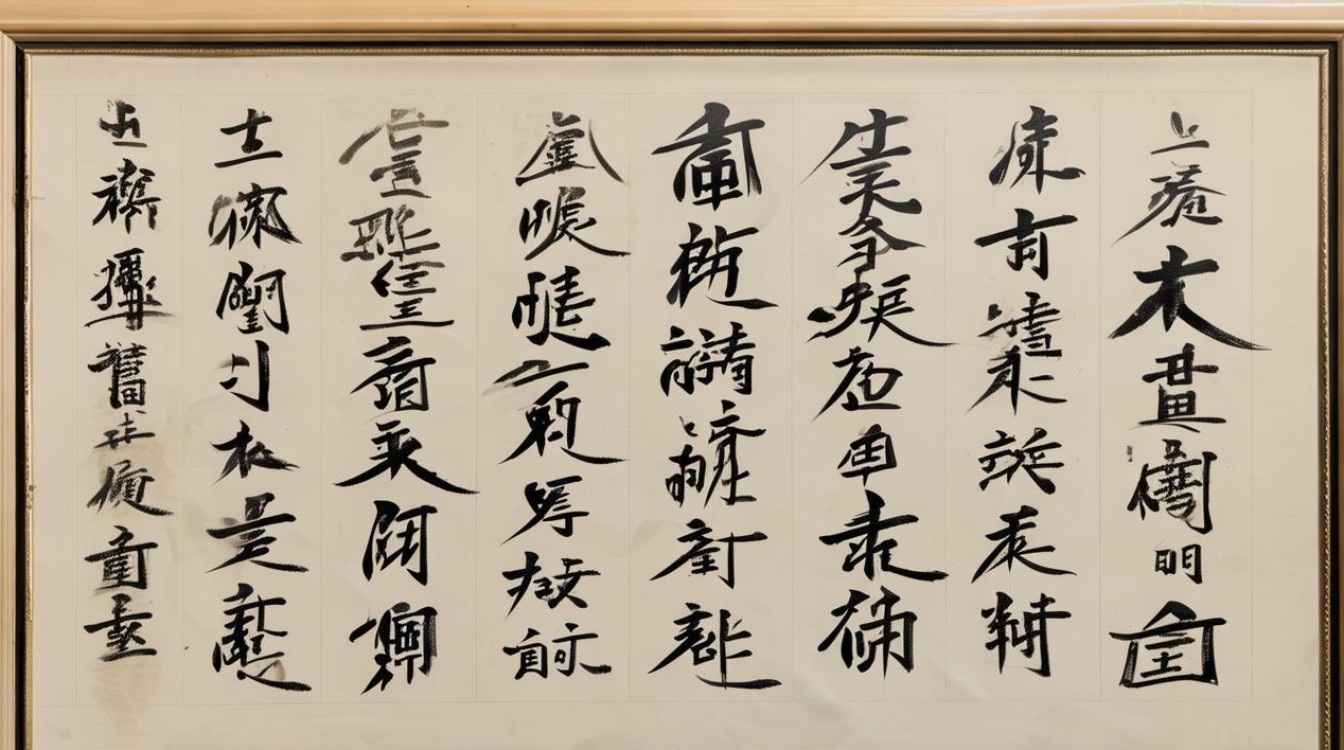

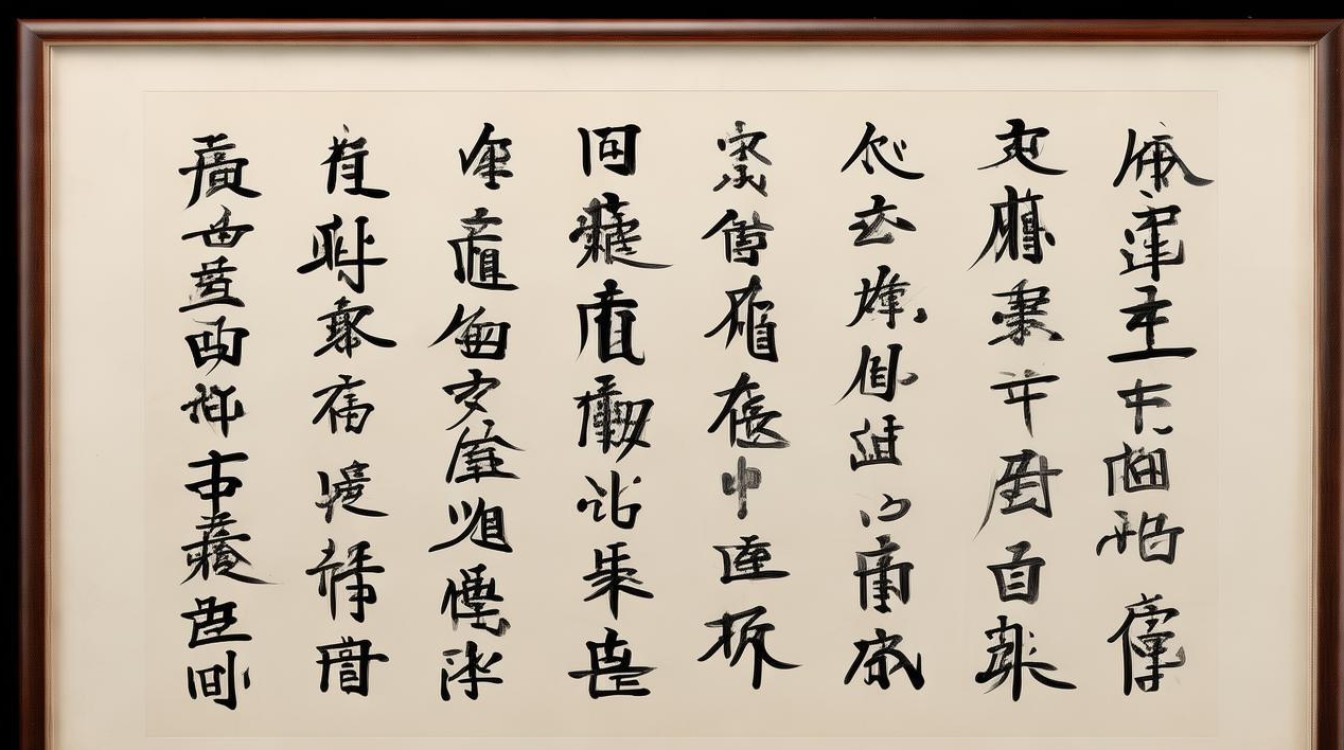

在笔法层面,张振忠恪守“中锋用笔”的核心原则,线条以“屋漏痕”般的厚重质感为基础,辅以侧锋的灵动变化,刚柔相济,富有弹性,其提按转折处如“折钗股”,力道内蕴而不外露;牵丝引带处则如“锥画沙”,自然流畅而富有节奏,尤其擅长通过线条的粗细、曲直、徐疾对比,营造出静中寓动的视觉效果,如楷书笔画中融入行书的笔意,使静态的字形蕴含动态的生命力。

结字方面,他深谙“计白当黑”的虚实之道,结构严谨而不失灵动,端庄而不板滞,其楷书取欧体的险绝与颜体的宽博,中宫收紧而笔画舒展,形成“内紧外松”的结字特征;行书则借鉴王羲之的欹侧变化与米芾的跳荡多姿,通过字形的欹正、疏密、开合对比,打破单一平衡,营造出“奇正相生”的韵律感,如“龙”“凤”等字,笔画繁复却井然有序,疏密得当而气脉贯通;而“一”“十”等简单字形,则通过笔画的微妙倾斜与粗细变化,赋予其丰富的视觉张力。

墨法运用上,张振忠追求“墨分五彩”的层次感,善用浓淡干湿的变化增强作品的感染力,其作品中浓墨如“高山坠石”,厚重沉着;淡墨如“轻烟笼月”,朦胧雅致;枯笔则如“万岁枯藤”,苍劲老辣,飞白处自然天成,毫无雕琢痕迹,在行草作品中,他常通过墨色的由浓转淡、由湿到干,模拟情感的起伏变化,使笔墨成为心性的直接流露。

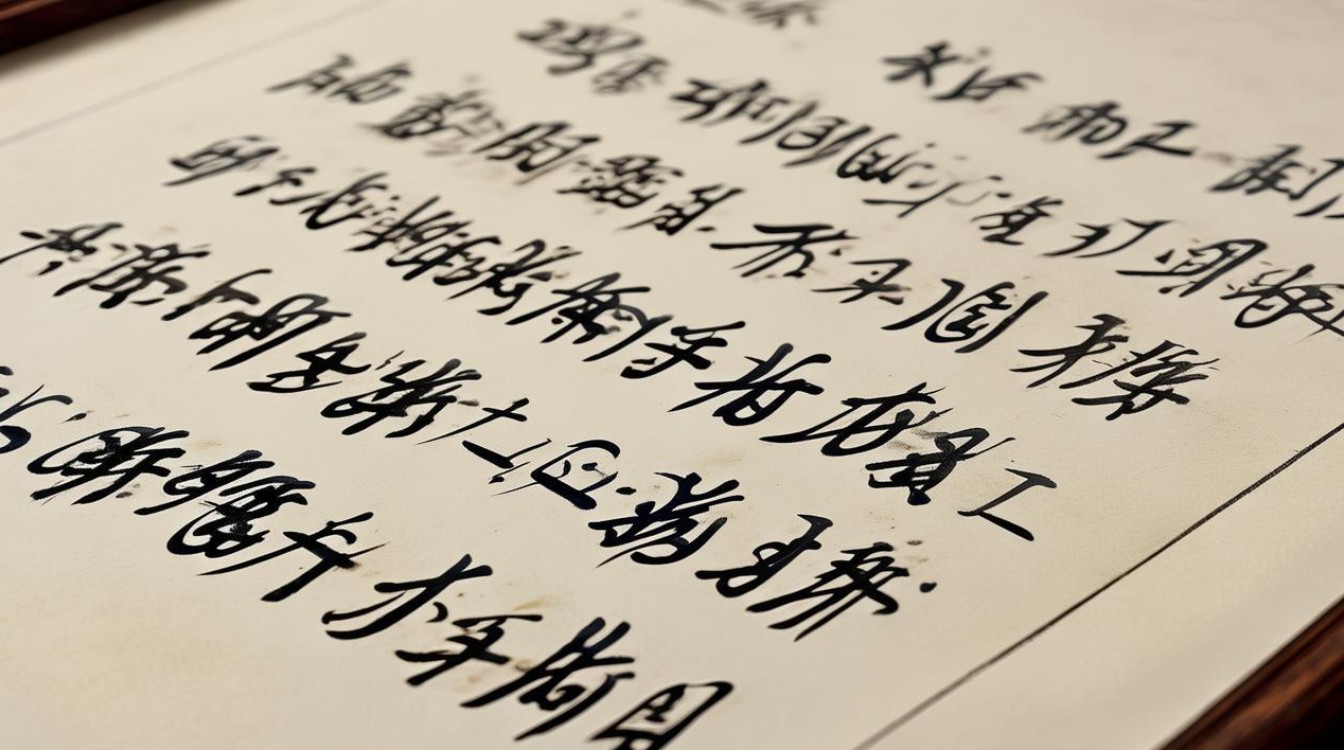

张振忠的书法风格并非一成不变,而是经历了“师传统—融碑帖—抒心性”的演变过程,早期以临摹为主,追求形神兼备;中期开始探索碑帖融合,尝试将北碑的雄强与南帖的婉约结合;晚年则更注重“书为心画”,笔墨愈发自由,情感表达更加强烈,形成了“老笔纷披而意态万千”的成熟风貌,其代表作品《心经》《兰亭序集联》等,既有传统的法度,又有时代的气息,被誉为“当代书法守正创新的典范”。

作为书法教育家,张振忠长期致力于书法传承,提出“以技入道,以道统技”的教学理念,强调技法训练与文化修养并重,他的学生遍布各地,不少人已成为书坛中坚力量,他通过举办展览、出版著作等方式,推动书法艺术的普及与发展,为当代书法的繁荣作出了重要贡献。

| 维度 | 艺术特点 |

|---|---|

| 笔法 | 中锋为主,侧锋辅之,线条刚柔并济,提按转折富有节奏,兼具碑的骨力与帖的灵动。 |

| 结字 | 严谨中见灵动,端庄中寓动态,欹正相生,疏密得当,融合欧险、颜博与二王韵致。 |

| 墨法 | 墨分五彩,浓淡干湿变化丰富,枯润相济,飞白自然,增强作品层次感与情感表达。 |

| 风格演变 | 早期师传统(形似)→中期融碑帖(形神兼备)→晚年抒心性(心性流露),日趋成熟。 |

| 艺术影响 | 推动碑帖融合实践,培养大批书法人才,通过展览、著作普及书法艺术,影响深远。 |

FAQs

问:张振忠的书法为何能融合碑帖之长?

答:张振忠早年系统临摹碑帖,深入理解北碑的雄强方劲与南帖的婉转流丽,以“技进乎道”为追求,将碑的“骨力”与帖的“韵味”通过笔墨转化——用中锋取碑的浑厚,以侧锋融帖的灵动,再结合个人情感与时代审美,最终实现碑帖的有机统一,而非简单叠加。

问:他的楷书作品《心经》有哪些艺术特色?

答:《心经》楷书体现了“以楷为基,以行化楷”的创作理念:结构上取欧体的险绝与颜体的宽博,端庄而不失灵动;笔画刚劲有力,转折处如“铁画银钩”,同时融入行书的牵丝引带,使字间呼应连贯;墨色浓淡相宜,枯润变化自然,既有庙堂之气的庄重,又有文人的雅致,达到“形神兼备”的艺术境界。