张桐人书法作为当代书坛颇具特色的艺术实践,其创作根植于传统笔墨,又融入时代审美,形成了雄浑中见灵秀、古朴中蕴新意的独特风貌,张桐人自幼浸润于书法传统,早年遍临晋唐碑帖,后深入研习汉魏摩崖与明清书风,在碑帖互融的探索中逐渐确立个人艺术语言,其书法诸体皆能,尤以楷书、行书成就最为突出,作品既承古典书法的法度与精神,又展现出当代书家对笔墨语言的创新表达。

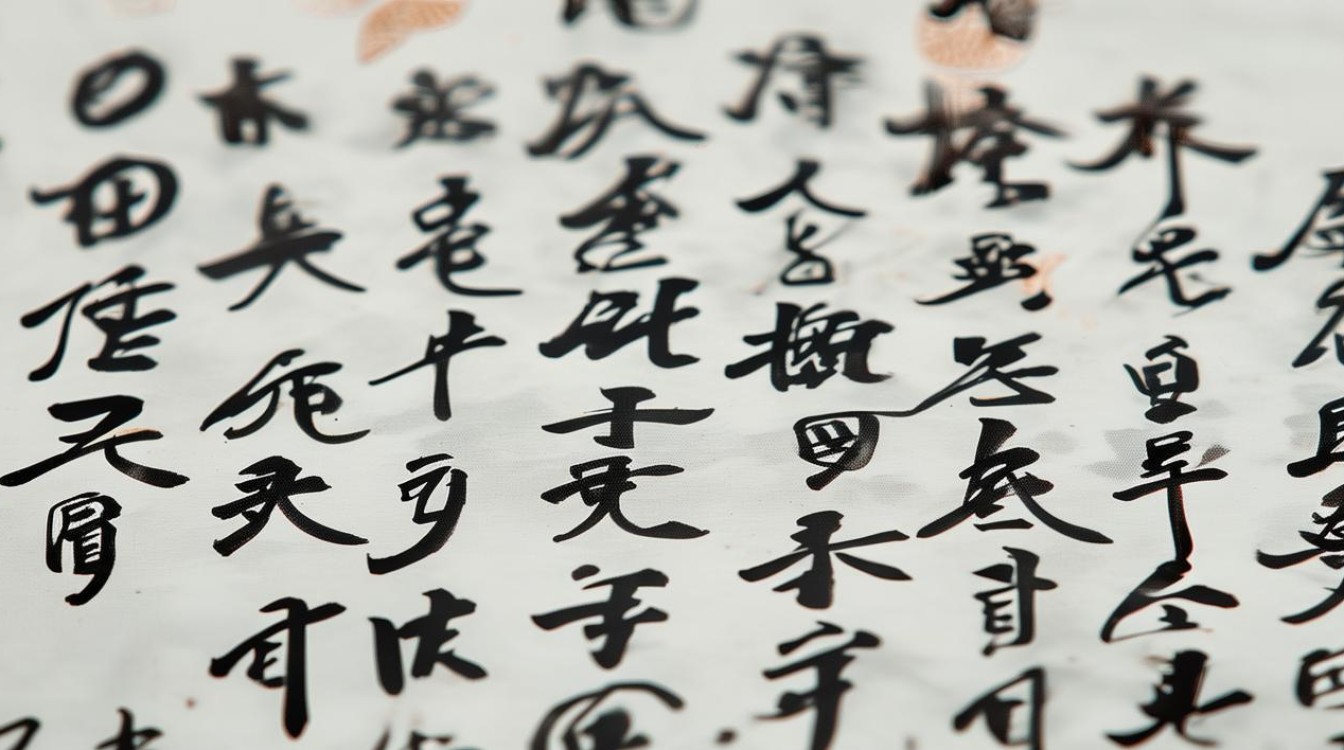

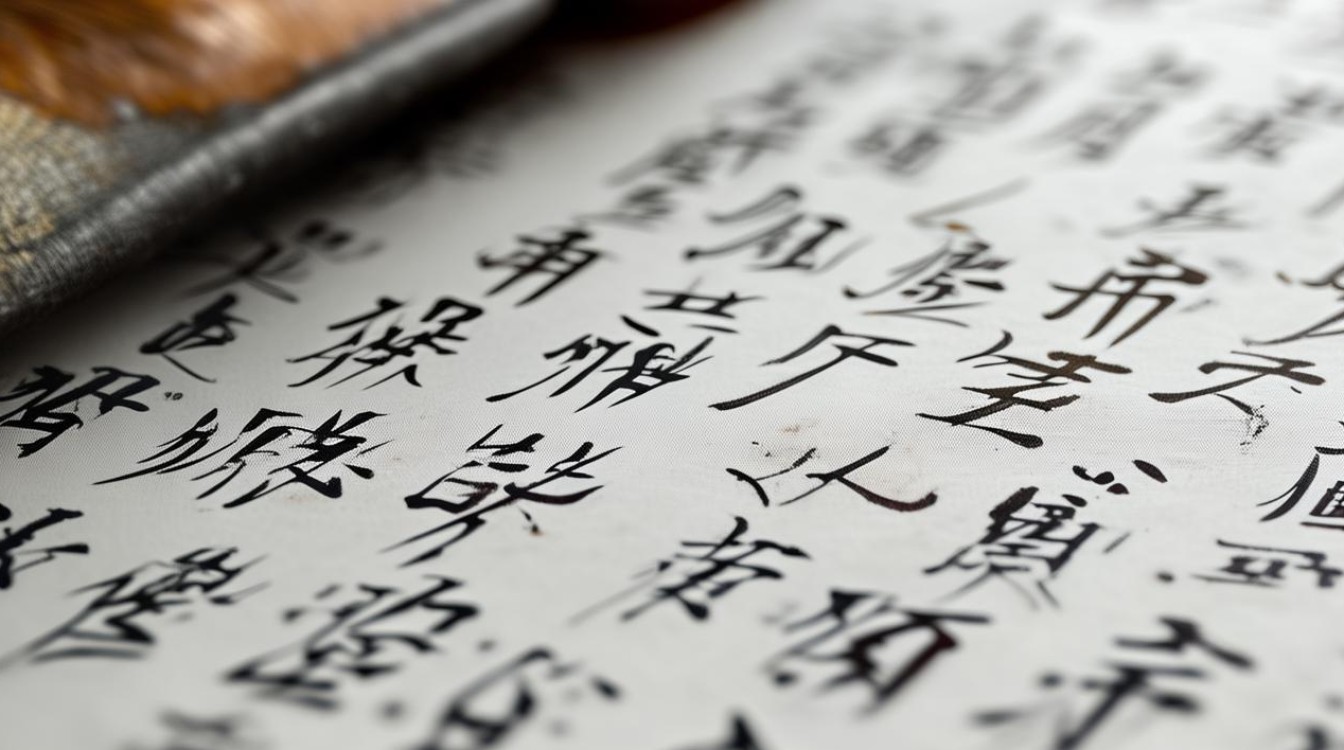

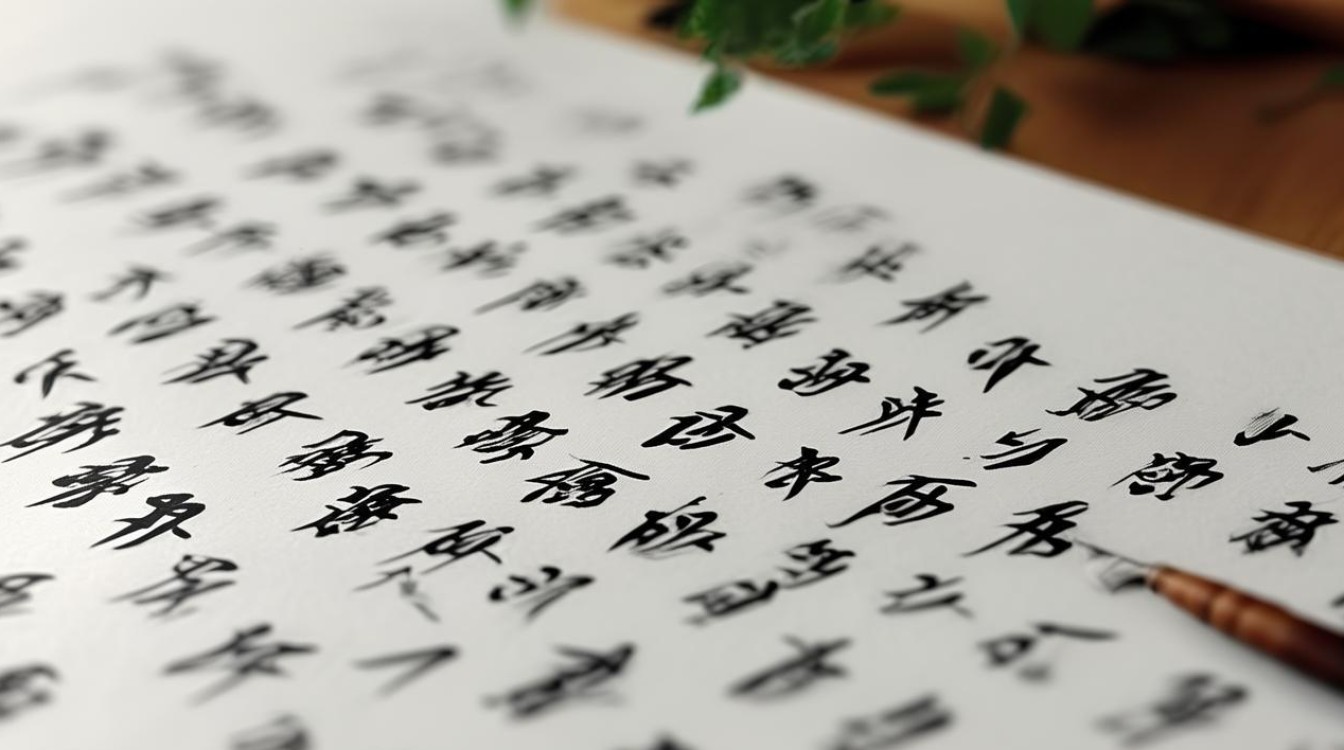

张桐人书法的风格特质,首先体现在对“笔法”的精妙把控上,他深谙“用笔千古不易”之理,以中锋立骨,侧锋取势,行笔中兼具“屋漏痕”的苍茫与“折钗股”的劲挺,其楷书取法欧阳询的险峻与颜真卿的浑厚,结字严谨而不失灵动,笔画间轻重提按变化丰富,如《九成宫》的方劲与《麻姑仙坛记》的圆融相得益彰,既有庙堂之气的庄重,又具文人之风的雅致,行书则二王为宗,兼收米芾的刷字与王铎的连绵,用笔上“使转”圆融,“牵丝”自然,行气贯通中见节奏变化,如行云流水般舒展自如,又于转折处暗藏筋骨,展现出“无意于佳乃佳”的创作境界。

在结字与章法层面,张桐人书法打破传统书体的固有界限,追求“违而不犯,和而不同”的艺术效果,他善于将楷书的静穆与行书的流动相结合,在单字结构中融入草书的欹侧变化,使静态的字形产生动态的张力,章法布局上,他注重虚实相生、计白当黑,通过字距、行疏的巧妙安排,形成“疏可走马,密不透风”的视觉节奏,其手卷、册页等小品尤见匠心,字群错落有致,行气如串珠般连贯,而整体气韵又浑然一体,展现出“既雕既琢,复归于朴”的艺术高度。

张桐人书法的创新,更体现在对“墨法”的突破性运用上,他突破了传统书法“墨分五色”的程式化表达,将浓淡干湿的墨色变化与情感抒发紧密结合,其作品中,浓墨处如高山坠石,厚重沉雄;淡墨处如轻烟笼纱,空灵朦胧;枯笔处如万岁枯藤,苍劲老辣;湿笔处如春雨润物,温润华滋,尤其在巨幅创作中,他通过墨色的自然晕染与笔法的疾徐变化,营造出“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”的意境,使书法作品超越单纯的文字书写,成为情感与哲思的视觉载体。

为更直观呈现张桐人书法的艺术特色,可将其不同书体的核心特点归纳如下:

| 书体 | 技法特点 | 代表作品 | 审美意境 |

|---|---|---|---|

| 楷书 | 方圆兼备,以欧为骨、以颜为肉,笔画刚柔相济,结字中宫紧收、外展开张 | 《心经》《千字文》 | 端庄静穆,法度森严中见灵动 |

| 行书 | 碑帖互融,二王为基,米芾为用,使转圆融,牵丝自然,行气贯通 | 《兰亭序临本》《赤壁赋》 | 潇洒飘逸,气韵生动中含筋骨 |

| 草书 | 笔势连绵,一气呵成,融章草之简古与今草之奔放,点画狼藉而法度严谨 | 《古诗四首》《自作诗卷》 | 奔放恣肆,激情澎湃中见理性 |

张桐人书法的艺术成就,不仅体现在笔墨语言的创新上,更在于其对书法文化精神的传承与弘扬,他认为书法不仅是“技”,更是“道”,是书家人格修养与文化积淀的外化,他强调“字外功”的修炼,主张书法创作需与文学、哲学、绘画等艺术形式相互滋养,其作品中常见自作诗文,内容多关乎人生感悟与自然哲思,笔墨与文辞相得益彰,形成了“书文并茂”的独特风格,在书法教育领域,张桐人同样贡献卓著,他提出“临古、悟道、创变”三位一体的学习理念,主张通过深度临摹传统经典,领悟书法背后的文化精神,最终实现个性面貌的突破,其教学深入浅出,注重理论与实践结合,培养了一批兼具传统功底与创新意识的书法人才。

张桐人书法的影响力早已超越地域,成为连接传统与当代的重要艺术纽带,他的作品多次参加国内外重大书法展览,并被多家美术馆、博物馆收藏,同时被收入《中国当代书法名家作品集》等重要典籍,其艺术实践证明,当代书法并非对传统的简单复刻,而是在深刻理解传统基础上的创造性转化,张桐人以笔墨为媒介,将古典书法的审美精神与当代人的生活情感相融合,为书法艺术的当代发展提供了有益的启示。

相关问答FAQs:

问:张桐人书法的“碑帖互融”具体体现在哪些方面?

答:张桐人书法的“碑帖互融”主要体现在三个方面:一是笔法融合,他将碑版书法的方劲、拙厚与帖学书法的圆转、流畅相结合,如楷书中用碑的“折刀头”笔法增强力度,同时融入帖的“屋漏痕”线条增加韵律;二是结字融合,既取碑书的“茂密雄强”,又吸收帖书的“欹侧生动”,打破单一书体的结构定式;三是气韵融合,碑书的“金石气”与帖学的“书卷气”在其作品中并存,既苍茫老辣又温润雅致,形成刚柔相济的艺术效果。

问:初学者学习张桐人书法,应如何选择临摹范本?

答:初学者学习张桐人书法,建议遵循“先楷后行,由帖入碑”的路径:楷书阶段可先临摹其早期取法的欧阳询《九成宫》与颜真卿《多宝塔碑》,掌握笔法法度与结字规律;行书阶段可重点临摹其《兰亭序临本》,体会其“二王”笔意与行气贯通的技巧;在具备一定基础后,再过渡到碑书临摹,如汉《张迁碑》、清《郑文公碑》,理解其“碑帖互融”的用笔特点,同时需注意“读帖”与“临帖”结合,分析其墨色变化与章法布局,避免单纯追求形似而忽视神采。