翡翠底子发灰是翡翠行业中常见的现象,也是影响翡翠价值的重要因素之一,所谓“底子”,在翡翠领域指的是翡翠的质地、颜色、透明度以及内部净度等综合构成的基础,是评价翡翠品质的核心指标之一,当翡翠的底子呈现出灰色调时,不仅会降低其整体的鲜艳度和美感,还会对其市场价值产生显著影响,要深入理解翡翠底子发灰,需要从其成因、表现、对价值的影响以及鉴别方法等多个维度进行分析。

翡翠底子发灰的本质是翡翠内部矿物成分、结构特征以及致色元素共同作用的结果,翡翠的主要矿物成分是硬玉,但常伴有钠铬辉石、绿辉石、钠长石等次要矿物,绿辉石的含量和分布是影响底子色调的关键,当翡翠中绿辉石含量较高时,其本身含有的铁元素(Fe)会导致色调偏灰或偏蓝,尤其是当硬玉颗粒较粗、结构松散时,光线进入翡翠后会发生多次散射,使得原本鲜艳的绿色被稀释,从而呈现出灰蒙蒙的质感,豆种翡翠由于晶体颗粒较粗,结构疏松,底子发灰的现象尤为常见,这也是豆种翡翠通常颜色不够鲜艳、透明度较低的原因之一。

翡翠的种水(即透明度和细腻度)与底子发灰密切相关,种水好的翡翠,如玻璃种、冰种,其内部晶体颗粒细腻、结构紧密,光线能够穿透并在内部形成良好的折射和反射,从而展现出明亮、通透的质感,即使这类翡翠带有一些灰色调,也可能因为种水足够好而显得“灰得清亮”,价值相对较高,相反,种水差的翡翠,如糯种、豆种,晶体颗粒粗大,结构疏松,光线进入后难以穿透,大部分光线在表面或浅层被散射,导致底子显得浑浊、发灰,甚至出现“水头短”“干涩”的感觉,翡翠内部的棉、絮、石纹等内含物也会加剧底子发灰的现象,棉絮过多或分布不均时,会像一层“灰色烟雾”笼罩在底子上,遮挡绿色的表现力,使整体颜色显得暗淡无光。

后天因素也可能导致翡翠底子发灰,翡翠在佩戴或存放过程中,表面可能沾染汗渍、油脂、灰尘等污垢,这些物质会附着在翡翠表面,形成一层“灰蒙蒙”的膜,影响光线的透过和反射,使得底子看起来发灰,这种情况通常可以通过专业清洗和抛光得到改善,属于暂时性的外观问题,但需要注意的是,如果翡翠长期接触强酸、强碱等化学物质,可能会导致其表面结构被破坏,内部矿物成分发生次生变化,从而造成不可逆的底子发灰,一些经过人工处理(如B货、C货)的翡翠,在酸洗注胶或染色过程中,由于化学药剂对翡翠结构的破坏,或者胶体老化、褪色,也可能导致底子出现灰调,这种发灰是翡翠处理后的劣化表现,与天然发灰有本质区别。

翡翠底子发灰对其价值的影响主要体现在颜色鲜艳度和整体美感上,在翡翠评价中,颜色以“浓、阳、正、匀”为佳,阳”指的是颜色的鲜艳度,而灰调会直接降低绿色的鲜艳度,使颜色显得“发闷”“发暗”,同样是绿色翡翠,底子清亮的“阳绿”翡翠与底子发灰的“灰绿”翡翠,价格可能相差数倍甚至数十倍,对于无色或飘花翡翠而言,底子发灰会使其透明度降低,失去“冰清玉洁”的质感,显得浑浊不堪,影响其观赏性和收藏价值,底子发灰还会掩盖翡翠的“起荧”“起胶”等光学效应,使其失去种水好的翡翠应有的灵动感和高级感。

要区分天然发灰和处理后发灰,需要从多个方面进行综合判断,天然发灰的翡翠通常具有自然的结构特征,如苍蝇翅、橘皮纹等,颜色过渡自然,灰色调与绿色调相互融合,整体质感协调,而经过酸洗注胶处理的B货翡翠,由于强酸腐蚀导致内部结构疏松,注胶后胶体填充在孔隙中,虽然底子可能显得“干净”,但光泽呆板,缺乏天然翡翠的刚性,且在紫外荧光下常出现明显的蓝白色荧光,C货翡翠(染色翡翠)的灰色调则常浮于表面,颜色分布不均,染色剂可能沿裂隙呈丝网状分布,敲击时声音沉闷(天然翡翠声音清脆),通过专业仪器(如红外光谱仪)检测翡翠是否经过人工处理,是最准确的鉴别方法。

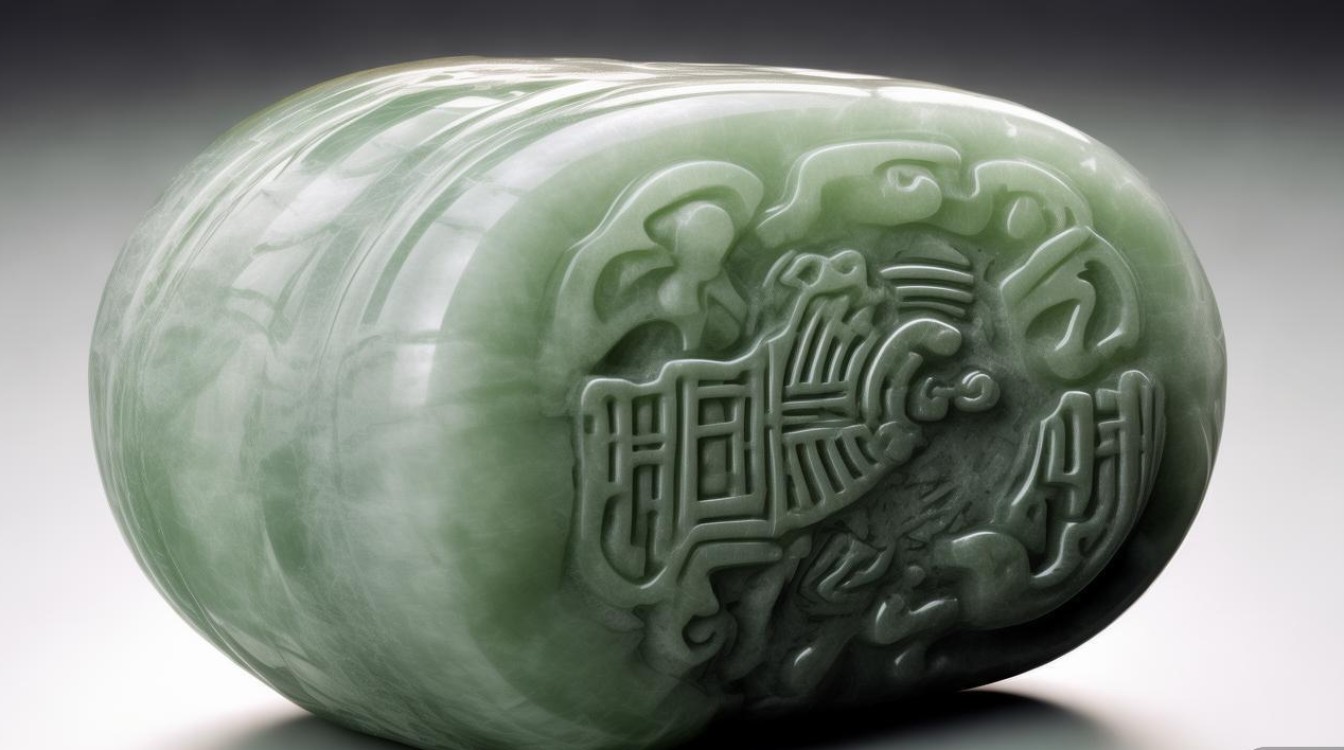

对于底子发灰的翡翠,是否还具有价值需要根据具体情况判断,如果翡翠的绿色足够浓郁(如帝王绿),即使底子带有轻微灰调,也可能因其颜色的稀缺性而保持较高价值;或者如果翡翠的种水极好(如玻璃种),底子微灰但整体通透,也可能具有收藏潜力,一些具有独特意境的雕刻作品,可能会巧妙利用灰调营造“烟雨朦胧”等艺术效果,从而提升其文化价值和审美价值,但对于大多数底子发灰、颜色暗淡、种水较差的翡翠,其市场价值会大打折扣,更多适合作为日常佩戴的普通饰品。

以下是不同原因导致翡翠底子发灰的特征对比:

| 原因类别 | 具体表现 | 对价值的影响 | 鉴别要点 |

|---|---|---|---|

| 天然矿物成分 | 绿辉石含量高,铁元素致色,底子均匀发灰 | 降低颜色鲜艳度,影响整体美感 | 结构自然,颜色过渡均匀,无酸蚀纹或荧光反应 |

| 种水较差 | 晶体颗粒粗,结构疏松,光线散射导致灰蒙蒙 | 价值较低,缺乏通透感和灵动性 | 可见苍蝇翅、橘皮纹,水头短,透明度低 |

| 内含物过多 | 棉、絮、石纹密集,遮挡光线 | 降低净度和透明度,显得浑浊 | 内部可见絮状、丝状物,分布不均,影响透光性 |

| 后天污垢附着 | 表面沾染汗渍、油脂、灰尘,形成灰膜 | 暂时性影响,清洗后可恢复 | 表面有黏腻感,擦拭或抛光后改善 |

| 人工处理(B货) | 酸洗注胶导致结构破坏,胶体老化发灰 | 价值大幅下降,属于处理翡翠 | 光泽呆板,有酸蚀纹,紫外荧光下有蓝白色荧光,敲击声音沉闷 |

| 人工处理(C货) | 染色剂褪色或分布不均导致灰调 | 价值低,属于处理翡翠 | 颜色浮于表面,沿裂隙分布,染色剂有异味,遇褪色剂可能褪色 |

相关问答FAQs

Q1:翡翠底子发灰是不是就一定是假货?

A1:不是,翡翠底子发灰既有可能是天然形成的,也有可能是人工处理导致的,天然发灰主要与翡翠的矿物成分(如绿辉石含量高)、种水较差(如豆种结构疏松)或内含物过多(如棉絮密集)有关,这类翡翠具有自然的结构和颜色过渡,属于天然翡翠的正常现象,而人工处理(如B货、C货)导致的发灰则是由于酸洗、注胶、染色等工艺破坏了翡翠的内部结构或导致颜色劣化,属于优化处理翡翠,鉴别时需结合结构、光泽、荧光反应等特征,必要时借助专业仪器检测,不能仅凭“底子发灰”判断真假。

Q2:底子发灰的翡翠还有升值空间吗?

A2:分情况而定,如果翡翠的底子发灰但具备其他优势,如颜色足够浓郁(如墨翠底子微灰但色正)、种水极好(如冰种飘花翡翠底子微灰但通透度高)、出自名家雕刻或具有独特文化意境,那么其仍具有一定的收藏和升值潜力,尤其是高品质的墨翠,其独特的灰黑色调本身就是其价值所在,但如果翡翠底子发灰且颜色暗淡、种水差、无特色,则升值空间有限,更多适合作为日常佩戴的饰品,对于经过人工处理导致底子发灰的翡翠,由于其属于处理品,不仅没有升值空间,还可能因市场对天然翡翠的追捧而进一步贬值。