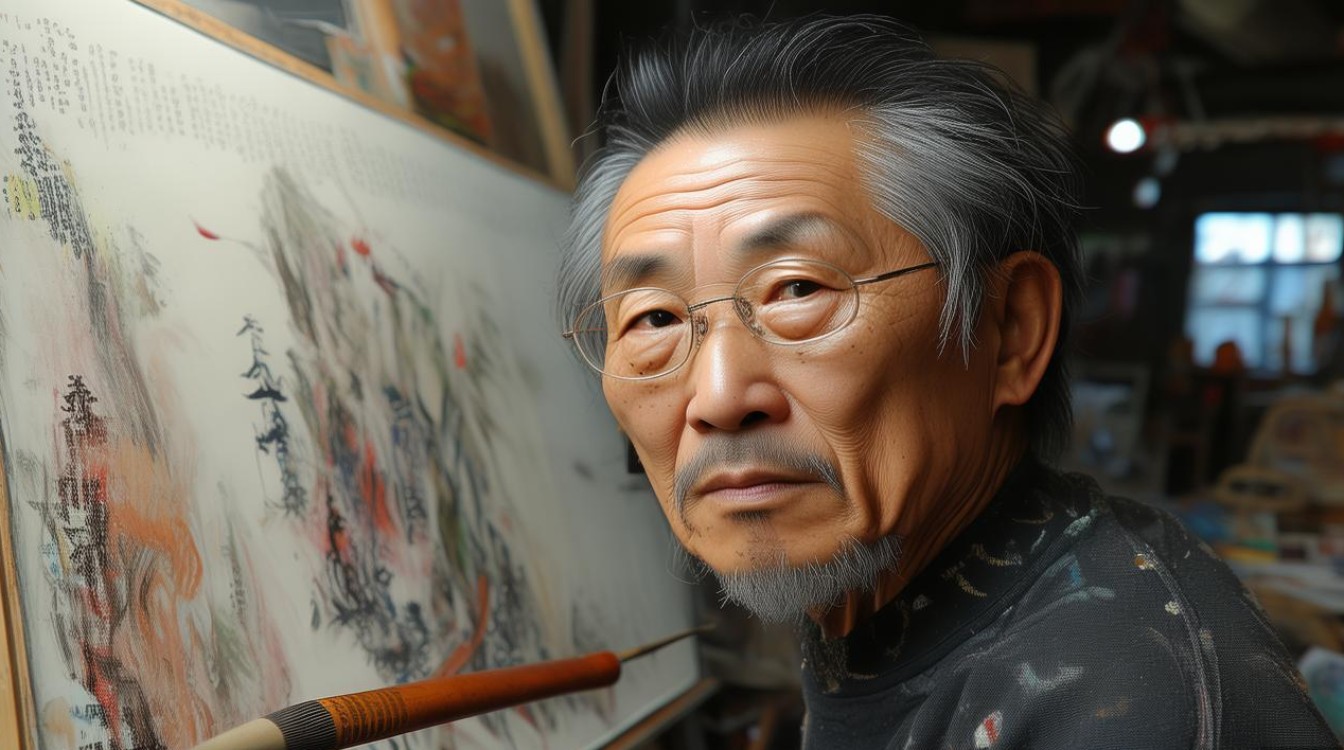

张伯君,中国当代著名画家,以其深厚的传统笔墨功底与锐意创新的艺术视野,在中国画坛独树一帜,他出生于上世纪50年代,自幼受家学熏陶,醉心书画,早年师从岭南画派大家关山月、黎雄才等前辈,系统研习传统山水画技法;后游历大江南北,遍览名山大川,同时广泛吸收西方现代艺术理念,逐渐形成了“笔墨当随时代,意境根植传统”的独特艺术风格,张伯君的创作以山水画为主,兼擅花鸟、人物,作品既有文人画的雅致逸趣,又饱含对自然与生命的深刻感悟,被誉为“当代文人画的探索者与践行者”。

在艺术风格的形成过程中,张伯君经历了从“师古人”到“师造化”再到“师心”的蜕变,早期,他深耕传统,对宋代山水的雄浑、元人山水的淡泊、明清山水的奇崛均有深入研究,尤其擅长通过“皴擦点染”表现山石的肌理与质感,中年以后,他走出画室,深入云贵高原、黄土高原、江南水乡等地写生,将自然界的真实感受与传统笔墨结合,打破了传统山水程式化的构图模式,创造出既有地域特色又具个人符号的艺术语言,其作品中,山川不再是简单的景观再现,而是情感与精神的载体——苍茫的线条间可见生命的律动,氤氲的墨色中蕴含宇宙的哲思,晚年,张伯君的艺术风格愈发成熟,趋向“大写意”的境界,笔墨简练而意蕴深厚,常以“少即是多”的手法营造出空灵悠远的意境,如《春山烟雨图》《荷塘清韵》等代表作,均以寥寥数笔便勾勒出烟雨朦胧的诗意与生命的蓬勃生机。

张伯君的艺术成就不仅体现在创作上,更他对中国画传承与创新的深刻思考,他主张“传统是根,创新是魂”,认为中国画的发展必须在尊重传统的基础上,融入当代审美与时代精神,为此,他提出了“笔墨三境”理论:第一境“技进于艺”,强调扎实的基本功;第二境“艺进于道”,追求艺术的精神内涵;第三境“道法自然”,达到天人合一的创作境界,这一理念深刻影响了一代青年画家,推动了中国画从传统向现代的转型,他的作品多次参加国内外重要展览,如北京国际美术双年展、中国美术馆“当代中国画展”等,并获“徐悲鸿美术奖”“中国山水画展金奖”等多项荣誉,多幅作品被中国美术馆、上海博物馆等机构收藏,同时他还出版了《张伯君山水画集》《中国画笔墨语言研究》等专著,为艺术教育与实践提供了宝贵经验。

以下为张伯君艺术创作分期与风格特点简表:

| 创作分期 | 时间跨度 | 风格特点 | 代表作品 |

|---|---|---|---|

| 传统研习期 | 70年代-80年代中期 | 深耕传统笔墨,以临摹古人为主,技法严谨,注重写实,受岭南画派影响显著 | 《仿关山月峡江图》 |

| 写生探索期 | 80年代中期-90年代 | 融合写生与传统,构图突破程式,色彩明快,地域特色鲜明,开始探索个人语言 | 《黄山云海》《江南烟雨》 |

| 风格成熟期 | 2000年至今 | 趋向大写意,笔墨简练,意境空灵,强调“心象”表达,将传统与现代审美结合 | 《春山烟雨图》《都市印象》 |

张伯君的艺术之路,既是对传统的致敬,也是对时代的回应,他始终坚信,画家不仅要用手中的笔描绘自然,更要用心灵感受生活,用作品传递精神力量,在他的画中,我们看到的不仅是山川草木的形态之美,更是一个艺术家对生命、自然与文化的深沉思考,这种“外师造化,中得心源”的创作态度,正是张伯君艺术生命长盛不衰的秘诀,也为当代中国画的发展提供了重要的启示。

相关问答FAQs:

问:张伯君的艺术风格有哪些独特之处?

答:张伯君的艺术风格独特性主要体现在三个方面:一是“笔墨与意境的融合”,他将传统文人画的笔墨情趣与现代审美相结合,既保留书法用笔的骨力,又注重画面意境的营造,形成“写意中见写实,简练中含丰富”的特点;二是“传统与创新的平衡”,他既不拘泥于古人的程式,也不盲目追求西方技法,而是以传统为根基,融入个人对自然与时代的观察,创造出具有辨识度的“张氏山水”;三是“地域与人文的统一”,他的作品既有云贵高原的苍茫、江南水乡的婉约,也融入了对都市生活的思考,展现出艺术与生活的紧密联系。

问:张伯君对当代中国画坛产生了哪些影响?

答:张伯君对当代中国画坛的影响主要体现在三个方面:一是理论贡献,他提出的“笔墨三境”理论,为青年画家提供了清晰的艺术创作路径,推动了中国画传统笔墨的现代转化;二是实践示范,他的作品打破了传统山水画的封闭性,将写生、写意与现代构成相结合,拓宽了中国画的表现形式,成为当代山水画创新的典范;三是教育传承,他长期任教于多所艺术院校,培养了大量优秀画家,并通过著书立说、举办展览等方式,传播艺术理念,促进了传统艺术的普及与发展。