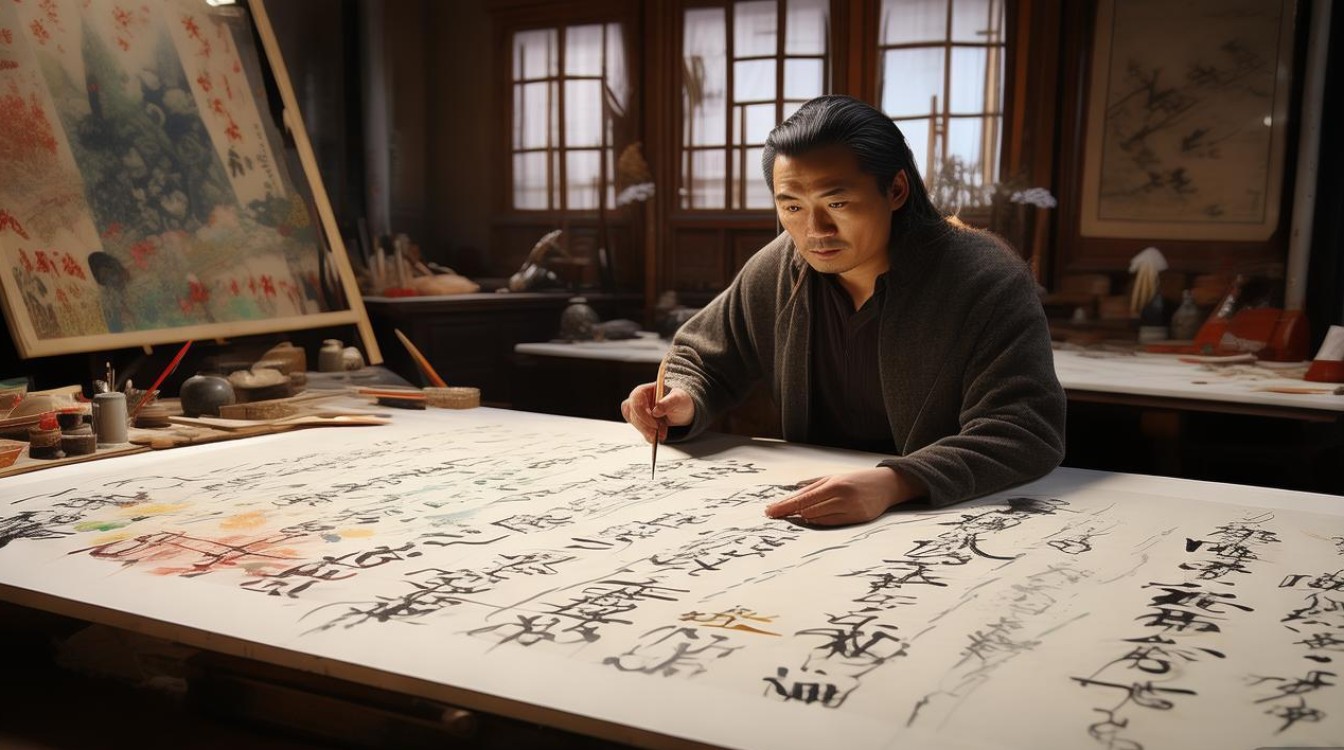

西安画家徐华,一位扎根于千年古都沃土,将传统笔墨与现代审美熔铸一炉的当代艺术家,他的艺术之路,既是对长安画派“一手伸向传统,一手伸向生活”精神的践行,也是对个体生命体验与时代精神融合的深度探索,在西安这座历史文化名城的光影中,徐华以画笔为媒介,勾勒出秦岭的雄浑、关中的厚重与市井的温情,形成了独具辨识度的艺术风貌。

徐华出生于上世纪60年代的西安,自幼浸润于古城的文化氛围,少年时,他常流连于碑林博物馆的石刻长廊,在《颜勤礼碑》的雄浑与《玄秘塔碑》的劲健中触摸书法的筋骨;青年时,他遍访陕西各地的秦岭村落,在终南山的云雾间、渭河平原的麦浪里,积累了丰富的写生素材,这种“读万卷书”与“行万里路”的双重积淀,为他日后的艺术创作埋下了伏笔,他先后就读于西安美术学院国画系,师从著名画家崔振宽、赵振川等长安画派代表人物,系统研习传统山水画的笔墨技法,同时对西方现代艺术的构成理念与色彩表达保持开放态度,逐渐形成了“以书入画、以情构境”的创作路径。

在艺术风格上,徐华的创作呈现出“传统为基、时代为魂”的鲜明特征,他的山水画,既承袭了长安画派“雄浑博大、质朴苍厚”的气韵,又融入了个人对自然生命的细腻体悟,不同于传统山水画的程式化构图,他善于运用“散点透视”与“焦点透视”相结合的方式,在尺幅之间营造出“可行、可望、可游、可居”的空间层次,其代表作《秦岭烟云》,以浓淡相宜的墨色勾勒秦岭山脉的起伏,用积墨法层层叠加山石的肌理,再以破墨法晕染出云雾的流动感,既保留了传统山水画的“气韵生动”,又通过现代色彩的微妙处理(如青灰与赭石的交融)传递出秦岭在晨雾中的朦胧诗意,而在人物画创作中,徐华则更侧重于“以形写神”,笔下的关中老农、市井小贩,并非简单的形象复制,而是通过夸张的动态、凝练的线条,捕捉人物内心的质朴与坚韧,如《关中农事图》中,老农弯腰耕作的身影,以粗犷的线条勾勒衣纹,用焦墨点染沧桑的面容,背景中寥寥数笔的麦田,却传递出土地的厚重与生命的力量,充满浓郁的生活气息。

徐华的艺术成就,不仅体现在作品的笔墨技法上,更在于他对“本土文化”的深度挖掘与创新表达,他长期关注陕西地域文化符号,从兵马俑的铠甲纹样到皮影戏的镂刻线条,从陕北民歌的韵律到关中社火的色彩,这些元素都被他巧妙地融入绘画语言中,在他的《长安十二时辰》系列作品中,他将唐代市井生活的场景与现代审美相结合,以工笔重彩描绘人物的服饰、器物,再用写意笔法勾勒背景的建筑、树木,传统与现代的碰撞,让历史在画中“活”了起来,他还积极探索水墨在当代艺术中的可能性,尝试综合材料的应用,如在宣纸上拼贴麻布、拓印木纹,使作品呈现出丰富的肌理层次,拓展了水墨艺术的边界。

为了更清晰地展现徐华的艺术创作脉络,以下是其不同时期代表作品及风格特点的简要梳理:

| 创作时期 | 代表作品 | 风格特点 | 艺术突破 |

|---|---|---|---|

| 早期80-90年代 | 《终南寻幽图》 | 偏重传统笔墨,以临摹古人为主,注重线条的流畅与墨色的层次 | 初步尝试将关中地貌特征融入传统山水范式 |

| 中期2000-2010年代 | 《关中麦收图》 | 加强生活气息,人物与山水结合,色彩转向明快,强调“写意”与“写实”的平衡 | 突破传统山水画的“空寂”意境,注入劳动者的生命力 |

| 近期2010年代至今 | 《长安新象》系列 | 融入现代构成理念,综合材料运用,色彩丰富多元,传统符号与当代元素并存 | 实现地域文化与现代审美的深度对话,形成“新长安画派”的探索性语言 |

除了艺术创作,徐华还致力于美育推广与青年培养,他现任西安美术学院国画系教授,主讲《山水画写生》《传统笔墨研究》等课程,将自己对艺术的体悟倾囊相授,他常带领学生深入秦岭、陕北等地写生,强调“师法自然”的重要性,鼓励学生在传统基础上寻找个人风格,他还积极参与公益活动,通过义卖画作资助贫困学生,用艺术传递温暖。

徐华的艺术,是古城西安的文化名片,也是当代中国画创新发展的一个缩影,他以画笔为桥梁,连接着过去与现在,传统与未来,让长安的文化基因在新时代焕发出新的生机,正如他所言:“艺术不是孤芳自赏的摆设,而是与土地、与人民对话的方式。”在他的作品中,我们看到了一位艺术家对本土文化的深情,对时代的敏锐感知,以及对艺术本真的坚守。

FAQs

Q1:徐华的山水画中,如何体现“长安画派”的艺术精神?

A1:徐华的山水画深刻践行了长安画派“一手伸向传统,一手伸向生活”的精神,在传统方面,他研习宋元山水的笔墨法度与明清文人画的写意精神,注重线条的表现力与墨色的层次感;在生活中,他长期深入秦岭、关中地区,写生积累,将秦岭的雄浑、渭河平原的质朴等地域特征融入画面,避免了传统山水的程式化,他继承了长安画派“雄浑博大”的气韵,通过构图的开阔与笔墨的厚重,传递出关大地的精神气质,体现了“生活是创作的源泉”的艺术理念。

Q2:徐华在人物画创作中,如何通过细节刻画展现人物性格?

A2:徐华的人物画注重“以形写神”,通过动态、线条、色彩等细节捕捉人物性格,在《关中老农》系列中,他通过老农弯曲的脊柱、粗糙的双手(用焦墨点染皴擦)、深邃的眼神(留白与淡墨晕染结合),塑造出劳动者的坚韧与沧桑;在市井人物画中,他则用夸张的动态(如摊贩招揽顾客的姿势)、鲜亮的色彩(如传统社火的红、黄)表现人物的鲜活与乐观,这些细节并非简单的形象复制,而是对人物内心世界的提炼,让平凡的形象充满感染力。