吴苓书法,以其融合碑帖之长、笔墨灵动之韵,在当代书坛独树一帜,作为承古开新的践行者,吴苓深耕传统数十载,既取法晋唐的典雅,又融入明清的率性,形成了“守正而不泥古,创新而不失法度”的艺术风貌,其书法作品不仅是笔墨技法的展现,更是文人情怀与时代精神的凝结,为当代书法传承与发展提供了独特的审美范式。

艺术源流:师承与传统的对话

吴苓的书法之路,始于家学熏陶,后得益于名师指点,幼年临习欧阳询《九成宫》,奠定楷书根基;青年时期师从沈尹默弟子,系统研习二王行草,深得“用笔千古不易”之精髓;中年后转益多师,于汉碑《张迁碑》中体味朴拙雄强,于米芾《蜀素帖》中领悟跌宕意趣,最终形成“碑为骨、帖为韵”的艺术主张,她认为,书法需“植根传统,面向生活”,主张以古法为基,注入当代审美,使笔墨既有经典之“正”,又有时代之“活”。

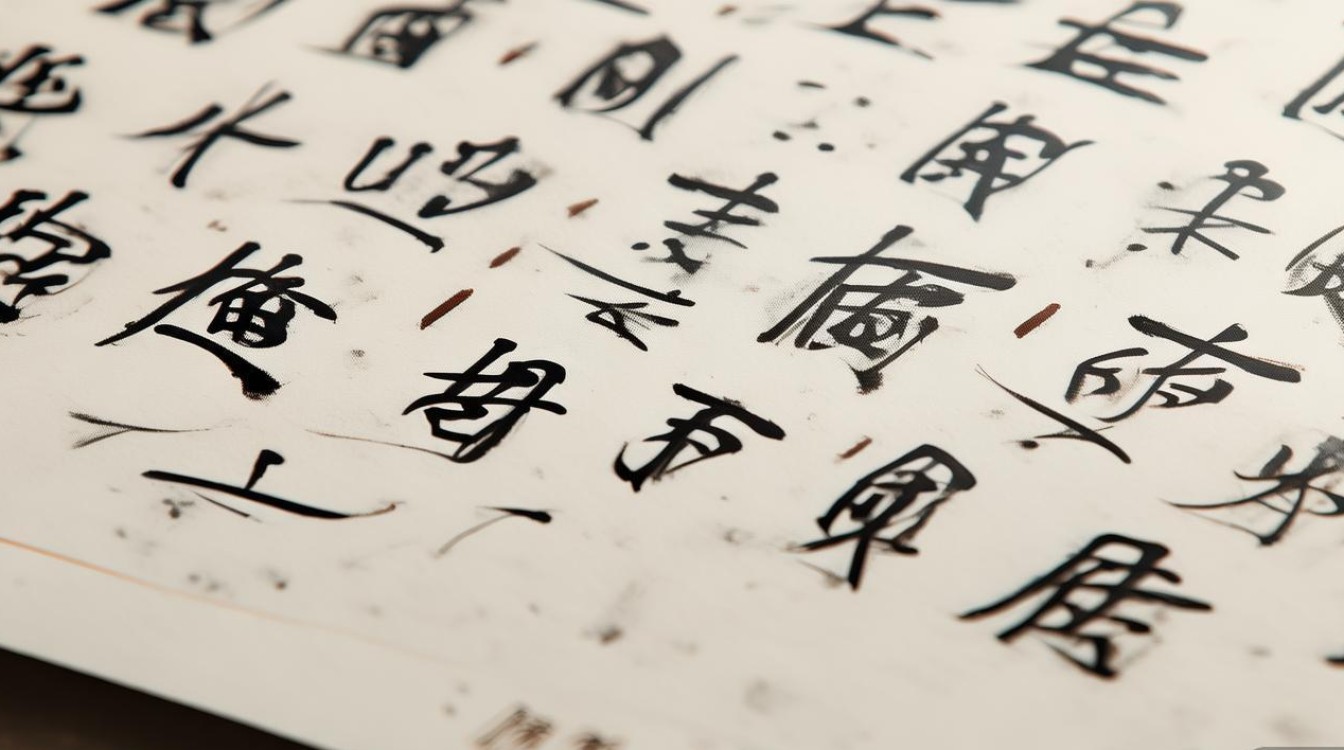

风格特质:碑帖融合的审美表达

吴苓书法的风格,可概括为“清健中见灵动,古朴中蕴雅致”,其作品以行草为擅,兼攻楷隶,在不同书体中均展现出鲜明的个人特质,以下是其风格维度的具体呈现:

| 风格维度 | 具体表现 | 审美内涵 |

|---|---|---|

| 笔法 | 中锋立骨,侧锋取势,提按转折间见筋骨;起笔藏锋含蓄,收笔露锋利落,点画如“屋漏痕”般自然。 | 刚柔相济,兼具晋唐的遒劲与明清的率性,避免碑学的板滞与帖学的柔媚。 |

| 墨法 | 浓淡干湿变化丰富:浓处如乌玉,润处如流波,枯处如飞白,渴笔处见苍茫,善用“宿墨”营造层次,墨色交融间如“云烟供养”。 | 虚实相生,以墨色浓淡营造空间感,体现“墨分五色”的传统美学与现代构成意识。 |

| 章法 | 疏密有致,行气贯通;单字欹正相生,通篇顾盼生姿,行距疏朗,字距紧密,形成“密不透风,疏可走马”的节奏感。 | 气韵生动,于平衡中求变化,于变化中见和谐,如“行云流水”般自然流畅。 |

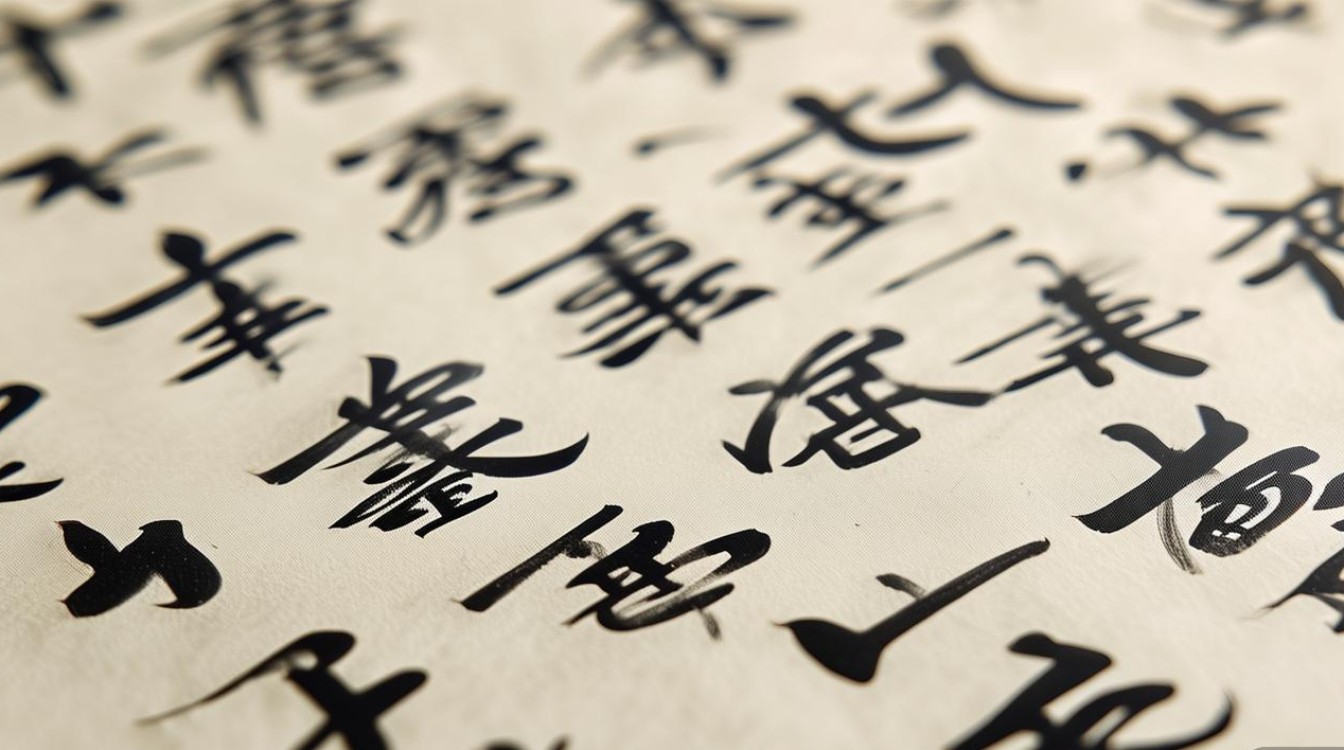

技法解构:笔墨章法的三重维度

吴苓的书法技法,以“笔法为骨、墨法为肉、章法为魂”为核心,三者相辅相成,缺一不可。

笔法上,她强调“以指运腕,以腕运笔”,主张“笔笔有来历,字字有出处”,写楷书时,笔画平正中见险峻,如《九成宫》的严谨,却融入《张猛龙碑》的方笔,使楷书不失灵动;写行草时,则取法《兰亭序》的流畅与《书谱》的峻拔,连绵笔势中暗含提按顿挫,如“锥画沙”般遒劲有力。

墨法上,她善用“墨分五色”的层次感,书写前先调墨,浓墨书正文,淡墨题款识,枯笔作点缀,使作品墨色丰富而不杂乱,尤其在大幅行草中,通过墨色的自然晕染与干湿对比,营造出“烟雨江南”般的朦胧意境,与内容的抒情性相得益彰。

章法上,她注重“整体大于局部”的构成意识,单字结体不拘泥于传统,常以“破体”求变,如将楷书的端庄与行草的飘逸结合;通篇布局则如“布阵”,通过字的大小、疏密、欹正的对比,形成视觉节奏的起伏,引导观者视线流动,达到“无声诗”的艺术效果。

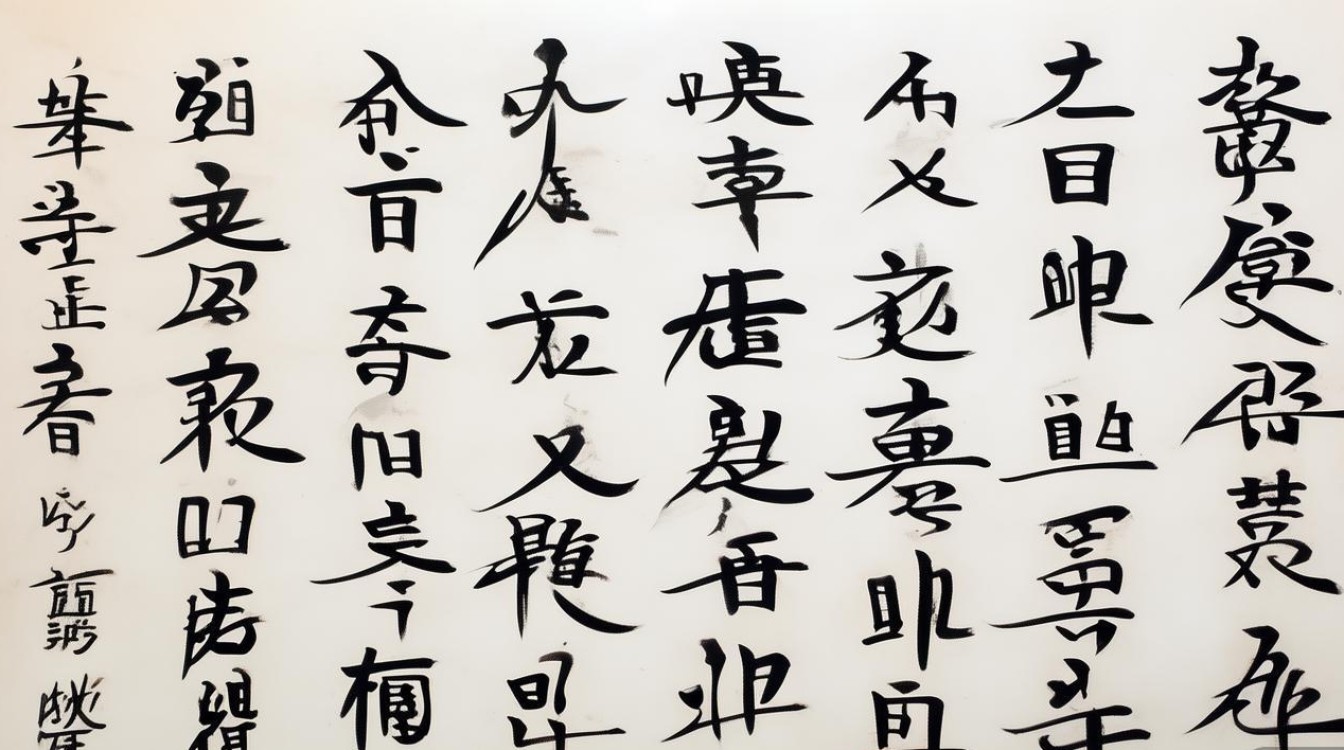

代表作品:形神兼备的实践典范

吴苓的代表作品涵盖楷、行、草诸体,兰亭集序临作》《心经》《赤壁赋》等最具代表性。

《兰亭集序临作》中,她既保留原作的“流觞曲水”之韵,又融入个人笔法的提按变化,点画如“坠石”般沉稳,牵丝如“游丝”般轻盈,于经典中见新意。《心经》则以楷书书写,结字端庄而不失灵动,笔画饱满中见锋芒,体现“楷法无欺”的严谨,又通过墨色的浓淡变化赋予作品禅意。《赤壁赋》行草长卷,笔势连绵如江河奔流,墨色氤氲如云雾缭绕,将苏轼的豪放与自身的婉约融为一体,被誉为“文心墨韵两相宜”。

当代价值:书法文化的薪火相传

吴苓不仅以创作实践影响书坛,更以书法教育推动传承,她长期担任高校书法教师,主张“技道双修”,教学中既强调技法训练,更注重文化修养的培养,引导学生从诗词、绘画、哲学中汲取灵感,她还致力于书法普及,通过公益讲座、线上课程等形式,让传统书法走进大众生活,被誉为“有温度的书法传播者”。

相关问答FAQs

问题1:初学者学习吴苓书法应从哪些方面入手?

解答:初学者可分三步入手:一是基础笔法练习,从楷书《九成宫》《九成宫》入手,掌握中锋用笔、提按转折的基本规律;二是墨法感知,通过控制墨的浓淡干湿,体会“墨分五色”的变化,建议先从单字练习开始,再过渡到通篇;三是章法布局,先临摹吴苓的小幅作品,如《心经》,理解单字结体与行气贯通的关系,再逐步尝试大幅创作,建议结合吴苓的技法解析视频或作品集,直观理解其用笔、用墨的细节。

问题2:吴苓书法的“碑帖融合”具体体现在哪些方面?

解答:吴苓的“碑帖融合”并非简单拼接,而是深层次的审美统一,笔法上,取碑的“金石气”(如汉碑的方笔、魏碑的险峻)与帖的“书卷气”(如二王的行草、赵孟頫的婉转)结合,如写横画时起笔用碑的方折,行笔用帖的圆转,收笔用帖的回锋;结字上,既保留碑的体势开张(如《张迁碑》的朴拙),又吸收帖的结字精巧(如《兰亭序》的灵动),避免碑的板滞和帖的柔媚;意境上,追求“金石味”与“书卷味”的平衡,使作品既有传统的厚重感,又有时代的鲜活气息,体现了“古法新用”的创作理念。